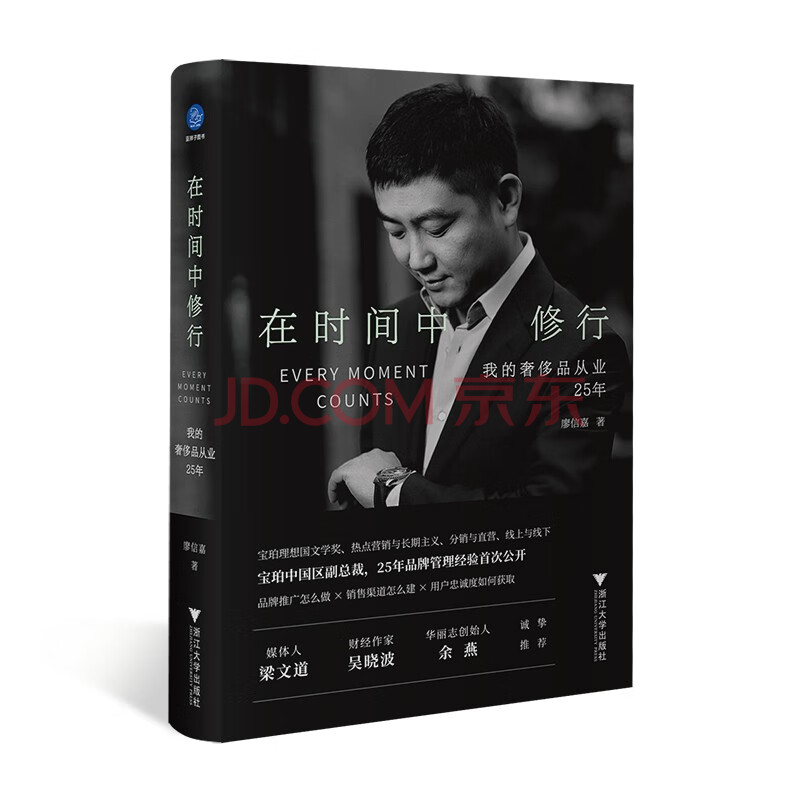

内容简介

如今谈到宝珀,大众对它的认知是“有调性、有内涵的奢侈腕表品牌”“宝珀理想国文学奖”。从有钱富贵阶层到缺钱文学青年,很多人都认识并喜爱这个品牌。能消费宝珀的人群赞叹它服务的细致入微、产品的精雕细琢和高品质,自发地赞誉它是“天地良心珀”;尚不能消费得起宝珀的年轻一代,亦通过“宝珀青年计划”,从多个领域接触和认同了这个品牌的价值主张。

让品牌传播渗透多个圈层可能不难,真正有难度的是在每个圈层都形成自发性的消费者忠诚度;有难度的是让处在不同社会地位、不同经济状态、不同人生阶段的消费者都喜爱同一个品牌;有难度的是一个品牌的经营者,能在二十多年的时间里,无论市场环境的好与坏,都用自己的坚定、耐心与野心,让一个海外品牌在本土市场精准地传达出价值主张,在销售和品牌两个维度都交出傲人的答卷。宝珀做到了,而本书作者廖信嘉就是这一切的幕后推手,宝珀在中国内地市场从0到n的缔造者。

作为有着近3个世纪历史积淀的品牌,宝珀在2000年年初进入中国的时候,由于品牌在中国内地的认知度不高,推广预算有限,打开中国内地市场的过程可以用“举步维艰”来形容。廖信嘉作为“宝珀中国区的1号员工”,一个人就是一支队伍,与其他品牌一同参加活动,座位总是被安排在不起眼的位置;与经销商们打交道,名字总是不被记住,需求优先级也总是被排在最后,开家新店真的很难,得到的回复经常是“以后再看看有没有合适的机会”。

宝珀在中国内地就是从这般诸多挑战中起步的。从初期攻破经销商渠道、下门店到一线观察并亲自培训店员;到逐渐有起色之后,搭建直营渠道、敢于拒绝不符合品牌定位的店铺选址、用细致入微的标准重新定义什么才是奢侈品线下服务、谨慎选择文化大使实现品牌在各个圈层的消费者认同、坚持内容营销上的长期主义;再到近年来,创下“1秒售罄”的线上销售神话,在品牌推广上多次成为业内“第一个吃螃蟹的人”。如作者所言,他25年的人生与宝珀在中国内地的发展融为一体。在时间中修行与成长的,不仅是这位宝珀中国区副总裁,也是宝珀这个品牌。

本书是宝珀在中国内地市场25年的一次回眸,更是廖信嘉作为国内奢侈品行业的实战派,首次分享品牌打造经验和管理心得。在书中,他以自己如何一步步打造宝珀在中国内地市场知名度的真实经历现身说法,内容涵盖了品牌策略、内容营销、用户忠诚度培养、渠道建设、门店选址与经营、团队管理等品牌经营的方方面面。从开局的艰难到今天的成绩,这些经验,相信可以给奢侈品行业的从业者,给有志于打造顶级品牌的各行业人士带来启发。

精彩书评

我觉得在奢侈品当中,腕表是一种最没道理的东西。因为如果单纯从炫耀的角度来讲,除了一两个造型特别张扬的品牌,绝大部分腕表都是你看不出来的……到了最后,这已经不是要用来炫耀给任何人看了,就只是为了自己心里的一份小小的优越感。我手上这件东西,在他人眼中平平无奇,但我自己知道它的价值,我知道设计和制作它出来的那些人花费了多么漫长的岁月和刁钻的心思,我知道这背后又蕴藏了多少代人的坚持与教养,经历过时代浪潮的几番起落。而我之所以能够了解这一切,并且欣赏这一切付出的意义,是因为我自己也付出了太多,才有了配得上这精细工艺和时光淬炼之结晶的能力与见识。

我认识信嘉兄十几年了,现在读他这部新著,自然会想起他这么多年来的努力。他所做的一切,都在指向腕表这个行业所应该回归的本质,那就是培养一个成熟到能够欣赏这种工艺之内涵,能够充份信任自己的能力与品味的市场。时代潮流变动不居,但是这种市场始终存在,这就是一个历史近乎三百年的品牌得以坚持“长期主义”之基石。

——媒体人 梁文道

我跟信嘉这一代中国人,成长于物资短缺的时代,在青春期的知识教育中,完全没有奢侈品这个概念,甚至认为它是多余的和“反动”的。以至于到后来,无论是我从事公司研究还是廖信嘉进入钟表行业,我们都是从零开始,逐渐建构起相关的认知的。

无论是从业者还是有购买力的消费者,他们对奢侈品文化的了解和理解,都需要经历一次漫长的心理建设。这是一个并不太容易的过程。在某种意义上,这是对物质文明和精神享受的再认识和再思考。进而言之,一个以奢侈品面目出现的物品,让我们有机会对自我价值和世界的关系进行一次不无激烈的搏斗,终而达成和解、平和与自信。这是本书极有价值的一部分。

《在时间中修行》是信嘉二十多年从业的叙述史,同时也是一本教科书级的品牌建构读本。在书中,他十分耐心地讲述了宝珀在中国内地市场从小到大的成长历程,从团队打造、市场策略、渠道搭建、品牌代言人的选择到新零售,剑及履及,步步惊心,披览细读,让人既大呼过瘾又时有收获。

——财经作家 吴晓波

以奢侈品企业经营管理为主题的著述屈指可数,其中货真价实的更是寥寥无几。然而,就是这区区几本出自欧洲专家教授的专著,在我看来,也大多只讲了 “结果”,也就是“奢侈品牌是什么”,由哪些“元素”和“原则”构成。但关于“过程”,我们依然知之甚少——那些位居消费金字塔顶端、笼罩着光环的魔力品牌究竟如何随时间的流逝慢慢生长出那些 “元素”;而那些“原则”又如何在真实的商业实践中沉淀成形,再被反复验证和不断优化?

关于奢侈品牌在中国内地市场成长的真实“过程”,存在一个巨大的文本空白,直到《在时间中修行》横空出世。在我看来,这本书不仅是对作者个人从业经历的全面回顾,更是一本宝贵的奢侈品管理学教科书,不仅为奢侈品销售和推广领域的从业者,也为所有希望向奢侈品牌取经的有志之士,提供了值得信赖的参考和行动指南。

—— 华丽志、橙湾教育创始人/首席执行官 余燕

目录

目录

推荐序一 / 梁文道

推荐序二 / 吴晓波

推荐序三 / 余燕

第一部分 新手

命运的齿轮开始转动

东北大哥的江湖

授人以渔

全方位沟通

开家新店真的很难

学会说NO

从销售代表到品牌副总裁

奢侈品行业人才法则

第二部分 团队

有了新战友

我的上司海耶克

“因为他是一位真正的制表师”

跨国公司生存法则

第三部分 策略

预算有限也能让全世界看见

坚持创新是我们的传统

被故宫博物院收藏的第一只当代腕表

爱让生命美丽

“蛟龙号”入海

一秒都不差

奢侈品品牌传播法则

第四部分 渠道

直营时代的开始

第一家旗舰店

橱窗的艺术

掌控供应链,就是掌控了品质

寒冬来袭

服务的价值

奢侈品渠道建设法则

第五部分 长期主义

中华年历表:让世界看中国时间

王者归来:“五十噚”的传承与开拓

Ladybird腕表:只为“她”而生

奢侈品的长期主义法则

第六部分 品牌大使们

梁文道

宝珀理想国文学奖:往时间纵深行进

吴晓波

宝珀·吴晓波青年午餐会:今天的青年就是未来的传奇

冯远征

陈晓卿

从钟表到餐桌

对明星的选择

奢侈品品牌粘性法则

第七部分 新零售时代

关于奢侈品电商的思考

“秒罄”

“时尚易逝,风格永存”

抢不到的联名款

工作即修行

写给奢侈品行业新人的一封信

附录 宝珀历史上的10个高光瞬间

前言/序言

推荐序一/ 梁文道

大概是十来年前了,我在香港某一家腕表专卖店,请他们帮我更换表带。我刚进门坐下来没多久,就有一位内地游客走进来转了一圈,然后指着一只放在独立玻璃柜里的腕表,询问店员:“这是什么表?怎么这么贵?”店员就开始跟他解释,这是一只陀飞轮腕表。在 我换完表带,也和服务我的那位店员闲聊了一轮,打算离开之际,那位客人也正好完成了交易。整个过程大概还不到半小时,一位本来连陀飞轮是什么都不知道的消费者,居然就已经买走了那只价值超过百万元的顶级腕表。

这就是香港自由行巅峰时期的日常景象,说有多夸张就有多夸张,有时候甚至到了近乎荒谬的地步。那些年,香港的服务业和零售 业简直是荒腔走板,即使在那些往常只有一小部分本地人去逛的地方,我们走进去时,也最好自动换成普通话沟通,喊一句“服务员” 会比我们以前总是挂在嘴上的“唔该”管用。否则,就算你“唔该”半天,也不一定会有人搭理。但这也并不表示游客就自动会受到更好的招待,甚至恰恰相反,他们根本不用提供太过亲切友善的服务,反正最后还是会开单开到手软。你要是有什么不满意,没关系,门口外 头排队等着进来的人多了去了。

那时,我曾经问过廖信嘉兄,你们每年从总部那里获得的市场推广预算,岂不是为全世界的柜台和门店白白做了广告?有多少客人会在内地认识了宝珀,然后在香港乃至全世界可以退税的地方消费买 单?这笔账该怎么算呢?我记得信嘉兄只是略微苦笑,应了一句“是 呀”。事实上,即使我和他以及他团队的几个伙伴这么熟悉,多年以来也从来没听过他们诉苦,觉得自己在为其他区域的同事做嫁衣。他们只是埋头苦干(当然,同时要有非常精明的策略),默默做好自己该做的事。终于到了后来,不只宝珀中国的整体销售数字冠绝全球;和香港只不过一河之隔的深圳,其表现亦做到了全国最好。明明过个关 口就能买到便宜不少的同款高端腕表,为什么会有人想在深圳花钱呢?读完信嘉兄这部来之不易的自白书就会明白,是一个细节接着一个细节,慢慢组装调适出来的功夫,成就了第一流、真正配得上品牌价值的服务水平。因为高级奢侈品消费者在乎的,很有可能不是一丁 半点的价格差异,而是在消费过程当中无形无影的感受。

事实上,所谓奢侈品消费,不外乎一种非常特殊,特殊到足以耗费巨资来获取的体验。一顿符合米其林三星级别定义的晚饭(根据官方定义,那必须是“值得你专程往赴”),是这样的体验。一趟要跨过半个地球才能亲睹的极光之旅,是这样的体验。一只佩戴在手腕上的工艺品,更是可以长年相伴,传诸以后的持续经验。然而,光是这么讲,我是不是还忽略了什么呢?

没错,我们都不必假装不明白,购买奢侈品的本质就是一种炫耀性消费。透过它,一小部分消费者可以展示自己的财富与地位,突出人我之别。而炫耀与虚荣,几乎就是人类与生俱来的一种本能。我要拥有你所没有的东西;倘若是你我都有的东西,我的这一件一定要比 你的这一件罕见难得。所以在经济昌盛的年头,在受益于全球化的一些幸运国度,难免有许多人希望借奢侈品争妍竞秀,把各大都会的繁华街道化作孔雀开屏的舞台背景。于是就有了很多现今想来很不可思议的场面。例如,一些曾经长年专注于某种领域的老牌名店,不停推 出各种离本业甚远的奇特产品,试图把它们积累下来的光环延伸得无远弗届。本来相当低调的精致品牌,开始大剌剌地把logo铺满它们每 一件产品的外壳,几乎想让用家变成活动的人形广告牌。一家奢侈品集团,甚至能够成为一个国家市值最高的大企业。当然,还有我当年 在香港见到那位陀飞轮买家时的场景。

俱往矣。时移势易,现在不只全世界进入了一个经济格局不明的状态,我们国家也不再有那么多人能够不惜腰中钱,随意挥洒。“炫富”甚至成了一种相当惹人厌烦的表现,官方媒体批判,网上人人喊打。那么在这种情况下,曾经一度辉煌的奢侈品行业,还可以好好活 下去吗?

如果从历史的维度来看,这应该不是个问题。荷兰在黄金年代, 曾凭借着东印度公司的殖民扩张和远洋贸易,以及证券交易等种种金融机器与工具的发明,积累了无穷财富。可偏偏荷兰又是所谓“新教伦理”勃兴的土壤,炫耀与虚荣被公认为一种很不堪的罪恶。那么当年的荷兰商人在赚了钱之后,又应该如何展现出自己的与众不同呢? 同样是水都,阿姆斯特丹的富商不能像威尼斯的同行那样,修筑能在 运河上熠熠生辉到叫人觉得刺眼的大理石宫殿,也不可能用金银丝线 缝制最华美的锦绣长袍。他们的秘密,就藏在那些外表看来非常狭窄朴实的砖木深宅当中——那些挂在墙上价值连城的名家油画。而那些肖像画中的深宅主人,尽管总是身着似乎一模一样的黑色衣装,但当走近一点时,你就会看出,那些外观朴素的黑色蕾丝是多么烦琐细致,那些衣料在油灯映照下的光泽又是多么蕴藉玄奥。换句话说,他 们不是不炫富,而是要“低调奢华”,要“静奢”,要“老钱风”。 可见,我们这些年用来形容潮流风尚演变之轨迹的词语,历史上其实已经有人用过很多次了,虽然背景环境不同,推动这种演变的力量也不一样。

我感到“老钱风”其实是离我很遥远的一件事情,因为我自己不是什么老钱,那我又为什么又要去展示据说是老钱才堪具备的格调呢?事实上,我甚至怀疑在改革开放才不过四十多年的中国,又有多少人能够称得上是“老钱”?然而,我还是觉得这样的风尚变化不坏。从满街摇晃的巨大logo,到现在从外观上丝毫看不出明确的品牌标识,这里头体现出来的,是对那些必须耗费一定资财才能够获取的美好事物,有了更加深刻的认知和欣赏,也有了更多对自身品位的肯定与自信。在很多年前,社交媒体上头特别流行不同的品牌排行榜, 无论是腕表,还是户外运动服饰,你都能找到各式各样的十大排行榜。许多人非常焦虑,自己心仪或者正要打算购买的东西,究竟上不上档次;会不会自己以为够奢侈、够厉害的好物,原来在方家眼里不足一哂。于是炫耀就转移到了这些社交媒体的帖子和论坛上,时不时就会看到有人贬低别人贴出来的东西,说“你夸耀的那件物什,在国 外行家心目中根本就不入流”,然后就是一番争吵,竞相比较谁的见 识更广更深,形成了所谓的“鄙视链”。如今这种声音好像慢慢少了,会不会是大家都开始感觉到无聊?就以水最深的Hi-Fi音响来说 吧。如果拿出一笔足以买得起一整套房子的巨款,配置最顶级的电源 线和避震器,让所有圈内人都艳羡不已,称赞这是在一切音响排行榜当中都至高无上的组合,那么听上去当然不错;可是我根本连低音的收放速度和正常的音场结象都听不出来,甚至听来听去都还是《夜深沉》与蔡琴,这一切又有什么意义呢?

吴晓波兄说腕表是最难卖出去的一种商品,因为在手机流行的今天,我们根本不需要额外的报时工具。我不只非常同意他这个判断,甚至觉得在所有奢侈品当中,腕表都是一种最没道理的东西。因为如果单纯从炫耀的角度来讲,除了一两个造型特别张扬的品牌,绝大部 分腕表都是你看不出来的。假如有一个人佩戴了表面至为优雅简约,但功能和构造极度复杂精巧的宝珀“三问”腕表,那么路人如何能在一米之外的距离,瞧出这是什么牌子、型号和价位的高端奢侈品?更何况就像信嘉兄在这本书里所不断强调的,宝珀这种级别的腕表必须 要做到,即使在那些连身为买家和用家的你都看不到的细节处,也得极尽完美一丝不苟。例如,那些只有在高倍数放大镜下才看得到的打磨细节,根本只有制表师或者维修匠人在打开表盘之后才能清晰辨识。请问这样的奢侈品,你要怎么炫耀?又该炫耀给谁看呢?

就像当年那些荷兰商人的衣着和艺术收藏,这种炫耀的对象是少数识货的内行人,而不是任何路人甲乙丙。甚至到了最后,这已经不是要用来炫耀给任何人看了,就只是为了自己心里的一份小小的优越感。我手上这件东西,在他人眼中平平无奇,但我自己知道它的价 值,我知道设计和制作它出来的那些人花费了多么漫长的岁月和巧妙的心思,我知道这背后蕴藏了多少代人的坚持与教养,经历过时代浪潮的几番起落。而我之所以能够了解这一切,并且欣赏这一切付出的意义,是因为我自己也付出了太多,才有了能够配得上这精细工艺和时光淬炼之结晶的能力与见识。因此,收藏并且佩戴这只腕表,不单是为了其他人,更是为了肯定自己,是对自我经历的一点回报。

我认识信嘉兄十几年了,现在读他这部新著,自然会想起他这么多年来的努力。他所做的一切,都在指向腕表这个行业所应该回归的本质,那就是培养一个成熟到能够欣赏这种工艺之内涵,能够充分信任自己的能力与品位的市场。时代潮流变动不居,但是这种市场始 终存在,这就是一个历史近乎300年的品牌得以坚持“长期主义”之基石。

梁文道

媒体人