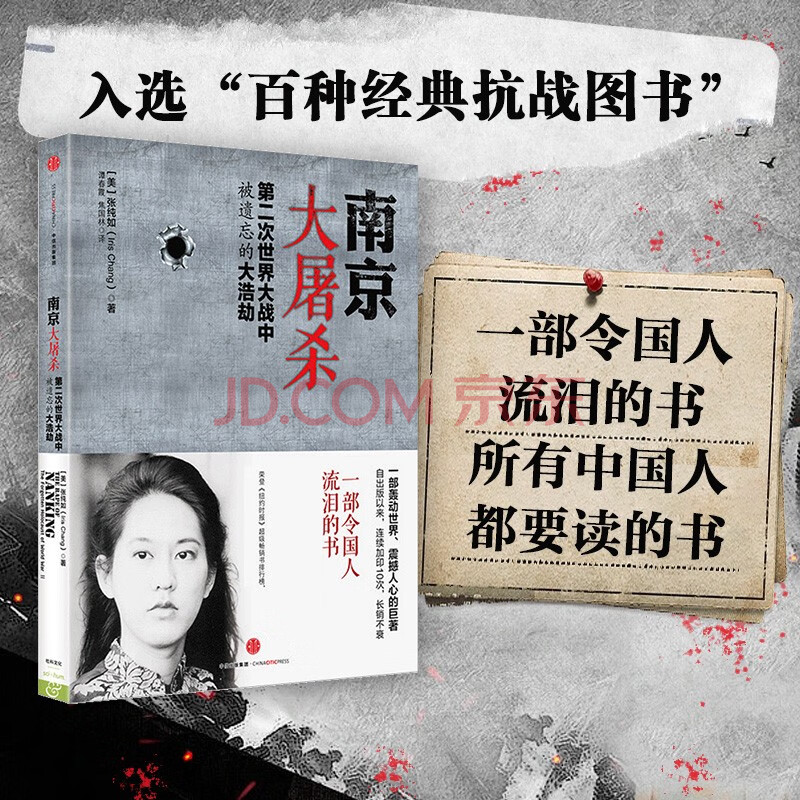

内容简介

1937年12月,日军攻入中国古都南京。几周之内,30多万中国平民和士兵遭到有计划地强暴、折磨和屠杀——死亡人数超过广岛和长崎原子弹爆炸遇难人数的总和。

张纯如不仅在《《南京大屠杀:第二次世界大战中被遗忘的大浩劫》》中详述了日军疯狂暴行的细节,而且分析了在军国主义文化背景下成长起来的日本士兵对人类生命的漠视。张纯如对南京大屠杀的幸存者进行了大量采访,并首次发掘了许多重要文献。

《南京大屠杀》先是从日本士兵、军官为什么完全脱离了人类基本的行为规范,日本学校和教科书从心理层面向学生灌输对中国人民的仇恨和蔑视,以及高度军事化的教育体制等多个方面阐述了南京大屠杀发生的根源性原因。

在这本《《南京大屠杀:第二次世界大战中被遗忘的大浩劫》》的核心篇章里,作者通过采访当事人、查阅档案资料以及实地考察与研究,极其详实地记录了日本军队残暴、灭绝人性的屠杀行动,深刻揭示了日本侵略军的凶残本性。同时,作者还生动记述了南京安全区里以德国商人约翰·拉贝、美国外科医生罗伯特·威尔逊、“南京活菩萨”明妮·魏特琳拯救中国人的英雄壮举。

最后,作者以悲愤的笔触揭露了世人所了解的南京大屠杀、日本占领下的南京、对日本战犯的审判、幸存者的命运等鲜为人知的情节。

这本《《南京大屠杀:第二次世界大战中被遗忘的大浩劫》》是关于这段恐怖历史的专业之作。

精彩书评

★它是一本充分研究南京大屠杀的英文著作。

——哈佛大学历史系主任柯伟林

★由于张纯如的这本书,“第二次南京大屠杀”为之终结。

——《华盛顿邮报》专栏作家乔治·威尔

★在这个动荡的世纪即将结束之际,张纯如的著作唤起了民众对“二战”中这段*黑暗历史的关注,为通向未来和平的道路洒满阳光。

——《南京大屠杀:历史照片中的见证》的合著者史咏

★对二战中*令人发指的一幕作了果敢的回顾,改变了所有英语国家都没有南京大屠杀这一历史事件详细记载的状况。

——《新闻周刊》

★对历史和道德进行探究的全新力作。张纯如极其认真地对这场大屠杀的各个层面进行了详细叙述。

——《芝加哥论坛报》

★张纯如的外祖父母侥幸逃过了南京大屠杀……她在这部全新力作中,详细叙述了这场耸人听闻的大屠杀,她在文中表现的愤怒之情是可以理解的。

——《纽约时报》书评

★该书结构严谨,可读性强……张纯如让这段鲜为人知的历史广受关注。

——《国家评论》

★张纯如的故事读来字字惊心……书中详尽地记录了对这一道德暴行的控诉。

——《休斯敦纪事报》

★这是一段不容否认的历史,该书的意义在于,它既记录了人类在实施暴行时的冷酷无情,又通过个人的英雄主义行为让我们看到了希望。

——《圣何塞水星报》

★张纯如提醒我们,不论发生在南京的种种暴行多么令人难以理解,它们都不应该被遗忘——至少不能让遗忘危及文明自身。

——《底特律新闻报》

★张纯如所做的恢复历史的工作非常急迫……她的著作促使世人迈出了承认这场悲剧的重要一步。

——《海湾卫士报》

★正如张纯如在其精妙著作《南京大屠杀》中所言,中国在历史上饱经苦难。该书历数了20世纪30年代后期在中国东部城市南京发生的一桩桩恐怖事件。张纯如写道,南京成为日本士兵练习屠杀手无寸铁、不予反抗的平民的实验室,随后他们将施暴范围扩展到整个亚洲。日本侵略者把受害者比作蝼蚁或畜生,他们精心策划了一场战争,导致几十万——(没有人知道确切数字——)中国士兵和非战斗人员死于非命。张纯如在研究过程中发现了一位出人意料的英雄人物——德国商人约翰·拉贝,他本是纳粹党的忠实成员,目睹这一暴行后一再请求阿道夫·希特勒干预并阻止日本在南京的屠杀,他本人也亲自拯救了无数南京居民的生命。张纯如还提议要求日本政府为其军队的恐怖行径进行道歉和赔偿。

——美国书评

目录

中文版序

序言

前言

第一部分

第一章 通往南京之路

第二章 六周暴行

第三章 南京沦陷

第四章 恐怖的六星期

第五章 南京安全区

第二部分

第六章 世人所了解的南京大屠杀

第七章 日本占领下的南京

第八章 审判日

第九章 幸存者的命运

第十章 被遗忘的大屠杀:再次凌辱

结 语

尾 声

致 谢

参考文献

试读

通往南京之路

要理解日军的所作所为,必须首先弄清楚一系列显而易见的问题。在南京大屠杀期间,究竟为什么日本士兵的行为竟然完全脱离人类基本的行为规范?为什么日本军官允许甚至鼓励这种失控行为的发生?日本政府是怎样参与其中的?日本政府对于从本国渠道获得的报告,以及来自南京大屠杀现场的外籍人士的消息,究竟有什么反应?

要回答这些问题,我们必须先从相关的日本历史谈起。

20世纪日本人的民族特质是由一种业已存在千年的社会制度锻造出来的,在这种制度下,社会等级的确立和维持是通过军事斗争实现的。千百年来,日本列岛上强大的封建诸侯雇用私人军队,彼此征战不息;到了中世纪,这些军队逐渐演变为日本社会独特的武士阶层,他们的行为规范被称为武士道(即“武士的行为规范”)。为主人效忠而死是武士一生中至高无上的荣誉。

当然,这种荣誉规范绝非日本文化首创。古罗马诗人贺拉斯最先指出,每个时代的年轻人对其统治者应尽的义务是:为国捐躯,无上光荣。但是,日本的武士哲学更进一步,对军事义务的界定远远超过了正当和适宜的程度。日本武士的行为规范极为严苛,其最显著的特征是道义上的强制性,即如果没能光荣完成军事任务,就要自杀谢罪:通常情况下武士要在多个证人面前实施高度程式化而又极端痛苦的剖腹仪式,大无畏地自杀身亡。

到了12世纪,在征战中获胜的家族(因此也是最有权势的家族)首领成为幕府将军,他雇用武士向天照女神的直系后裔(广受尊崇的天皇)提供军事保护,作为交换,武士阶层获得了整个统治阶级的神圣认可。随着时间的推移,最初只有少数人遵循的武士行为规范逐渐渗透到日本文化中,成为所有年轻男子尊崇的行为典范。

时间的流逝并没有削弱武士道的精神力量,这种精神在18世纪开始崭露头角,并在现代战争实践中趋于极致。第二次世界大战期间,臭名昭著的神风突击队执行自杀式攻击任务,受过正规训练的日军飞行员驾驶飞机直接撞向美国战舰,日本青年这种誓死效忠天皇、随时准备献身的行为给西方留下了极其深刻的印象。而且并非只有少数精英团体拥有这种宁死不降的信念,人们惊讶地发现,盟军投降与战死的比例是1∶3,而日军的这一比例则是1∶120。

另一种塑造日本人特殊品行的力量来自于它的孤立,既包括地理上的孤立,也包括它自身的选择。15世纪末16世纪初,日本在德川家族统治下实行闭关锁国政策,以免受外国影响。这一政策的本意是保护日本免受外部侵扰,结果却事与愿违,造成日本社会与正在发生工业革命的欧洲完全隔绝,新技术无从传入,进而威胁了国家安全。在长达250年的时间里,日本的军事技术一直停留在弓箭、刀剑和火枪的水平。

到了19世纪,事态的发展超出了日本的控制,作茧自缚的日本再也难于自保,陷入了极度不安与仇外的绝望。1852年,时任美国总统米勒德·菲尔莫尔对日本拒绝开放通商口岸的做法极为不满,加上他以“白人责任论”(当时将欧洲扩张主义合理化的一种观点)的心态看待其他社会,于是决定派海军准将马修·佩里前往日本,以终结其孤立状态。佩里仔细研究日本历史之后,决定以大规模展示美国武力的方式震慑日本,逼其就范。1853年7月,佩里派遣一支冒着滚滚黑烟的小型舰队开进东京湾——让日本人第一次见识了蒸汽动力。在六七十位手持刀枪、面目凶悍的侍卫簇拥下,佩里昂首阔步前往幕府将军的驻地,要求会见日本的最高官员。

说佩里的到访使日本人目瞪口呆实在太过轻描淡写了。关于此事,历史学家塞缪尔·莫里森这样写道:“这件事对日本人来说,就如同宇航员宣布形状怪异的外太空飞行器正在飞向地球一样。”3惊慌失措的德川贵族阶级匆忙藏好细软,召开会议,准备应战。但最终他们别无选择,不得不承认美国的军事技术优势,接受美国代表团的要求。仅此一次造访,佩里不仅迫使德川幕府与美国签订各种条约,而且为英国、俄国、法国和德国等国家打开了与日本通商的大门。

此次蒙羞在日本这个傲慢的民族心中留下了强烈的怨恨。日本当权精英中,有人私下主张应该立即向西方列强宣战;其他人则主张谨慎行事,认为战争只会削弱日本而非敌国。持后一种观点的人敦促领导阶层安抚入侵者,师夷长技,徐图复仇大计:

在机械制造方面,我们还无法与外国人抗衡,因此我们应该与外国保持交流,并学习他们的军事训练方法与战术,等我们(日本)各藩属国团结如一时,就可以走出去,将外国的土地分封给战功卓著的将士;这样,士兵们将争先恐后地表现其勇猛果敢,那时我们再宣战也为时不晚。

尽管这一观点并未公开流行,却颇有预见性。因为它不仅预示了日本将要奉行的战略,还描述了日本人长期以来认为生命属于国家而非个人的理念。

面对西方入侵,德川幕府没有明确的行动方案,于是决定观望等待——这一决定实际上宣告了其统治的终结。幕府将军安抚外敌的政策与其忠诚支持者的要求相

前言/序言

该书中译本《南京浩劫:被遗忘的大屠杀》在2007年南京大屠杀70周年时出版,又已过了5年。2012年是南京大屠杀75周年,在这5年间发生了许多事情,其中包括我为我女儿纯如写的英文回忆录《TheWomanWhoCouldNotForget:IrisChangBeforeandBeyondTheRapeofNanking》已于2011年在美国出版,中译本《张纯如:无法忘却历史的女子》也已由中信出版社在2012年4月出版。在回忆录中我详细记载了纯如自出生到逝世的36年短暂的一生,其中最重要的一章即她写作该书的详细经过。中信出版社为南京大屠杀75周年重新翻译出版纯如的这本著作,我感到非常荣幸能为这本书再做介绍。 纯如在该书写作及出版的过程中付出许多努力,最后克服困难完成写作。纯如在1995年1月就前往美国国会图书馆及耶鲁大学神学院图书馆收集数据,后来又在1995年7月到南京实地采访南京大屠杀的幸存者。回美后,纯如努力阅读整理所得资料,并在1996年找到南京大屠杀期间安全区领袖德国商人拉贝的外孙女而发现了《拉贝日记》。这一连串的活动都是纯如孜孜不倦的努力得到的结果。纯如在写作过程中阅读了大量有关屠杀的血腥的文献和报告,以致精神上受到很大的震撼,导致失眠、厌食。但她仍然坚持完成该书,她对我说:“作为一个作家,我要拯救那些被遗忘的人。为那些不能发声的人发言。”这都基于她为受害者鸣不平的执着。这是她维护历史真相、保护人权的一种热忱的表现,当然亦是她本身敬业精神所至。 该书于1997年11月南京大屠杀60周年之际出版,出版后不久就登上了《纽约时报》非小说类畅销书排行榜,并达3个月之久。纯如是当时唯一一位作品登上非小说类排行榜的美籍华人,因此该书立刻受到了美国出版界的重视,在美国引起轰动。后来该书被翻译成十几种语言文字,成为一本国际畅销书。一般来说,美国主流社会对第二次世界大战中犹太人被德国纳粹迫害的历史非常熟悉,对“二战”中日本对中国及邻国的侵略历史却所知有限。这要归根于美国等西方国家对亚洲“二战”历史的漠视。该书当时是唯一用英语专题讨论南京大屠杀的书,不仅叙述了这段不为西方国家所了解的可悲历史,更重要的是深刻地揭示了人性的善与恶,批评了人类的种族歧视现象,并探讨了幸存者人权的问题,体现了纯如维护人权及正义的热忱。该书对美国等西方国家了解“二战”亚洲战场中日本侵华历史有极大的贡献和深远的影响。 1999年9月,纯如在一封给我们的家书中写道:“南京大屠杀终于在世界历史中展开了自己最真实的那一页。我上周去本地的书店时,发现许多新近出版的有关20世纪历史的著作中都写到了南京大屠杀。例如,马丁·吉尔伯特在他的长篇巨著《20世纪世界史(第二卷):1933~1951年》中就写到了南京大屠杀,甚至还直接引用了我书中的内容。彼得·詹宁斯的《世纪》以及史蒂芬·安布罗斯的《新编“二战”历史》中也提到了南京大屠杀。”该书的出版改变了西方英语国家没有关于南京大屠杀这一历史事件详细记载的状况。 另外,该书在国际上产生了影响,例如2005年,当日本想进入联合国安全理事会成为常任理事国时,在美国的华人发动签名请愿上诉运动,反对日本得到这个特殊地位。那时全球网民在短短几周内就征集了数千万签名,向联合国请愿,成功地阻止日本野心得逞。很多文章及新闻报道都提到日本没有资格进入联合国安理会的原因,就是日本仍然没有真诚地为“二战”中的战争罪行道歉。而提到日本在华罪行时,首先想到的就是南京大屠杀,许多的报道均提到纯如的这本书。由此可见,南京大屠杀惨剧因这本书在国际上已被广泛地认知。 2007年为南京大屠杀70周年,各地举办许多活动纪念这段历史。其中有加拿大制作的电影《张纯如:南京大屠杀》和美国制作的纪录片《南京》,在国际上都轰动一时。影片《张纯如:南京大屠杀》描述了纯如追溯这段历史的经过;《南京》以纪录片的形式描述南京大屠杀,是美国在线前副总裁特德·莱昂西斯受到纯如这本书的启发和感召,个人投资200万美元拍摄而成。2009年,中、德、法合作制作的电影《约翰·拉贝》是根据《拉贝日记》拍摄而成,描述拉贝在南京大屠杀期间英勇拯救并保护中国难民的事迹。《拉贝日记》是纯如1996年在德国找到拉贝的后裔而发现的,这是南京大屠杀一个非常重要的不可磨灭的证言。所有历史学家都认为,发现《拉贝日记》是纯如对这段历史最大的贡献之一。所以该书在帮助世界民众了解这段历史方面起了很大的作用。 当时纯如的这本书一出版,美国的各大报纸刊登了许多关于该书的书评,这些书评对这本书有着高度的评价。就在这本书受到许多人的推崇时,日本右翼分子感到惶恐不安,他们开始了针对这本书的一连串攻击。不久,美国国内也有一些所谓的“历史学家”开始批评这本书。但与正面的评论相比,批评的声音只是极少数。这也是一种正常的现象,是任何成功的作家(特别是成功的年轻作家)不可避免的。其实,纯如从来都未自我标榜过这本书是这段历史的权威著作。