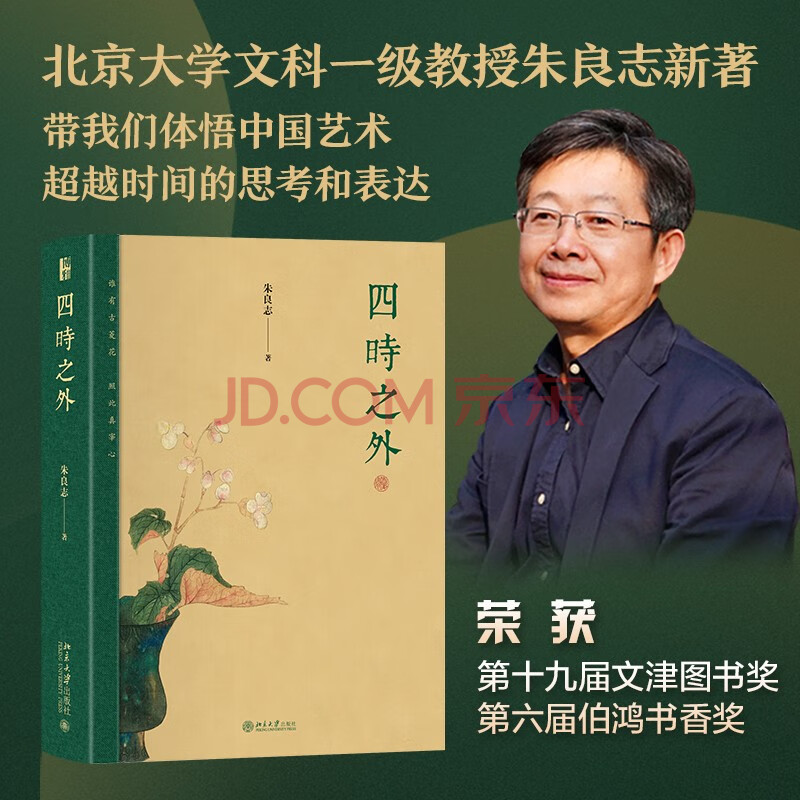

内容简介

中国艺术重视生命境界的创造,追求形式之外的意趣,要在变化表相中表现不变的精神,时间性超越便是艺术家最为重视的途径之一。“四时之外”四字,可以说是中国艺术的灵魂,也是造成中西艺术内在差异的本质方面。朱良志教授这本新著主要是从时间和历史入手,来讨论中国艺术的发展和核心观念的形成,发掘中国艺术在时间超越中所体现的独特的历史感、人生感和宇宙感。

朱良志教授在本社出版的《真水无香》,主要讨论“天趣”问题;《南画十六观》,以“真性”为线索,追踪文人画的发展;《一花一世界》,围绕“量”对传统艺术观念展开思考;《四时之外》,则是传统艺术中“时间”问题的探讨。四本书都是对中国艺术基础观念的研究,抉发新意,见解独到。

目录

引 言

甲编 瞬间即永恒

第一章 永恒在何处

一、永恒在生生

二、无生即长生

三、天趣即不朽

四、一朝风月下

五、茶熟香温时

结 语

第二章 抹去瞬间

一、无时

二、有时

三、此时

四、及时

结 语

第三章 时间的突围

一、赵州功夫:做性灵的主宰

二、乾坤透视:引出生命的天光

三、红炉点雪:由外到内的切入

四、透关手段:由内到外的突围

结 语

第四章 真性的“秀”出

一、古秀

二、枯秀

三、隐秀

结 语

乙编 时间的秩序

第五章 不入四时之节

一、耻春

二、销夏

三、眷秋

四、必冬

结 语

第六章 时序的错置

一、四时并呈

二、寒暑失序

三、铁石面目

四、生物互变

五、乱入苍茫

结 语

第七章 时间方向的消失

一、复:见无舒卷的往还

二、住:定与不定的绸缪

三、通:不“待时”的通会

四、逆:逆入真性的腾挪

五、新:到者方知

结 语

第八章 桃花源时间

一、由张岱“桃源历”谈起

二、幻中天国

三、静中活泼

四、朴中人事

五、心中仙源

结 语

丙编 历史的回声

第九章 演“古意”

一、两种古意

二、古外求古

三、意与古会

四、复活古心

结 语

第十章 说“沧桑”

一、五百年的眼光

二、听回声

三、照古镜

四、望苔影

五、悲断碣

六、抚血皴

结 语

第十一章 品“包浆”

一、包浆的概念

二、手泽的绵延

三、光色的闪现

四、生命的“原浆”

结 语

第十二章 论“时史”

一、不入时趋

二、不落时品

三、不到人境

四、谱千年之调

结 语

丁编 盎然的古趣

第十三章 古雅

一、古雅

二、文雅

三、典雅

四、风雅

结 语

第十四章 高古

一、“高古”的概念

二、无有极者

三、涕泪千古

四、声希味淡

结 语

第十五章 忘时之物

一、听松

二、玩菊

三、引桐

四、问梅

结 语

第十六章 无劫山川

一、无山与有山

二、假山与真山

三、象征和示现

四、永恒和无劫

结 语

主要参考文献

后 记

试读

第一章 永恒在何处

金农弟子罗聘为他性格孤僻的老师画过多幅画像,有一幅画金农于芭蕉林里打瞌睡。金农题诗道:“先生瞌睡,睡着何妨!长安卿相,不来此乡。绿天如幕,举体清凉。世间同梦,唯有蒙庄。”(图1-1)

罗聘为何将老师置于绿天庵(芭蕉林)中?芭蕉是易“坏”的,他的老师一生的艺术就纠结于“坏”与“不坏”间。在金农看来,人的生命如芭蕉一样,如此易“坏”之身却要眷恋外在名与物,哪里会有实在握有!所以,为人为艺要在虚幻的绿天庵中冷静下来,着力发现“四时保其坚固”、不随时变化的不“坏”之理。世界如幻梦,“长安卿相”们(为知识、欲望控制的人)只知道追逐,而真正的觉悟者要在生灭中领略不生不灭的智慧。

这不生不灭的不“坏”之理,是中国艺术的永恒情结。唐宋以来中国艺术有太多关于永恒的纠结,诗、书、画、乐等,在某种程度上就是关于永恒的作业。即使小小的盆景,或是方寸的印章,似乎也在诉说着不“坏”的念想。

什么是永恒?它当然与时间有关。一般理解的永恒,大体有三种:一是肉体生命的延长,所谓“芳龄永锡”,如历史上有人炼丹吃药,企图延长生命;二是功名永续的念想,所谓“芳名永存”,英雄、权威、王朝、家族名望等追求,波诡云谲的历史往往是由这些念想策动的;三是归于神、道、理的永恒法则,所谓“至道无垠”,这是绝对的精神依持。

而唐宋以来艺林中人追求的永恒,根本特点是非时间的,总在“四时之外”徘徊。时间的绵长、功名的永续、终极价值的追求等,不是他们考虑的中心。他们追求的永恒,是关乎生命存在的基本问题:目对脆弱易变的人生,到艺术中寻找底定力量;身处污秽生存环境,欲在艺术中觅得清净之所;为喧嚣世相包围,欲到艺术中营建一方宁静天地;为种种“大叙述”所炫惑的人,要在当下直接感悟中,重新获得生命平衡;等等。

这“四时之外”的永恒,不是外在赋予的,而是在当下即成心灵体验中实现的。像唐代禅宗一首著名法偈所说:“有物先天地,无形本寂寥。能为万象主,不逐四时凋。”这一“物”,非时非空,为万象之“主”,不随四时凋零;这一“物”,不是什么永恒的物质存在、绝对真理,就是人心中存有的那一种从容优游于天地间的感觉。

不是追求永恒——物质的永远占有、精神的不朽,而是追求永恒感。这永恒感,是中国艺术的崇高理想境界,几乎具有“类宗教”的地位。本章从五个方面来讨论这一问题:一说永恒在生生接续,这是中国艺术永恒感的最为基础的观念;二是无生即长生,超越生灭,才能臻于恒常,这一思想对宋元以来中国艺术发展有支配性影响;三是崇尚天趣,人工在分割,天趣即不朽;四是从生命价值方面说永恒,一缕微光,加入无限时空,便可光光无限,朗照世界,所谓一灯能除千年暗;五从文人生活行止方面说超越的境界,焚香读易,茶熟香温,将人度到无极的性灵天国中。

一、永恒在生生

中国艺术对永恒的追求,有一重要观念:永恒在接续,在生生。在唐宋以来文人艺术发展中,这种观念表现更为突出。这是由传统思想嘉树上绽开的花朵。

《周易》讲“生”,所谓“天地之大德曰生”(《系辞下传》);更讲“生生”,《系辞上传》的“生生之谓易”,就是说生生不已、新新不停的道理。关于《周易》中“易”的解释,历史上影响较大的是“易名三义”(简易、变易、不易)的说法。这“三义”也影响到人们对艺术本质的理解,唐宋以来文人艺术的核心精神几乎可用一句话概括:艺术创造就是以简易的方式,超越变易的表相,表现不易的生命真性。

《庄子》讲“化”,天地是永恒流转的世界,“徒处无为,而物自化”。庄子有时将此称为“大化”,“大化”即永恒,宇宙生命就是无始无终的化育过程。人的生命短暂而脆弱,既化而生,又化而死,唯有“解其天弢,堕其天帙”——解开人真实生命的外在束缚,顺化自然,才能获得永恒。这种思想唐宋以来深深扎根到艺术的土壤中。

传统艺术中生生相联的思想,与儒学的“孝”道也有关系。“孝”道的核心,在生生的绵延。张祥龙先生认为,“孝不是一个抽象的美德概念,它里边蕴含着原本的时间状态”。他关于孝的研究,就是通过对“姓”的思索,切入生生的逻辑,来说时间绵延的思理。孝,在时间之轴上展开,又不能以一维延伸的逻辑来看,孝的根本意义落实在:只有生命主题的替换,没有生命清流的断竭,绵延无尽,生生不绝。

生命是一种接力,它是中国哲学所深寓的朴素之理,也是中国传统艺术所要彰显的永恒精神。诗人艺术家对此有一些颇有意味的理解角度。

(一)造物无尽

艺术中谈永恒,往往着眼点在如何解决生命缺场问题。唐宋以来文人艺术的努力方向,乃在交出一份生命不缺场的答卷。他们心目中的永恒,是一种主题可替换、生命不断流的永续念想,艺术创造就要彰显这一道理。

秋叶将落尽,新绿

前言/序言

引 言

一

《诗经·曹风·蜉蝣》云:

蜉蝣之羽,衣裳楚楚。心之忧矣,于我归处。

蜉蝣之翼,采采衣服。心之忧矣,于我归息。

蜉蝣掘阅,麻衣如雪。心之忧矣,于我归说。

蜉蝣是一种存世极短的小生物。《庄子》讲齐物的智慧,所言“朝菌不知晦朔”,朝菌,当指蜉蝣。苏轼《前赤壁赋》“寄蜉蝣于天地,渺沧海之一粟”,也提到它。《蜉蝣》诗便由这微小的存在来起兴。

诗是关于人生困境以及怎样从这困境解脱的咏叹。这个朝生暮去的小生物,穿过洞穴,来到世上,由水中、地上到空中,由开始的白色,渐渐披上绚丽的衣裳,于空中飞舞,在天地中划过一道丽影,最终又毫无印迹地消失。天地无限,人的生命就像蜉蝣一样短暂而渺小。《蜉蝣》三章,从时空的有限性上,抒发“于我归处”(生命之宅)、“于我归息”(栖息生命)、“于我归说”(时空解脱。说,同“脱”)——生命安顿和解脱的感喟。

德国哲学家施宾格勒说,人类自来到这个世界,就伴着时间恐惧,这种恐惧,“就像一支神秘的旋律,不是每个人的耳朵都能觉察到的,它贯穿于每一件真正的艺术作品、每一种内在的哲学、每一个重要的行为的形式语言中”。诗人艺术家是这个世界上最敏感的族类,他们越敏感,越能感受时间流淌对人生命的挤压,越能感受到大地上天天上演的不少剧目节奏与自己理想中的生命节奏不合拍。

人乘着生命的小舟,来到时间河流中,经历无尽的颠簸后,又被时间激流吞没。中国很多有生命自觉的诗人艺术家,萦绕在这“神秘旋律”里,他们开出的良方,是在时间之外,开辟一个理想世界,试图平衡生命之舟的颠簸,安顿势如“惊湍”的心。

清代画家恽格(号南田)在评好友唐苂的画时说:

谛视斯境,一草一树,一丘一壑,皆洁庵灵想之独辟,总非人间所有。其意象在六合之表,荣落在四时之外。

“意象在六合之表”,指超越空间(上下四方曰六合);“荣落在四时之外”,指超越花开花落、生成变坏的时间过程。南田认为,为艺要有一颗腾出宇宙的心,有一双勘破表相的眼,解除时空限制,创造出超然物表的“境”,才会有打动人心的力量。

这段话中的“四时之外”四字,可以说是中国艺术的灵魂。时间和空间是艺术创造的两大元素,讨论中西艺术的特点时,不少研究者注意到其中空间表现的差异性,如与西方焦点透视不同,中国艺术有一种独特的透视原则(有研究将此称为散点透视)。其实对时间理解和处理的差异性,是横亘在中西艺术之间的更为本质的方面。

中国艺术重视生命境界的创造,追求形式之外的旨趣,所谓九方皋相马,意在骊黄牝牡之外。空间是有形可感的存在,时间却无影无踪,它的存在只能通过思量才可触及。在时空二者之间,重视超越的中国艺术更注意时间性因素。一切存在,皆时物也,中国思想中本来就有时空结合、以时统空的传统,中国艺术要在变化的表相中表现不变的精神,时间性超越便是艺术家最为属意的途径之一。

南田有一帧《碧桃图》(图0-1),上题诗云:“花到绥山密,春从玉洞来。今朝瑶水上,知待岁星开。此中无四时,红艳长不改。真如若木华,千春铸光采。”他以没骨法画一种“无四时”的桃花,就像传说中的神花若木,将时间凝固,将春留住,让她在心中永远开放。

这种观点在传统艺术中很普遍。如徐渭的墨笔花卉,其意趣大都落在“四时之外”。他念念于挣脱时间束缚,创造出不一样的意象形式。他有一幅《蕉石牡丹图》(图0-2),画假山旁的芭蕉和牡丹,上题云:“焦墨英州石,蕉丛凤尾材。笔尖殷七七,深夏牡丹开。”殷七七,传说中的神人,能点化花卉随时开。传唐代长安有鹤林寺,寺中有一株杜鹃,高丈余,每到春末,群花烂漫,然而时过则黯然。有僧人学殷七七法术,在重阳节点化杜鹃,花儿居然在秋后绽放。

中唐五代以来,随着文人艺术崛起,很多艺术家似乎练得一身殷七七的法术,用这种点化世界的“魔法”,撕开时间之皮,将春天永远留在心中。“意气不从天地得,英雄岂借四时推”,他们要做控制时间的“英雄”。这些耽于冥思的艺术家就像宗教信徒一样,虔诚地构造自己的虚灵世界,表达殷殷的生命关切。传统艺术中习见的寒山瘦水、寒林枯木,艺术家孜孜营构的荒寒寂寞气息,等等,都与这种超越时间的观念有关。

“谁有古菱花,照此真宰心”,心有“真宰”——控制往古来今,主宰万类群有,将存在的权柄掌握在自己手中,永恒的古菱花便会灿然呈现。古菱花,指一面映照出生命真性的菱花古镜。传六祖慧能有法偈说:“莫道舂糠无伎俩,碓中捣出古菱花。”人人心中都有一朵古菱花,它只在超然时间的境界里绽放。

二

荣落在四时之外,必然触及历史。中国艺术的超然时间之念,反映出对历史问题的思考。