内容简介

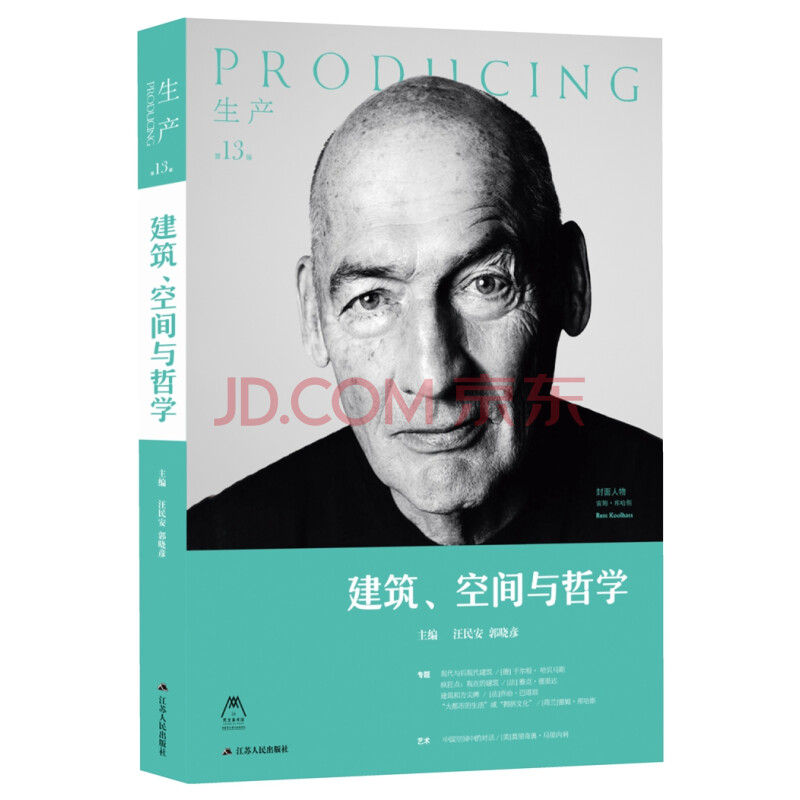

这本哲学文集,精心选编、翻译了列斐伏尔、齐泽克、德里达、鲍德里亚等当代著名哲学家论现代建筑与空间概念的若干理论文章。列斐伏尔谈及“走向享乐的建筑”;哈贝马斯讨论“现代与后现代建筑”;齐泽克从“建筑视差”概念入手,围绕建筑学侃侃而谈,并对库布里克导演的电影《闪灵》、科波拉的《对话》、希区柯克的《惊魂记》和《迷魂记》等加以独到的解析。荷兰建筑师、哈佛大学设计研究所的建筑与城市规划学教授雷姆·库哈斯(封面人物)则展示了“‘大都市的生活’或‘拥挤文化’”。美国学者莫里奇奥·马里内利的《中国空间中的对话》通过福柯和本雅明历史理论研究的视角来考察中国艺术家张大力的作品,着眼于主观表现与空间变化之间的关系,提出了艺术在公共空间中的作用这一至关重要的问题。

目录

走向享乐的建筑 [法] 亨利·列斐伏尔

现代与后现代建筑 [德] 于尔根· 哈贝马斯

疯狂点:现在的建筑 [法] 雅克·德里达

建筑和方尖碑 [法]乔治·巴塔耶

建筑与意识形态批判 [美]弗雷德里克·詹明信

建筑视差 [斯洛文尼亚]斯拉沃热·齐泽克

“大都市的生活”或“拥挤文化” [荷兰]雷姆·库哈斯

古典时代的终结:起点的终结,终点的终结 [美]彼得·埃森曼

鲍德里亚与努维尔*次谈话 [法]让·鲍德里亚、[法]让·努维尔

时间问题:论人类世中的暂存性

——伊丽莎白·格罗兹与希瑟·戴维斯和艾蒂安·特平的对话 [美]伊丽莎白·格罗兹、 [美]希瑟·戴维斯、 [美]艾蒂安·特平

德勒兹与加塔利论房屋 [英]安德鲁·巴兰坦

本雅明:现代主义与记忆 [英]布莱恩·艾略特

桥梁、外壳和视界 [英]比格·罗伊斯

迷宫,金字塔,谜宫 [英]丹尼斯?赫里耶

监狱建筑之美学与反美学 [英]伊冯·朱克斯

建筑关系 [英]安德鲁·巴兰坦

政治与建筑 [英]雷蒙德·盖伊斯

在城市中:被激发的杂多 [法]米歇尔·塞尔

艺术

中国空间中的对话 [美]莫里奇奥·马里内利

试读

我必须坦白我是否有资格在建筑学上发言。我不得不以此来做此文的开端。如下一些咬合在一起的怪癖式的因素制约着我的建筑学知识:我对安·兰德及其建筑小说《源泉》(The Fountainhead)的喜爱;我对斯大林“婚礼蛋糕”的巴洛克式媚俗的欣赏;在我的祖国斯洛文尼亚,国人因我对约泽·普雷契尼克这位20世纪上半叶的斯洛文尼亚复古建筑师的抨击而视我为叛国者,而他正是作为一位“先行的”后现代主义者在20世纪90年代被重新发现的;我对一种房子的梦想——这栋房子仅由次要空间和通道场所构成,包括楼梯、走廊、厕所、储物间、厨房,但没有客厅或卧室。我担忧的是我即将表述的东西可能会在毫无根据的猜测和你们大多早已知晓的这两个*间摇摆不定。

但也许——仅仅是“也许”——我对“视差”(parallax)概念的运用将证明我在这一概念基础上牵涉了某些建筑学激进评论的风险,这个概念是我从柄谷行人(Kojin Karatani)那里借来的。“视差”的常见定义是:一种因观测位置变化而造成的客体的明显错位(相对于背景的位置变化),这种变化提供了一种新视线。当然,应该补充说明一点,哲学上所强调的是,被观察到的这种差异不仅是“主观的”,因为,被从不同位置或视角看到的“在那儿”存在的是同一个客体。此外,正如黑格尔希望提出的那样,主体和客体是内在“中介着的”,因此,那种主体观点的“认识论”变化总能在客体自身的“本体论”变化中得到反映。

视差间隙因此不只是一个我们变化着的观念问题(就这点而言,建筑与此相似——只要我稍微挪动一下,它便看起来有了变化……),当我们注意到这一间隙被嵌入“实在的”建筑本身时,一切变得有趣起来——仿佛建筑在其十分物质化的存在上,承受着来自不同且相互不能共存的视角的印象叠加。让我借助文学和电影中的一个例子来阐明这一点。多克托罗《胜者为王》(Billy Bathgate)的电影视觉基本上是一个失败,但却是一个有趣的失败:这个失败毕竟让读者不断想起那部相比要好得多的小说。然而,当你去找来那部小说——该影片就是以之为基础改编的——读的时候,定会大失所望:如果考虑到此电影的失败之处,就会发现,这不是一部可被用来当作标准衡量此电影的小说。这种重复(失败的小说在失败电影中重复)进而产生了一个第三项,纯粹的、虚的第三项要素——一部不存在的更好的