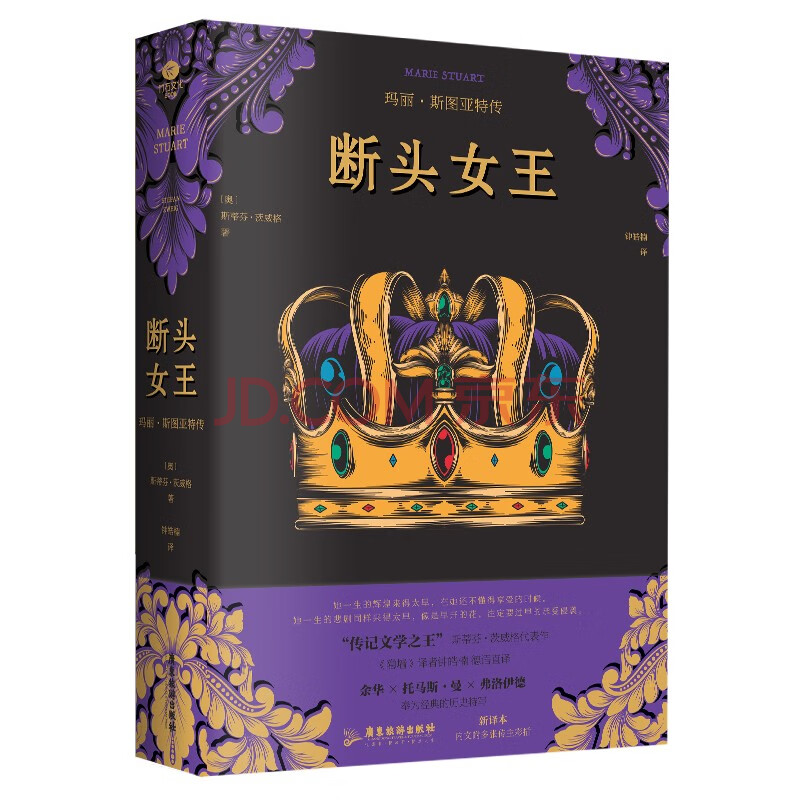

内容简介

出生后6天,她成为苏格兰女王。

17岁,她成为法国王后。

19岁回苏格兰亲政,她的权力己达到顶峰。

25岁,她被废黜,她参加过两个丈夫的婚礼,也同样失去了两个王国。

45岁时,她达到悲剧的终点,成为历史上第yi个被判决送上断头台的国王。

她在临终前说:“我的结束就是我的开始”。

她就是苏格兰女王玛丽·斯图亚特。

她的生命就像是火焰,火焰的反光几个世纪后还在闪耀。

一个女人的最大敌人永远是一个与其相当的女人。尤其是两个邻国英格兰和苏格兰的女王,尤其这两位女王还是表姐妹。

作为女人,伊丽莎白的美貌远逊于她;作为君主,伊丽莎白的才能远胜于她。

伊丽莎白与玛丽·斯图亚特,一生彼此敌对,从未和对方见过面。

如今却终于像姐妹一样,在同样神圣的不朽安眠中彼此依偎。

伊丽莎白作为清醒的现实主义者,在历史上取得了胜利;而浪漫主义的玛丽·斯图亚特则在诗歌和传说中得到成功。

精彩书评

茨威格在全世界所赢得的声誉实至名归,在时代的沉重压力下,他尽管天赋极高,意志力却崩溃了,这真是令人无比悲痛。他最让我欣赏的一点就是具有独特的天赋,能够凭借心理上和艺术创作上的技巧栩栩如生地重现历史上的某些时期和人物形象。

——诺贝尔文学奖得主托马斯·曼

玛丽·斯图亚特属于那种非常罕见、使人激动的女人的典范,她可以在短暂的时间里迸发出真正的生命力,开出一朵稍纵即逝却无比娇艳的花朵,她没有在整整一生中慢慢地走向凋谢,而是仅仅在一个狭窄和灼热的空间里激烈爆发,一次燃尽。二十三岁以前,她的情感都保持着平静而又和缓的呼吸,在二十五岁的时候,她的情感也没有发生一次剧烈的震动,但是就在这短短的两年里,有一场天崩地裂的重大事件爆发出来,从这种平庸的命运里突然升起了一部古典式的悲剧,就像《奥瑞斯忒亚》一样宏大,一样强劲有力。仅仅是在这两年里,玛丽·斯图亚特真正地成了一个悲剧人物,仅仅是在这样的压力之下,她超越了她自己,她的生活在这种巨大的危机中被毁灭,与此同时却永远地留存下来。正是因为这种毁灭了她的人性的激情,在今天,她的名字才能够继续活在诗歌里和阐释中。

——茨威格

目录

插图

导论

出场人物表

第1章摇篮中的女王

第二章在法国的青春时期

第三章王后,孀妇,然后是女王

第四章回到苏格兰

第五章巨石滚动

第六章巨大的政治婚姻市场

第七章第二次婚姻

第八章霍利罗德的命运之夜

第九章叛徒中间的叛徒

第十章可怕的纠葛

第十一章一段激情的悲剧

第十二章谋杀之路

第十三章如果上帝要谁灭亡……

第十四章没有出路的道路

第十五章废黜

第十六章告别自由

第十七章网已织好

第十八章网已拉紧

第十九章阴影里的岁月

第二十章最后的轮舞

第二十一章必须有个决断了

第二十二章伊丽莎白反对伊丽莎白

第二十三章我的终结就是我的开端

终章

前言/序言

明晰和显而易见的事情不言自明,神秘的事情却能够激发人们的创造力。因此,历史上那些笼罩在一层纱雾之后的人物与事件总是在渴望着新的阐释与编造。玛丽·斯图亚特的人生悲剧正是这种具有无穷无尽的神秘魅力的事件的一个典型案例。在世界史上,几乎没有一个女人在如此多的作品里得到了表达,无论是在戏剧、小说、传记还是论文里。在超过三百年的时间里,她一而再地吸引着诗人,使学者陷入忙碌,她的形象依然还在以分毫不减的力量索求着新的表现方式。因为所有混乱之物都理应渴望明晰,所有晦暗之物都理应渴望光明。

但是就像玛丽·斯图亚特的生平秘密经常得以展示和得以解释的那样,一切恰好形成了纷繁的矛盾;也许从来没有一个女人以如此不同的形式得到了描绘:时而是杀人凶手,时而是女殉道者,时而是愚蠢的阴谋者,时而又是高贵的女圣人。只是有一点很奇怪,她的形象上的区别并不是由于缺乏留传下来的材料而造成的,而是出于现存材料过多令人眼花缭乱。保存下来的文献、记录、档案、信件和报告数以万计:三百年来,每一天总是有人怀着新的热情重新对她进行审判,宣布她有罪或者无罪。但是人们对文献的研读越是彻底,就越是会对所有留传下来的历史证据(还有艺术呈现)的可靠性感到心痛。因为即便一份文献的笔迹是真的,拥有悠久的历史,也具有档案层面的可信性,但它也无法而因此被证明是完全可靠的和合乎人性的。几乎没有一个案例像玛丽·斯图亚特的情况一样。在同一时代,有关同一事件的记述在同时代的观察者们的报告之间可以出现如此巨大的偏离。每一个有据可考的“是”的对面都站立着一个有据可考的“否”,每句指责的对面都站立着一个脱罪的解释。虚假与真实、杜撰与事实如此杂乱地混在一起,实际上,人们可以把每种观点的每种形式都呈现成可信的样子:如果有谁想要证明,她对自己丈夫的死亡负有罪责,就可以拿出几十个证据来;如果有谁想要证明她并没有参与到这件事情中来,也一样可以拿出这么多的证据。人们每次对她的人格进行粉饰时,都已经预先调好了油彩。如果在这样混乱的报告里面再加上党派政治和民族爱国主义的色彩,那么她的形象就会被更加暴力的摧毁。更不用说人类的天性本就是如此,在两个阵营、两种理念和两种世界观之间摇摆,不是存在就是毁灭,几乎摆脱不了诱惑,想要加入一个党派,指出一方是正确的,另一方是错误的,或一方称之为无罪的,另一方称之为有罪的。但如果像这样的案例,大多数作者自己就属于交战双方中的一方,拥有某一种宗教信仰或者是某一种世界观,那么他们几乎就必然具有。一般来讲,信仰新教的作者都不遗余力地把一切罪过归咎于玛丽·斯图亚特,信仰天主教的作者则归罪于伊丽莎白。在英格兰的作品里,她几乎被描绘成一位杀人魔头,而在苏格兰的作品里,她却是卑鄙的流言那完美无瑕的牺牲品。“首饰箱信件”是最富争议的讨论对象,有些人毫不动摇地说这些信件是真的,有些人却说这是假的,一直到最微小的细节都渗透进了党派性的色彩。也许正因为如此,一个既不是英格兰人也不是苏格兰人的作者,一个缺乏这种血缘立场和血缘关系的人,一个完全不带成见的人或许有可能进行一次客观的表述;也许一个具有热情、同时又缺乏党派兴趣的艺术家可以最终赢得阐释这部悲剧的殊荣。

诚然,即便有这样的一个人,如果他断言他所知道的有关玛丽·斯图亚特生平状况的事情全部都是真的,那也太过狂妄了。他可以把握的只是真相的最大可能性,即便是他有着最出色的知识和最公

正的良心认为这就是客观的事实,这也总是主观的观点。因为资料的来源并不纯粹,所以他也只能够从混杂的史料中去探究明晰的事实。因为当时的报告互相矛盾,所以他就要在这次审判的过程中,在每个细节上不得不在控方证人与辩方证人之间做出选择。即便是他如此谨慎地进行选择,有时候他也还是要做出最为诚实的事情,并在自己的观点后面标上一个问号,承认玛丽·斯图亚特的这一件或者是那一件生平事迹在真相上依然笼罩在晦暗之中,也很有可能永远都会如此。

因此,在本书的尝试过程中,我遵守的原则就是不采信任何通过刑讯逼供或者是通过恐怖与胁迫手段得到的口供:一位真正的追寻真相的人永远也不可以把依靠打压而得到的口供当作完整的和有效的证据。间谍与使者(在那个时代,这两者几乎是同一回事)的报告也会非常谨慎地使用,而且每一份书面报告都会事先受到质疑。如果人们发现,那些十四行诗以及大部分“首饰箱信件”都被认为是真品,那么这也是经过了严格的审核,经过了深思熟虑和对人格原因的考量之后才得出的结论。在档案文献中如果出现了互相矛盾的断言,那么两种断言都会被追踪溯源,它们的政治动机会得到细致的探究。此外,如果不可避免地要在两种说法中选择一种,作为最重要的原则,我将会考虑这种说法是否在心理学层面上与玛丽·斯图亚特的总体性格保持一致。

……