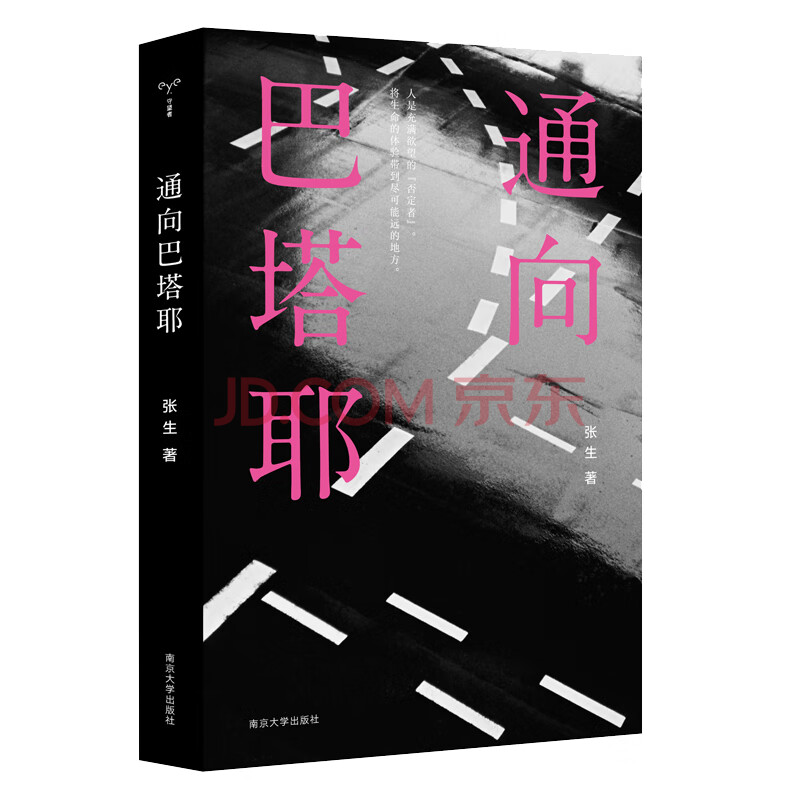

内容简介

一本通向乔治?巴塔耶思想迷宫的入门指南。

通往巴塔耶,重申人的价值。透视巴塔耶思想,重申生命体验的延展与美妙。

巴塔耶,20世纪法国重要思想家。杂糅尼采、科耶夫、黑格尔、萨德、弗洛伊德等哲学家思想;启迪了福柯、德里达、让-鲍德里亚等,被誉为“后现代的思想策源地之一”。

本书从巴塔耶思想的三个核心概念“耗尽”“色情”与“至尊性”出发,深入研究他在普遍经济学、政治哲学、人类学、文艺等方面的思想,梳理出其庞杂思想的基本架构及彼此间的内在关联,为研究者提供理论视角;同时,为初窥门径者绘制思想迷宫指南。

目录

目录

绪言

第一节 黑格尔的启迪:从寻求承认到成为至尊

第二节 尼采的激励:从权力意志到机运意志

第一章 巴塔耶的耗尽思想:花费、耗尽与普遍经济学

第一节 “花费”及其秘密

第二节 从普遍经济学到普遍历史

第三节 苏联的工业化与美国的马歇尔计划

第二章 巴塔耶的色情思想:色情、禁忌与越界

前言/序言

绪 言

在我们这个时代,法国思想家乔治·巴塔耶(Georges Bataille,1897—1962)很可能被看成一个谜一样的人。从他的职业来看,终其一生,他都只是个不起眼的图书管理员。可就像很多图书管理员都心有旁骛一样,他实际上还是个色情小说家和诗人。同时,他也是个百科全书式的学者,所从事的学术研究横跨多个学科,从纹章学、人类学、社会学、经济学,到哲学、宗教、艺术都留下了自己的痕迹。对于这样一个人,或许我们只能冠之以“思想家”的称号。尽管他生前并没有享受到这个名头,但从20世纪后期起,随着法国的福柯、罗兰·巴特、德里达、鲍德里亚、让吕克·南希,德国的哈贝马斯,意大利的阿甘本,以及美国的苏珊·桑塔格等人对其思想的推介,他逐渐受到人们的重视,并开始产生越来越重要的影响。今天,甚至有人称其为“后现代主义之父”。

巴塔耶于1897年9月10日生于法国多姆山省的比隆,四岁时举家迁居兰斯。1916年,他曾参军入伍,但第二年即因肺结核退伍。1918年11月他进入国立文献学校就读。这所学校虽为培养图书和档案管理人员而设,却专注于在历史以及古文献方面对学生进行训练,巴塔耶对历史、人类学的兴趣在这里得到了良好的培养。1922年6月,他毕业后至国立图书馆任管理员。从此,直至1962年7月8日去世,他的生命几乎都是在图书馆员这个岗位上度过的。这会让人想当然地以为他的生活和思想就像图书馆的一排排书架一样井井有条,事实上完全相反。巴塔耶交游广泛,并热衷于发起和参加各种学术及文艺活动。1924年,巴塔耶与作家米歇尔·莱里斯、画家安德烈·马松相识,后又与安德烈·布勒东等人成为朋友,立即被卷入超现实主义运动。但后来因他与布勒东观点不同,两人不欢而散。布勒东1930年在《第二次超现实主义宣言》中公开对巴塔耶进行了刻薄的嘲讽:

应当指出:巴塔耶先生疯狂地滥用形容词,诸如:污秽的、年迈的、熏臭的、肮脏的、高高兴兴的、烂污的,等等。而这些词不仅不能帮助他诋毁他所不能容忍的一种状态,而且还非常含情脉脉地道出了他的情