内容简介

“人间天堂”的观念始终萦绕于人类的想象之中。本书中,T. J.克拉克凭借对绘画细节的敏锐洞察和令人敬畏的文化涵养,通过追溯乔托、勃鲁盖尔、普桑、委罗内塞和毕加索的重要作品,探究绘画如何以其自身的语言特性,来展现“人间天堂”在不同时空的流转。

作为新艺术史领域最重要的学者之一,克拉克并未放弃对艺术本体的重视,并尝试将图像与文本、当下与过往、现实与理想,彼此融汇于一种散文式书写,灵巧别致,倾向鲜明,所论议题已然远远超越于上帝的国度。可以说,这是一次对“天堂”如何降临“人间”的观照,也是一次对“人间”如何祈望“天堂”的咏叹。

精彩书评

乌托邦式的现代主义是克拉克持续的研究课题之一,此书是对其富于想象力的发自内心的总结……此书优雅地在细心观察与现实思考之间游走,最终生动地展现了克拉克试图将钟爱图像与文化信仰相结合而进行的思想斗争,并以非凡的诚意和对艺术涵盖所有人类经验的坚定信念,讲述道:“伊卡洛斯坠入了黑暗,但约阿希姆却摆脱了绝望。”

——杰基·伍施拉格(Jackie Wullschlager),艺术评论家

读此书的乐趣就在于体味这些观察的质量——克拉克对那些似乎本不重要,结果却常常令人瞠目结舌的小细节投以了敏锐的关注。

——《弗里兹》(Frieze)杂志

此书是最能体现克拉克 2000 年之后艺术史研究特色的代表作。这一时期,他渐渐疏离了社会学分析方法,凭借细致入微、深邃缥缈的论述方式,直接将图像与历史和哲学关联起来,体现了艺术史作为人文学科的鲜明本色,也从根本上体现了作者对当今人类世界的审视与忧思。此书不只是一本艺术史著作,更是一本饱含哲思与温度的人文作品。

——诸葛沂,杭州师范大学教授,《思想与方法:T. J. 克拉克艺术社会史研究》作者

缜密的图像分析,丰富的知识联想,戏剧性的比较和思想的高度,都使得阅读此书趣味盎然。

———易英,中央美术学院教授

目录

前 言 …………………………………………………………2

导 论 …………………………………………………………5

第一章 乔托与天使………………………………………22

第二章 勃鲁盖尔在天堂…………………………………74

第三章 普桑与异教徒……………………………………131

第四章 委罗内塞的“更高的人类存在”………………172

结 论 毕加索与坠落……………………………………213

尾 声………………………………………………………249

图片来源…………………………………………………275

索 引……………………………………………………276

译后记 想象“另一个世界”… …………………………281

试读

译后记

想象“另一个世界”

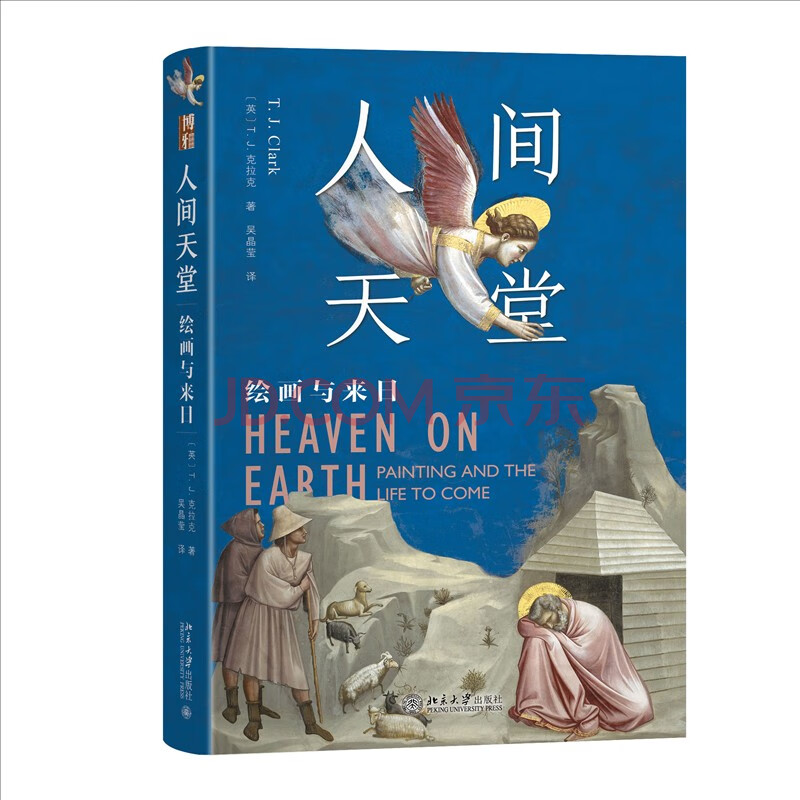

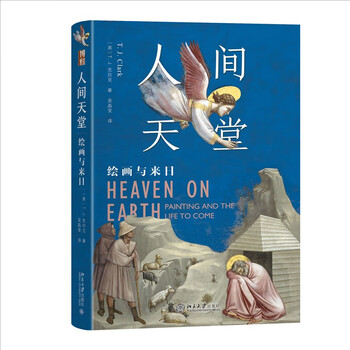

与这本书结缘已是几年前,约莫是在 2019 年农历春节前夕的英国。那时,每每踏进英国大大小小的书店,又或是美术馆、博物馆的艺术商店,都会与这本 T.J.克拉克的新书相遇。从起初的“不期而遇”,到后来的“如期而至”,乔托为阿雷纳礼拜堂所绘壁画《约阿希姆之梦》作为封面背景的浩瀚蓝色总会在茫茫书海中博人眼球。作为当今最具影响力的艺术史家之一,T. J.克拉克著作的学术号召力着实令人叹为观止。在这股扑面而来的蓝色“攻势”下,我毫不犹豫地将其购下带回中国,当时的我却始终未曾料及将会有幸成为它的中文译者。如今看来,个中似乎早已埋下了特别的缘分。

20世纪70 年代,T. J.克拉克在吸收和研究分析马克思主义研究路径和传统艺术社会史方法的基础上,经《人民的形象:古斯塔夫 · 库尔贝与 1848 年革命》(Image of People: Gustave Courbet and the 1848 Revolution,1973)和《绝对的资产阶级:1848—1851 年法国的艺术家与政治》(The Absolute Bourgeois: Artists and Politics in France, 1848 –1851,1973)两本著作的先后横空出世,形成了他自己独特的艺术社会史法,在学术圈崭露头角,并由此引领了当时盛极一时的新艺术史学术潮流。从那时起,他在艺术史研究领域的扛鼎之位不必多言。但弥足珍贵的是,克拉克在晚年依旧学术思考不辍,新作迭出,甚至其著作在各国翻译的速度已经远远不及他的多产。

《人间天堂:绘画与来日》是 T.J.克拉克从加州大学伯克利分校荣休,回到英国之后出版的新书。实质上讲,该书结构一如其 90 年代以来著作的松散,各部分内容是由千禧年之后克拉克诸场讲座、多篇论文汇集补订而成,表面看似松散,却最终聚焦于“人间天堂”这一问题。

对“人间”与“天堂”问题的思考、纠缠与完善,在 T.J.克拉克的学术研究中已经跨越将近 20 年之久,尽管他在本书开篇前言中就坦言,花了很长时间才逐渐发现自己痴迷其中。而实际上,他在此书出版之前的巨著《告别观念:现代主义历史中的若干片段》(Farewell to an Idea: Episodes from a History of Modernism,1999)结尾处的最后一句话,早已埋下了“人间天堂”的伏笔:“当下是炼狱,不是天堂永恒的拙劣模仿。”

具体而言,T.J.克拉克是借由对乔托、勃鲁盖尔、普桑、委罗内塞几位古代绘画大师,以及现代艺术巨匠毕加索经典画作细致如发的缜密考察,探究“天堂如何降临人间”这一核心主题。在克拉克看来,“天堂如何降临人间”主要包含了两个方向:其一是“人间”让位于“天堂”,“我们居住的世界可能会向另一个世界敞开——被打扰,被召唤,或被访问,并因其访问最终变得富有意义” ;其二是“人间”被提升为“天堂”,“我们所熟悉的世界可能会被提升到‘一种更高的力量’,被一种能量所‘神化’,尽管这种能量最终可能来自上帝的恩赐,但在此时此地却表现为一种人类全部力量的加速、强化、溢出和增压” 。

在 T.J.克拉克这里,本书所涉及的画家又以截然不同的方式探讨了“天堂如何降临人间”的多样化路径:乔托的《约阿希姆之梦》中,约阿希姆在突然降临的天使面前,对它传达的上帝讯息表示怀疑;勃鲁盖尔的《安乐乡》,是为饕餮之徒打造的不必劳动就能饱食的疯狂天堂,却依旧未能驱散死亡的阴影;普桑的《婚配圣礼》中,圣母马利亚跪在柱廊下与约瑟夫举行订婚圣礼,在地板上的十字架和“柱子女人”的共同见证下埋下了“基督上十字架”的隐喻;委罗内塞的《爱的寓言》,缔造了一个超越于我们所有感知的、遥不可及的世界和更高的人类存在;毕加索为联合国教科文组织创作的旗帜鲜明的壁画《伊卡洛斯的坠落》,似乎已经预示着一个所有未来都已消逝的时代。

倘若要对 T.J.克拉克在《人间天堂》这本书中彰显的学术思想和方法策略予以概括,可以从以下四个方面展开,其中掺杂了一些我个人的体悟。

一是关于视觉语言的“不得不言说”和“不可言说”。相较于文字表达的直白性、确定性和封闭性,图像展现出隐晦的、缄默的、开放的视觉表达特性。正如克拉克在本书导论的开端便援引罗斯金,感觉自己已深陷绘画思想之酒的海洋,并直呼“作为对人类智慧的考验、表达和记录,绘画完全优越于文学” 。作为一种再典型不过的视觉语言,绘画凭借令人敬畏且难以想象的对人类智慧的巨大投注,往往以“不可言说”的文本表征不仅隐喻式地主动遮蔽了“不得不言说”的讯息,亦有意埋下了有待人们揭开这些遮蔽的“不得不言说”的现实的种子。

由此,借助置身于一个难以用口头或书面语言表达的地方,视觉语言既摆脱了口头、书面语言的束缚,展现出一种美妙的自由,又构建出语言与现实之间一种魔法似的关系——视觉语言既偏离现实,又反映现实,甚至经由自身不断塑造现实。克拉克那一如既往地对绘画细节的敏锐洞察和对历史材料的深刻把控,使他能够无比流畅且富于