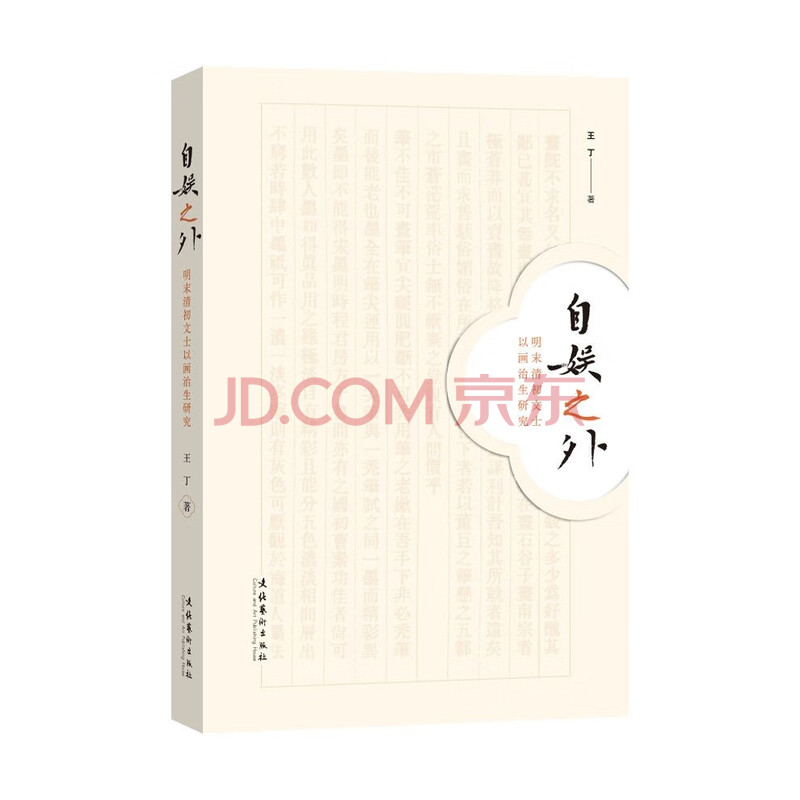

内容简介

本书是对文士绘画相关经济行为的探讨,主要是从文士治生的视域内展开的。从“治生” 的角度来讨论文士卖画,实际上意味着对于治生主体即文士群体的重视。透过以画治生这一现象,本书更关注的是明末清初文士的历史境遇,他们的所思所感、策略选择、心态焦虑,都在“卖画”一事中有所体现,而他们的体验与应对方式又进一步塑造了此一时期文士以画治生的特殊形态

目录

绪 论 / 001

第一章 为什么是明末清初:历史脉络中的文士以画治生现象 / 027

第一节 明代之前文士以画治生的历史演变 / 030

第二节 明至清初文士以画治生现象的新变 / 049

第二章 群体变迁与观念转移:文士以画治生的主体成因 / 079

第一节 “士失其业”:明末文士阶层的历史境遇 / 082

第二节 绘画风气的流行与画家“布衣化” / 098

第三节 绘画如何进入治生视野:文士治生观念的变动 / 115

第三章 “奢僭”与“重名”:文士以画治生的社会空间 / 133

第一节 尚“奢”之风与治生空间的拓展 / 136

第二节 身份感觉失衡的社会与绘画消费 / 147

第三节 重“名”的社会:文士以画治生的特殊空间 / 158

第四节 具体情境的观察:祝寿场合的文士以画治生活动 / 172

第四章 身份与焦虑:文士以画治生的心态析论 / 183

第一节 业余与职业:身份焦虑的历史理路与现实语境 / 186

第二节 “我非画工”与“隐于画”:文士的身份意识与治生心态 / 201

第三节 避世与交接:易代之际文士以画治生的特殊焦虑 / 215

余 论 如何理解明末清初文士以画治生的职业性 / 225

第五章 文士以画治生对创作的影响 / 239

第一节 谁在影响创作:以画治生与艺术趣味的雅俗之辨 / 242

第二节 作品之重复与文士的治生策略 / 256

第三节 质量之参差与以画治生的流弊 / 267

结 语 / 281

参考文献 / 288

后 记 / 317

前言/序言

序 言

中国古代文人绘画是中国艺术的瑰宝,相关研究可谓汗牛充栋,为后来新的研究者提出了学术挑战:如何在现有的学术地图上开辟出自己的路径?如何在与前人对话的同时形成自己的研究特色?这些都是年轻学者不得不面对的问题。

王丁的博士论文《明末清初文士以画治生研究》是在深入前人研究的基础上,对新研究思路的尝试与探索。她聚焦明末清初文士以画治生现象,对文人卖画这一甚少得到关注的问题深入探索,对其主体成因、社会空间、身份心态、对创作的影响等问题展开了细致的讨论。这种从跨学科的视角展开的研究,无论是选题、视角,还是论证阐发都颇多亮点,是一项很有新意的、扎实的学术研究。在出版时,书稿又增加了有点睛之效的主标题“自娱之外”,她的问题意识和创新价值也由此浮现——她所关注的正是传统文人绘画“自娱”观念之外的实用情境。

从选题上看,这一论题在文人绘画研究领域具有新意。对于古代文人绘画,传统认知大抵是“为己”而非“为人”的,视绘画为养性之一途,主张依仁游艺,技近乎道,有明显的不涉功利的倾向。这类观念在历代文士的言说中屡屡出现,比如北宋李公麟称:“吾为画,如骚人赋诗,吟咏性情而已。”南宋米友仁《题新昌戏笔图》提出:“画之为说,亦心画也。自古莫非一世之英,乃悉为此,岂市井庸工所能晓?”元代倪瓒《跋画竹》也称:“余之竹,聊以写胸中逸气耳。”到了晚明董其昌,更提出“以画为寄”“以画为乐”,认为“寄乐于画,自黄公望,始开此门庭耳”,其观念影响深远。清初石涛题画也称:“笔墨乃性情之事,于依稀仿佛中,有非笔墨所能传者。”沈宗骞《芥舟学画编》中也认为:“画与诗皆士人陶写性情之事。”历代的种种言说,都形塑了我们对于古代文人绘画的价值判断,甚至形成了某种固有成见,一定程度上遮蔽了文人画可能具有的其他面向。

王丁颇有新意的研究或可形成一种补充空白式的突破。在认可文士绘画自娱 理想的前提下,她注意到了明末清初文士群体中非常显著的以画治生现象。在自娱式的创作之外,文士还存在非常多的以画易米的行为,屡屡见于书信手札、小说笔记等材料中。从治生角度来看,目前对于文士治生的讨论虽已不少,文士的经济生活也已受到学界的关注,但将文士治生问题与绘画关联起来,属于颇具新意的思路。她的研究多角度呈现了文士绘画和经济之间的密切联系,并且选取了明末清初这一最有代表性的时段,分析考察了这种联系是如何发生的,绘画为什么会成为文士的治生选择,文士又是如何看待这类事的。

对于新问题的探索是有价值的,却也是艰难的。难度之一在于材料搜集和分析。囿于传统观念,对文士以画治生的记载较为稀少且零散,相关事迹在正史中罕有提及,多散见于方志、笔记、信札等材料中。明清时期文献浩如烟海,版本复杂,搜集材料十分不易,找到有效信息并做出准确分析则更难。王丁花了相当大的功夫在文献的阅读和分析上,也整理了非常丰富的治生史料,限于篇幅,最终没有附于书后,期待日后能够整理出版,以飨学界。难度之二在于分析立论。对于这样一个全新的话题,并没有现成的研究模式可参考,只能综合学界相关研究,在摸索中形成自己的思考判断。在研究中,她主要立足文士主体,从主体出发来展开一系列思考。由此,许多学术史上的重要问题也获得了新的探察角度。比如对晚明艺术市场的研究,她尝试从文士之“名”的角度出发来讨论;对文士和创作的关系,也借鉴社会学思路,从文士的文化资本角度来分析。这些努力都一定程度开拓出了新的学术空间。

总体上看,《自娱之外:明末清初文士以画治生研究》一书的结构十分合理,从治生主体、治生空间、治生心态及对创作的影响等角度展开论述,较为全面地呈现了明末清初文士以画治生的基本状况。史料运用和议论分析也颇见其扎实的学术功底,分析细致稳健,能够小中见大。此外,全书也体现出很好的理论问题意识,将以画治生现象置于文人艺术理论的历史脉络之中,考其源流,彰明当时 文人的理论境遇,并对此作出自己的分析与解释,逻辑缜密,颇具新见。

就写作角度而言,此书文字十分流畅,能够将历史和理论问题以明白晓畅的 文字予以解释和阐发。滴水穿石,非一日之功。王丁硕士研究生时期即曾专注于明代画家的个案研究,对绘画史和绘画理论有浓厚兴趣。博士研究生期间,在大量阅读史料的基础上,她继续对明末清初画家的个例进行搜集分析,逐渐掌握了这一时期文士以画治生活动的基本情况。同时,她对海外汉学,尤其是学术方法的转向也保持密切关注。这部书稿最终体现了一种跨学科、多方法的特色,从多个角度对文士以画治生问题展开了剖析,既有社会史的挖掘,也有文艺理论的探讨,同时也涉及美术史和创作美学等多领域问题。各个章节虽角度不同,但问题意识却是一致的,写作也一直紧密围绕着思考的重心展开,故而颇见功力。

王丁在北大读书十余年,这部书稿的出版既是对过去求学生涯的总结,也