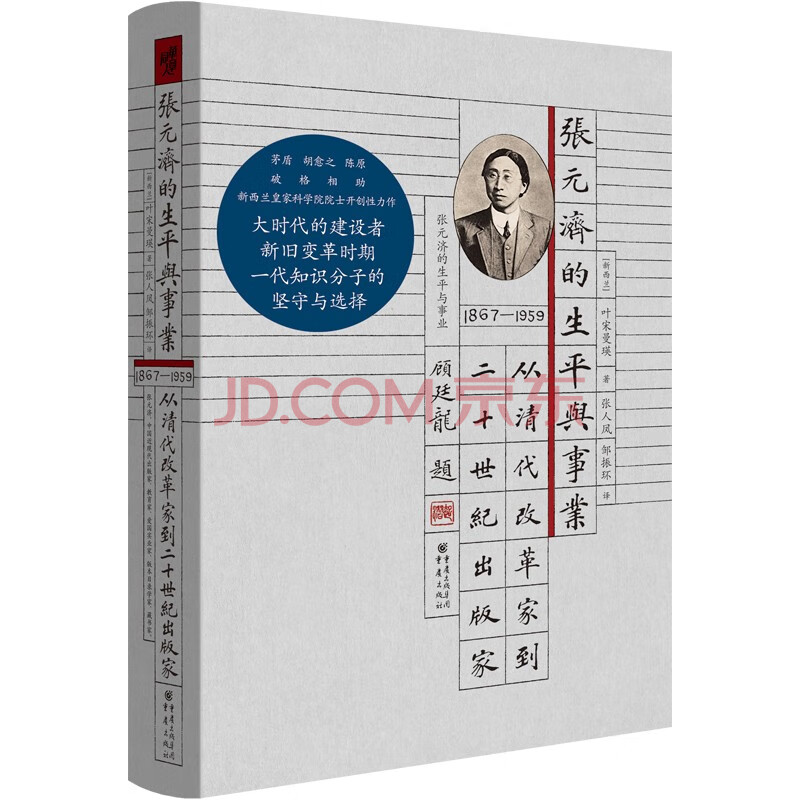

内容简介

《张元济的生平与事业:从清代改革家到二十世纪出版家》是一部全面展现张元济生平、思想及其对中国近代文化出版事业贡献的著作,既具有学术深度又具有通俗可读性。张元济作为清末民初的重要改革家和出版家,其一生跨越了晚清、民国和新中国三个历史时期,他的事业不仅深刻影响了中国近代出版业的发展,也为中国现代文化的转型奠定了基础。本书通过详实的史料和严谨的学术分析,通过张元济的生平,展现了戊戌变法、新文化运动等中国近代化进程中的大事件,张元济的故事不仅是一个人的奋斗史,更是一个时代的缩影。本书通过对张元济的生平、经历和事业的梳理,揭示了转型时期一代知识精英的独特气质与崇高人格。

精彩书评

在中国的新式出版事业中,张菊生确实是个开辟草莱的人。他不但是个有远见、有魄力的企业家,同时又是一个学贯中西、博古通今的人。

——茅盾:《我走过的道路》

“昌明教育平生愿,故向书林努力来。”他选定出书出刊办报办学这样的道路。一经选定,他就百折不挠地将全部精力投给这个事业,无怨无悔,无取无求,直到终老。

——陈原:《<张元济年谱>》代序

张菊老是我中华文化的一代寄托者,他为保护和流布这一伟大文化而奋斗了一生。没有他,我们这个民族的文化也许早就改观了。他的学识,使我折服;而他的精神,尤其令我感动。

——周汝昌:《中华文化托斯人——敬怀张菊生先生》

试读

张元济的一生经历了从清王朝到现代中国,是这急剧变革时代的杰出人物。他出生于晚清封闭的儒家社会,被点为翰林后,步入了有声望和有影响力的士绅学者阶层的最上层。在传统帝制下他本应前程似锦,然而在19世纪末,清王朝迅速走向衰败。这时候,停滞不前的中国却面对着一个向外扩张和富有侵略性的西方。19世纪中叶,洋人对通商权利的要求和奉行的坚船利炮的政策,彻底粉碎了中国多少世纪以来形成的国际关系中民族中心主义的观念——一个中央王朝不断向四周臣属的小国辐射其影响力。西方的坚船利炮完全摧毁了这个封建王朝的帆船舰队和步兵军团,随后便是不平等的“和平条约”。一旦中国有违这些条约时,马上又面临着战争。

西方的突然出现,给中国造成了危机,直接挑战像张元济这样的人。张元济属于为中国提供大多数领导者和官吏的士绅阶层。他们接受儒家学说的教育,因为只有当他们成为儒家经典的专家,才有希望通过走向官场的科举考试。他们深信,只有通过自我修养、恪守传统道德并按照儒家哲学去对待他人或他国,中国才能繁荣昌盛并与邻国和谐相处。他们所受的教育,还使他们推崇经学,鄙视商业和贸易活动。

但是,面对屡次失败的严酷现实和强加于中国的不平等条约,士绅学者不得不重估传统的价值观念。在危难的时刻,单纯地认为他们的责任是修正国家的政策和重新评价道德观。对张元济同时代的知识分子诸如梁启超(1873—1929)、蔡元培(1867—1940)和严复(1854—1921)等人,史家已经做过了大量深入的研究。这些人之所以引起注意,是因为他们是有远见的儒家学者,尽管受过十分正统的教育,但显示了很强的适应性和令人惊叹的改革能力。对他们生平和事业的研究,有助于更深刻地理解中国近代历史。

对张元济生平和事业的研究,我不打算把重点放在探寻他生平的具体史实,而主要是阐明他的生平、经历和事业怎样反映出整个转变的一代知识精英的独特气质。张元济在1894—1895年中日甲午战争后的惊愕和失望,在戊戌变法时的抱负和爱国奏折,在慈禧政变之后遇到的挫折和失败,以及从政治上的明智的撤退并选择了出版业为终身事业,他的种种事迹都能加深我们对这一代知识精英的理解——从历史传统来看,他们是产生大多数中国领导人物的知识阶层的中枢,这些博学而又处于特殊地位的人,又把自己看作中华民族智慧和良心的代表。张元济与他的同辈生活在中国要面对来自西方帝国主义史无前例的挑战的严峻时期。从某种意义来说,中国如何对付这些挑战,大部分取决于精英的知识分子的态度和思潮。国家大小官吏都来自这个阶层,绝大部分能左右公众舆论的辩士、历代皇帝的谋士多数也来自这群士绅。可以毫不夸张地说,士绅阶层的共同影响力,是决定中国作为一个国家,处于任何民族危机时可能采取什么样的态度最有力的因素。通过对这个阶层中个别成员生平和事业的考据研究,可以对这种共同影响力的本质和分量有更充分的理解。因此,这本张元济研究论著不仅是一位成为成功的现代企业家的杰出儒家学者的传记,而且也是一份危难时期开明知识分子非凡的适应力及局限性的实例研究。

虽然这些知识士绅的精英分子的重要性是众所周知的,但大部分的历史研究都着重于政治活动者和激进分子,他们多数以反传统思想或从事革命行动而知名,至于对张元济这样并不太引人注目也不处于政治进程第一线的人物,却言之甚少。例如,对康有为(1858—1927)和章炳麟(1869—1936)的研究,主要是因为他们分别替变法或革命作辩解,重新解释孔子学说。不可否认,他们是思想家,在形成新的思潮中是引人注目的,然而过于强调他们的重要性也是不明智的。毕竟,我们很难衡量这些雄辩、有说服力的学说对历史进程有多大的影响。至于谭嗣同(1865—1898)或孙中山(1866—1925),由于在他们的时代里起过引人注目的作用而使他们的活动得到了应有的赞颂,但同时,他们的活动也激起了我们的想象:他们对历史的功绩不能掩盖其他不太突出的历史人物的品格和辅助作用。如果我们只把焦点集中在康有为和谭嗣同身上,能否正确理解戊戌变法?如果仅仅研究孙中山和章炳麟,又能否清楚知道辛亥革命的复杂性?