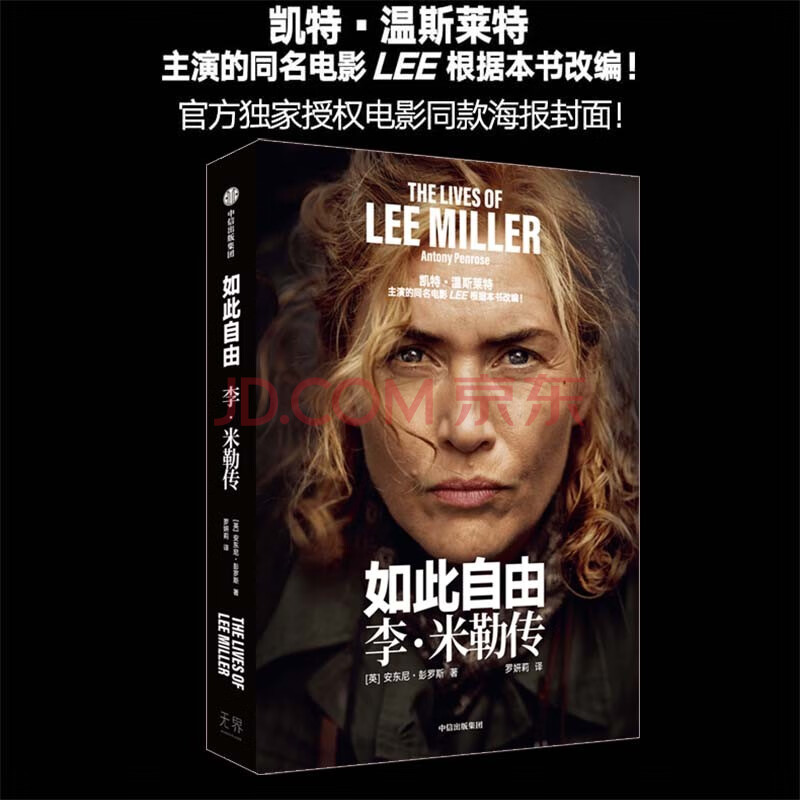

内容简介

1927年,她登上《时尚》杂志的封面,当她的照片被意外用于卫生巾广告时她为惹怒了那些一本正经的人而深感自豪。

在群星璀璨的巴黎,她与曼·雷等超现实主义艺术家一同探索摄影技术,颠覆了男性执掌相机的传统。在“二战”的硝烟中,她在伦敦轰炸下求生,而后作为战地记者奔赴诺曼底前线,直面集中营的恐怖,深入希特勒的巢穴,以女性视角记录战争留下的满目疮……比起作为毕加索、曼·雷等人的缪斯,她更想成为自由的灵魂,做真正的自己。

从时尚模特到先锋摄影师,从战地记者到美食家, 李·米勒堪称20世纪最传奇的女性之一。她始终在冒险与自我挑战的路径上前行,正如她对自己的评价: “我外表像个天使,内心却是个恶魔。”

收录116幅图片,包括李·米勒的经典摄影作品。不止于浮光掠影,而是见证一个时代。

精彩书评

她是女人中的女人,她重新书写了女性气质:意志力、力量、勇气、同情心。

——奥斯卡影后 凯特·温斯莱特

他们紧紧相拥在一起,毕加索宣称:“这(李·米勒)可是我见到的第一位盟军士兵!这个人竟然是你!”

——著名画家 巴勃罗·毕加索

你是如此年轻、美丽且自由,我恨自己既爱慕你又痛苦不堪。

——超现实主义摄影师 曼·雷

目录

第一章 早年生活 1907—1929

第二章 巴黎的超现实主义摄影 1929—1932

第三章 纽约时尚摄影 1932—1934

第四章 埃及与第一次婚姻 1934—1937

第五章 逃离埃及 1937—1939

第六章 《残酷的荣耀》:战时伦敦 1939—1944

第七章 亲历之战 1944—1945

第八章 虚度光阴:奥地利 1945

第九章 最后的华尔兹:东欧 1945—1946

第十章 带翼之蛇:汉普斯特德和萨塞克斯的婚后生活 1946—1956

第十一章 美食、友人和远方 1956—1977

后记

注释

致谢

图片版权

试读

第六章 《残酷的荣耀》:战时伦敦 1939—1944 (节选)

李没怎么浪费时间就进入了《时尚》杂志的工作室,毛遂自荐去担任摄影师。起初,她在那里遭到了冷遇。她已经有五年时间未有专业的作品问世,加之当时《时尚》的工作室由知名摄影师塞西尔· 比顿等人领导, 人手十分充足。对方的回绝反倒激起了李的斗志,让她越发坚持不懈,她日复一日地在现场露面,无偿工作,想尽各种办法表现出自己的价值。那里的正式员工难免对她心生嫌恶,但她仍然与其中大多数人结下了友谊,尤其是工作室的主管西尔维娅· 雷丁。到了 1940 年 1 月,工作室有员工离职去参军,便空出了一个职位。《时尚》的主编哈里· 约克斯尔替她向内政部申请了工作许可证,但她未接受以周薪八英镑的待遇成为正式员工,而是宁愿继续以自由摄影师的身份工作。数周之后,从纽约发来了这样一封电报,字里行间流露出了些许的傲慢:

西联公司电报

《时尚》杂志李·米勒收

伦敦新邦德街 1 号

很高兴你想加入我们的队伍,不要再卖弄聪明。基本的品位、敏感性、艺术价值必将使你成为优秀的摄影师。不要再给评论家寄试拍的照片。

纳仕

第一年,李接到的委托都很普通。她偶尔要给社会名流拍肖像照,或者给雷克斯· 哈里森和迈克尔· 雷德格雷夫两人的妻子拍照——她们因其出众的穿衣风格而被选中。不过,更常见的工作还是给手提包、配饰等

拍摄名为“本月之选”的单调系列照,以配合广告推销。时装则仅限于不那么亮丽的品类,比如孕妇装和童装。这项工作要求的是本分而非创造力,而罗兰·豪普特的存在使这项工作没有那么折磨人。他是一位印度裔英国人,经常被比顿轻视,起初是作为暗房的技术人员——所谓“令显影液屈从的人”——加入《时尚》杂志的。他后来成了一名富有天赋的摄影印刷工,李特别欣赏这门技艺。他由于罹患某种白血病而免于征召入伍。李乐于培养他,经常把自己不想干的乏味的研究工作丢给他。等到她去欧洲的时候,豪普特已经开始拍摄时尚作品了。最终,他凭借自身努力当上了摄影师,并从《图画邮报》那里争取到了一些工作。

战时,英国版《时尚》呈现出一种与当时的战火毫不协调的感觉,杂志中很少提及战争,纸页上那些养尊处优、衣着光鲜的女士与恐怖的空袭仿佛相距十万八千里。1940 年 10 月,《时尚》杂志办公室遭到毁坏,这件事在杂志上似乎也不值一提。或许是因为工作人员有着英式的沉着做派,绝不允许杂志停刊。直至《时尚》的制版房在轰炸中被彻底摧毁,人们无法再对此视而不见,李便受命去拍摄废墟的照片。

在定量配给制下,出版商们按 1938 年的使用量占比分得了一定的纸张配额。这个配额会依据可用的纸张量进行调整,并一度低至 18%,结果导致杂志上的文章遭到了大幅的删减和编辑。彼时《时尚》是通过订阅方式销售的,所以在接下来的八年中,这本刊物一直未在报摊上出售过。《时尚》的发行部门有一份替补名单,替补者拿到这本杂志的唯一机会就是顶替某位死去的订阅者的空缺。

唐郡山的生活很适合李。宅子里住着很舒服,年长的苏格兰管家安妮· 克莱门茨将一切打理得井井有条,对于来来往往的客人,她的忍耐力令人惊叹。李一直对历史感兴趣,尤其着迷于关于中世纪围城战的书

籍。在战争初期,当需要为不可避免的物资短缺做准备时,李很清楚该怎么做。她避开了买糖和面粉的队伍,径直奔向福特南和梅森公司的调料品柜台。无论人们如何劝说,她都不相信那个装满异国香料的大篮子仅仅是用于展示的。她把经理叫来,恳请经理把篮子完完整整地卖给自己。她解释道:“在所有的大规模围城战中,守军都要吃老鼠,万一哪天我也得吃老鼠,那也必须做得香喷喷的!”从此以后,唐郡山的一切食物都用上了品质上佳的香料。安妮·克莱门茨按照传统方式烹制的清蒸黑线鳕的味道也变了。

罗兰· 彭罗斯不仅肩负着军事伪装学讲师的责任,同时还是防空队队员。在德国刚开始轰炸英国的某天夜里,李与他一起出门巡视。那一晚月光皎洁,夜色甚美,而码头那边却正在遭受轰炸,看得人心惊胆战。从汉普斯特德望去,交错的探照灯光、猛烈的防空炮火,以及枪炮射击的微光,构成了一幅骇人的图景。枪声、飞机声此起彼伏,能把人震得头骨碎裂,更增添了这一幕的恐怖。有那么一刻,战况尤为惨烈,他们周围是枪林弹雨的轰鸣,李却拽住罗兰的手臂,让他转过身来,面向自己。她眼中闪烁着陶醉的光芒,喘着粗气问他:“噢,亲爱的,你不觉得兴奋吗?”

罗兰并不像她那么激动。他在宅子前的花园挖了一个小小的防空洞,内部以粉色和蓝色作为装饰色。大概是为了伪装,从外面看,这防空洞看着像一座小坟,进入时要先穿过