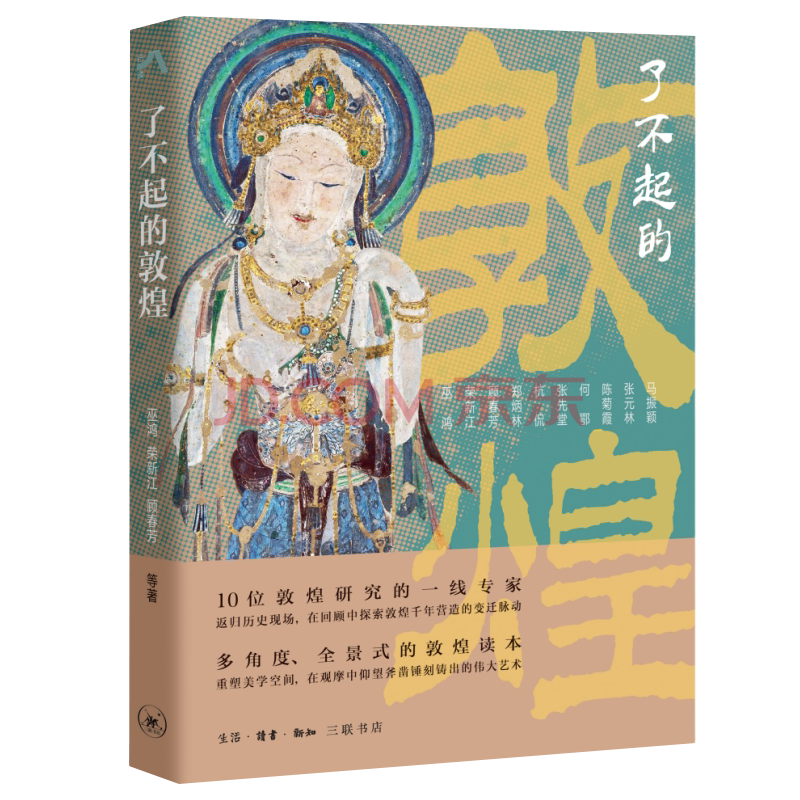

内容简介

1000多年的风沙

带来了西域的胡风、北朝的融合、盛唐的华丽

50000多平方米的壁画

描绘着漫天的神佛、丝路的烟火与代代供养人的身影

700多个错落的洞窟(包括莫高窟、榆林窟等)

目睹了近千年的埋葬、令人心痛的流散以及曲折多艰的保护历程

————————————

十位敦煌研究的一线学者,巫鸿、荣新江、顾春芳、郑炳林、杭侃、张先堂、何鄂、陈菊霞、张元林、马振颖,带领读者从“远眺”到“细读”,从历史地理、物质生活、艺术文化、美学鉴赏、文物保护等多个角度,全方位走近敦煌,介绍有关敦煌最基础、最全面也最新鲜的一手知识。

全书分两部分,上半部以历史文化为主题,解读最初“忽现金光”的佛教圣地,如何变为丝绸之路上耀眼的明珠、“华戎所交”的大都会,成为中华文明几千年源远流长、不断融汇多元文化的典范,立体呈现敦煌独特的人文历史生境。下半部以美学艺术为面向,条分缕析敦煌石窟建筑、彩塑、壁画三位一体的综合总体艺术,在线条、色彩、造型的交错中,展陈敦煌作为佛教艺术宝库那洋溢而超尘的美学形态,发掘人——供养人、工匠、研究者——在敦煌艺术中留下的踪迹。

以“三联·中读”同名精品音频课程为基础,精心改编而成:四百余帧高清彩色图版,十余张超级知识详情页,把看不尽、讲不完、了不起的敦煌,充分浓缩在一本书中,清晰呈现其变迁脉动与肌理细节,在历史与当下、想象与现实中,提供一种全新的、观看敦煌的方式。

目录

重新走近莫高窟:以“空间”为视角丨巫 鸿

重返:丝绸之路上的敦煌丨荣新江

回望:敦煌历史的兴衰演变丨郑炳林

探索:千年石窟的开凿历程丨杭 侃

供养:敦煌艺术赞助人的故事丨张先堂

波澜:藏经洞的发现与敦煌学的兴起丨郑炳林×马振颖

观摩:气韵生动的敦煌彩塑群丨何 鄂

想象:莫高窟里的漫天神佛丨陈菊霞

聆听:溢出洞窟的妙音丨顾春芳

穿越:壁画里的丝路生活丨张元林

莫高精神与时代之光:敦煌守护人的故事丨顾春芳

试读

敦煌如何连接东西方?

*选自《了不起的敦煌》第一讲第二节

文/ 荣新江

丝绸之路怎么走

西汉时,长安(也就是今天的西安)是汉代的都城,丝绸之路的起点就是从这里开始的。在这之后,东汉与北魏时期,是以洛阳为都城,丝绸之路的起点就在洛阳,元明清以北京为都城,丝路的起点也就自然在北京了。所以“丝绸之路”作为一个后人总结归纳出的概念,在历史上其起点并没有那么严格的说法。

丝绸之路从西安出来就进入了河西走廊,最便捷的路线是经过固原向西,但是20 世纪50 年代也有不少人会用陇西—兰州这条路,这是两条路,但最便捷的还是固原这条路。固原的博物馆非常好,有很多外来品,是一座省级博物馆,跟一般县区一级的地方博物馆不太一样。

接着走,经过河西走廊的武威、张掖、酒泉、敦煌后,丝绸之路便分出了两个岔道,一面是从北面经过吐鲁番、库车、阿克苏到喀什,一面就是经过若羌、且末、和田到喀什,喀什下面的莎车也有路可翻过帕米尔高原——古代的葱岭。翻过葱岭,也是要绕过沙漠地带,因为帕米尔高原有八个“帕”,就是八个山脉,包括天山、喀喇昆仑山、昆仑山、兴都库什山等,所以在这些地方不能随便走,随便走就是死路一条。因而这条路几百年、几千年来都没有什么变化,就算有也不过是把水边的路抬高,在山腰上建了公路而已。到了喀什或莎车后,想再往西,只有两条路线,一是经过撒马尔罕、布哈拉到德黑兰—伊朗这条线,另外一条线就是从南边,自喀布尔、坎大哈再到伊朗。还有另外一条路,是经过白沙瓦或喀布尔到印度去,从印度也可以到卡拉奇河口再乘船向波斯、阿拉伯或是地中海世界前进,再或是经陆路从德黑兰到巴格达、大马士革。

汉代人所记载的最远的路、最远的地点,就是埃及的亚历山大(又名亚历山大里亚,Alexandria)。当时它属于罗马帝国,在文献中被叫作“大秦”。由此可见,这么长的路线,能在两千多年前贯通下来,是非常了不起的。当然这条路的贯通,不仅有张骞的功劳,也依靠着后来者,比如东汉的甘英,以及一代又一代旅行家的不断开拓。

我们今天说的“丝绸之路”这个概念,是德国学者、地理学家李希霍芬(F. von Richthofen)起的名字,但是其真正的定义,是另外一个叫赫尔曼(Albert Herrmann)的德国历史学家下的。最初,赫尔曼给丝绸之路的定义是中国与中亚、西亚之间的贸易交往之路,用中国最有名的出口品丝绸作为路的名字。后来虽然还有玉石之路、佛教之路、宝石之路,以及各种各样的瓷器之路,但都不能取代丝绸之路这个名字。丝绸之路也在后来不断发展,不断被走出一些新岔路来,但基本的干道就是我们今天看到的这一条。

拱卫丝绸之路的汉长城

现在,不论八达岭还是嘉峪关的长城都是明代长城,而汉代的长城在今天北京长城之外上千里,相对于明长城,真正的好汉更应该去敦煌西边看看汉长城。2000 年前用苇子和泥巴夯起来的长城,现在依然屹立不倒,有的地方甚至有两米多高。这条长城现在断断续续基本还能看到。

如果你坐汽车从兰州去敦煌的话,会不断碰到这条长城,因为长城有保护丝路的作用,古代道路都是沿着长城的里线在走的。汉代为了守护边境,设立了一连串机构,还在长城上建立了烽燧,敦煌就在这个长城最西边。汉长城一直修到离汉代的两个关口——玉门关和阳关外很远的地方,远到什么地方?现在其实还没有定论。在汉代边境沿线的一个个烽燧下面,有一些房子,是当年士兵住的地方。这些地方有火房,有睡觉的地方,还总有一个屋子放他们的文书档案,若是遇到运气好的考古学家,这些文书就能重见天日。比如到敦煌盗宝的英国人斯坦因(Marc Aurel Stein),他的鼻子仿佛有特异功能,能闻出有汉简的垃圾堆,所以一刨一个准。

近几年在敦煌发现了悬泉置遗址,这个遗址在公路旁就可以望到,其破壁还残存在那里。原本无人问津的残壁颓垣,后来一挖才发现,原来是悬泉置的驿站。当时,凡是到敦煌的外国使臣都会住在这里,所以留下了大量外国使臣的相关材料,还有他们哪天走到哪里的记录;因为过关要验身份,所以往往会记下这个人的长相,这是很重要的材料,是中国典籍里没有的材料。悬泉置的汉简现在没有完全整理出来,但是其内容涉及大月氏、乌孙等几乎全部《汉书·西域传》和《后汉书·西域传》提到的外国和外国部族。

汉朝把一些内地的士兵、犯人都充实到河西走廊,建立了跟内地一样的郡县,所以敦煌很快成为汉朝经营西域的一个重要的兵站,同时也是东西往来的一个贸易中心。

从郭店的楚简到马王堆的帛书,整个长江流域发现的典籍,基本上记载的都是中国的学术,比如儒家经典、道家的书、兵家的书,都是精英阶层的书

前言/序言

杂志的极限何在? 这不是有标准答案的 问题,而是杂志需要不断 拓展的边界。 中国媒体快速发展20 余年之后,网络尤其智能 手机的出现与普及,使媒 体有了新旧之别,也有了 转型与融合。这个时候, 传统媒体《三联生活周刊 》需要检视自己的核心竞 争力,同时还要研究它如 何持续。 这本杂志的极限,其 实也是“他”的曰常,是记 者完成了90%以上的内容 生产。这有多不易,我们 的同行,现在与未来,都 可各自掂量。 这些创造力日益成熟 ,下一个有待突破的边界 在哪里? 新的方向,在两个方 面展开: 其一,作为杂志,能 够对自己所处的时代提出 什么样的真问题。 有文化属性与思想含 量的杂志,重要的价值, 是“他”的时代感与问题意 识。在此导向之下,记者 以他们各自寻找的答案, 创造出一篇一篇文章,刊 发于杂志。 其二,设立什么样的 标准,来选择记者创造的 内容。 杂志刊发,是一个结 果,这个过程的指向,《 三联生活周刊》期待那些 被生产出来的内容,能够 称为知识。以此而论,在 杂志上发表不是终点,这 些文章,能否发展成一本 一本的书籍,才是检验。 新的极限在此!挑战在此 ! 书籍才是杂志记者内 容生产的归属,这源自《 三联生活周刊》的一次自 我发现。2005年,周刊 的抗战胜利系列封面报道 获得广泛关注,我们发现 ,《三联生活周刊》所擅 不是速度,而是深度。这 本杂志的基因是学术与出 版,而非传媒。速度与深 度,是两条不同的赛道, 深度追求,最终必将导向 知识的生产。当然,这不 是一个自发的结果,而是 意识与使命的自我建构, 以及持之以恒的努力。 生产知识,对于一本 有着学术基因,同时内容 主要由自己的记者创造的 杂志来说,似乎自然。我 们需要的,是建立一套有 效率的杂志内容选择、编 辑的出版转换系统。但是 ,新媒体来临,杂志正在 发生的蜕变与升级,能够 持续,并匹配这个新时代 吗? 我们的“中读”APP,选 择在内容升级的轨道上, 研发出第一款音频产品— —“我们为什么爱宋朝”。 这是一条由杂志封面故事 、图书、音频节目,再结 集成书、视频的系列产品 链,也是一条艰难的创新 道路,所幸,我们走通了 。此后,我们的音频课, 基本遵循音频一图书联合 产品的生产之道。很显然 ,所谓新媒体,不会也不 应当拒绝升级的内容。由 此,杂志自身的发展与演 化,自然而协调地延伸至 新媒体产品生产。这一过 程结出的果实,便是我们 的“三联生活周刊”与“中 读”文丛。 杂志还有“中读”的内 容,变成了一本一本图书 ,它们是否就等同创造了 知识? 这需要时间,以及更 多的人来验证,答案在未 来……