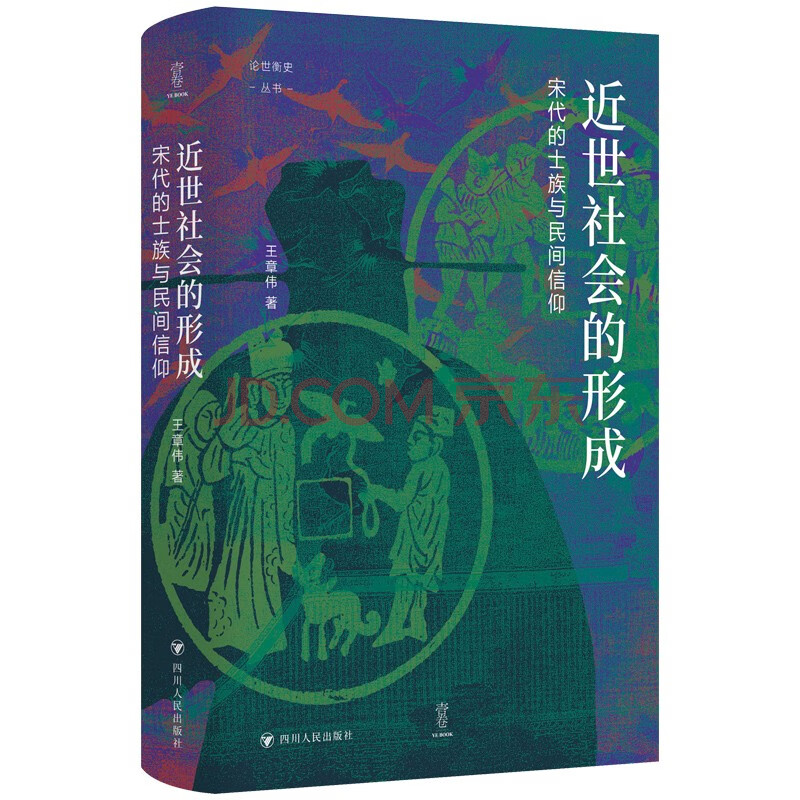

内容简介

宋代是中国近世社会形成的关键时期,本书从“士族”与“民间信仰”两大范畴分析其中的juda变化。作者以宋代zui重要的大族“河南吕氏家族”为研究对象,探讨中古门第大族没落、科举制度代兴后,宋代所形成的“新门阀”。作者从朝廷政治的起伏、科举制度对家势维持的异化等几方面,析论了宋代士族精英和社会结构转变的情况;同时涉及近世社会中的妇女、儿童和科举教育等问题,让读者更加了解“从唐宋变革”到宋元以后中国社会的发展。“民间信仰”部分延续了作者过去对宋代巫觋信仰的研究,分别从研究方法、史料、新视角及新议题透视宋代的民间信仰。

目录

目 录

士族篇

宋代新门阀

——河南吕氏家族研究/003

一、绪论/003

二、河南吕氏家族之发展/018

三、科举、宦途与家势/099

四、姻亲关系/148

五、宗族组织与互助/200

六、结论/255

新发见史料补遗/289

一、引言/289

二、佚名:《吕氏坟域图前集序》/291

三、吕好问:《坟域图后集序》/293

四、吕用中:《吕氏坟域图志》/300

五、吕大麟:《婺州武义县来苏乡明招山吕氏坟域图志》/308

六、吕大器:《吕大伦圹志》/310

从墓志铭看宋代河南吕氏家族中的妇女/313

一、绪论/313

二、墓志铭所见族中妇女的一般资料/316

三、女子教育与治家/322

四、守节与再嫁/330

五、结语/338

宋代儿童的生活与教育

——评周愚文《宋代儿童的生活与教育》/340

考试制度作为一种社会制度

——从李弘祺《宋代教育散论》中的中国教育史研究谈起/350

一、引言/350

二、社会流动与考试制度/353

三、公正与开放:考试制度的精神/358

四、不可替代:作为社会制度的考试制度/364

五、小结:读书的苦与乐/368

民间信仰篇

沟通古今的萨满

——研究宋代巫觋信仰的几个看法/377

一、引言/377

二、回到当代人的世界/379

三、史、论结合:从断裂的史料上建构“实况”/384

四、立足史料,谨慎变通/390

《清明集》中所见的巫觋信仰问题/395

一、引言/395

二、有关南方巫风巫俗的诉讼判词/397

三、诉讼判词所见南宋中后期南方的巫觋信仰/401

四、小结/424

文明推进中的现实与想象

——宋代岭南的巫觋巫术/427

一、前言/427

二、化外之俗——宋代两广的巫风/433

三、移风易俗——文明向南方推进/445

四、他者的想象——岭南巫俗/458

五、结语/479

妖与灵

——宋代邪神信仰初探/483

一、杀人祭鬼——问题的提出/483

二、妖异坏化——官方话语中的“邪神”/491

三、灵异骇俗——民众的视角与邪神信仰的基础/523

四、结语/558

象征符号的统一与多样性

——《不羁之神》书评/567

参考文献/578

士族篇/578

民间信仰篇/607

后 记/627

增订本后记/633

试读

一、绪论

研究国史者,对“唐宋变革期”一词定不陌生,盖唐宋之际在政治、社会及经济等各方面均发生了显著变化,以内藤湖南及宫崎市定为首的日本学者,遂以此认定宋代乃中国近世期的开端,着力于“唐宋变革期”之研究,形成“京都学派”。其中,在政治社会方面,他们认为魏晋以来的世族政治,于唐中叶以后趋于衰颓,而门阀社会也因唐代的科举取士等措施,使世族的门第特权遭受破坏,终致崩溃,至宋代乃出现与前代迥异的社会结构。

国人方面,自钱穆(1895—1990)先生提出“士人政治”的观念后,学者就以少数著名的士人作为研究宋代政治和社会的对象,而认为世家大族在科举的竞争中旋起旋落,不足深究。孙国栋(1922—2013)先生及陈义彦则透过量化分析及运用社会流动论,不约而同指出唐代门阀世族至北宋已零落净尽,科举制度促使士人政治及平民社会崛兴;而李弘祺师对宋代科举与社会阶级开放之关系,也曾加以探讨。

西方学者研究宋代政治社会的转变,可以柯睿格(Edward A.Kracke Jr.)为鼻祖,他利用俄国社会思想家梭罗金(Pitirim A.Sorokin,1889—1968)的社会流动(Social Mobility)论,考察宋代科举考生的父、祖及曾祖三代的背景及家世,得出之结论是有一半以上的进士之前三代都无人当官,故宋代之社会十分开放,无复隋唐时代门阀贵族社会之况。姜士彬(David G. Johnson)则以赵郡李氏为个案研究,发现唐代显赫极盛的大族赵郡李氏,其家世发展至宋初已没落凋零,从而证明门阀社会之破坏。

综合上论,中、日、美等史家过去均认为门阀贵族社会经历唐末五代大乱后经已崩废,宋代以科举取士,致令士人及平民抬头,社会阶级更趋开放。然而,自二十世纪八十年代开始,部分学者对此论提出异议,其中可以美国学者郝若贝(Robert M. Hartwell)为代表,他透过研究北宋官员的家庭、婚姻及出身方式,指出宋代朝廷仍为数十个大家族所垄断,科举制度并无打破唐代以来世族垄断政权的情况,考试制度并非真正开放,亦无改变社会之阶级结构。郝氏的学生韩明士(Robert P. Hymes)更详细研究宋代江西抚州的精英分子,证明其师之言及批评柯睿格之论。

郝若贝师徒之论引起很大回响,戴仁柱(Richard L. Davis)及李弘祺师等均曾加以批评,伊沛霞(Patricia B. Ebrey)亦有详细的讨论;而贾志扬(John W. Chaffee)则专研宋代科举的社会影响,修正郝氏等论,提出中肯的观点。欧美史学界的激烈讨论,也促令国人重新思考检讨这个问题,陶晋生师首先继接日本学者青山定雄(1903—1983)等对婚姻关系的研究,出北宋大家庭透过婚姻关系,几已形成“新门阀”;而柳立言亦通过研究北宋吴越钱家之婚宦,进一步提出假如我们能证明北宋其他的旧族或新兴名族采用同样的婚姻策略而交错联结,则所谓“士人政治”可能有大部分只算是“新门阀政治”,至于科举制度对促进社会流动的贡献,恐怕也要重新评估。

以上的介绍显示我们对宋代社会及政治的认识仍很不足,宋代是否因科举制度之施行而打破唐代以来的门阀政治及社会,争论很多。不过,部分学者在指出门阀贵族社会在宋代已破坏之时,并无对“门阀社会”一词给予清楚析述,致令所论颇为含糊。个人以为,维持魏晋隋唐门阀制度之一些要素,如九品官人法、庄园制、谱牒学及郡望等在宋代已经崩溃,世族及士人不能再以高门之族望求得一官半职,旧族子弟也不能凭此自贵。因此,若我们再以魏晋隋唐门阀制度之标准去检视宋代的情况,所得的结论自然是宋代并非门阀社会。可是,每一个时代都会有高门大族,只是其性质有异而已,故我们必须对宋代这些所谓的“门阀”给予一个较切实之定义,然后才可以讨论其与社会结构及政治之关系。当然,如果宋代根本不存有累世为官之高门大族,则我们便不须对不存在的东西下定义,但事实并非如此,宋人屡屡把当世之高门冠以“门阀”或“阀阅”之辞,如李宗谔(964—1012)卒,真宗(赵恒,968—1022,997—1022在位)谓宰相曰:“国朝将相家,能以身名自立不坠门阀者,惟李昉、曹彬尔。 ”仁宗(赵祯,1010—1063,1022—1063在位)亦曾“评及本朝文武之家箕裘嗣续阀阅之盛。诸公屈指,若文臣惟韩大参亿之家,武臣惟夏宣徽守赟之家”。可见宋人确曾称部分官僚大族为“门阀”。

“门阀”一语,在魏晋南北朝及隋唐时代均有很严格的内涵 ,但若撇开其于上述时代的特殊定义,则“门阀”一语或可简单解释为:一个家族累代继世有族人为官,并因之成为政治及社会的精英,拥有甚至垄断政治权力及财富、荣誉等。笔者就是用这个定义来讨论宋代的高门大族及社会结构,当然这并不是唯一及权威之定义,学者可各就本身之标准界定“门阀”一语,并以之建立一个“模范”,然后从其标准角度讨论。可以说,笔者希望给“门阀”下一定义,以使与读者达成共识,循同一角度讨论问题,否则便会因定义不同而造成误会。根据这一个定义来衡量宋代的官僚家族,我们可发现宋代确实存在一些累代为官的“门阀”大族,如吕、