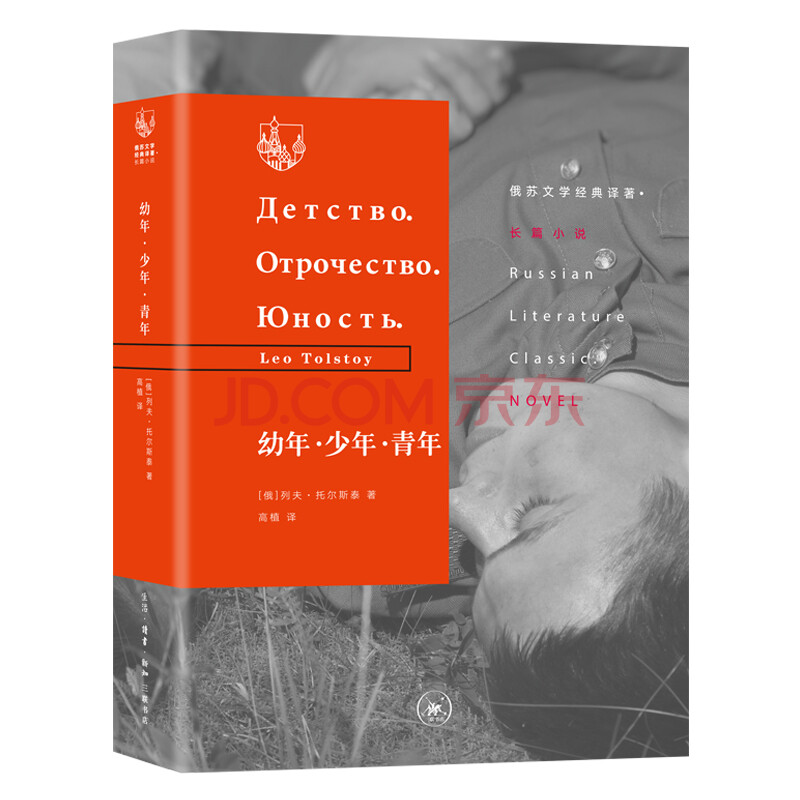

内容简介

本书是托尔斯泰的自传体三部曲,如同一幅19世纪三四十年代俄国风俗画,既有美丽广袤的自然风景,更有贵族地主家庭的生活百态。通过男孩伊尔切恩也夫十余年的成长历程,全书逐步展开形形色色的人际关系,也借由男孩的眼睛对观察、认知和记录社会,层层剖析贵族生活的矛盾与本质,呈现诸多尖锐的时代议题。在艺术上,三部曲忠实于现实生活,语言风格清新明快,质朴而淡雅,心理描写极为出色。

精彩书评

这套丛书选择了1919年至1949年介绍到中国的近五十种著名的俄苏文学作品。1919年是中国历史和文化上的一个重要的分水岭,它对于中国俄苏文学译介同样如此,俄苏文学译介自此进入盛期并日益深刻地影响中国。从某种意义上来说,这套丛书的出版既是对“五四”百年的一种独特纪念,也是对中国俄苏文学译介的一个佳的世纪回眸。

——学者 陈建华

翻译活动从五四新文化运动一开始,一直贯穿到左翼文学运动的始终。……人们从中了解世界文学的历史及其发展,汲取先进思想文化的养料,学习创作的方法,以此推动创作,深化理论,建设中国自己的鲜活的文学。甚至可以说,没有翻译,就没有中国现代文学,也就不会有其辉煌的历史。

这套书汇聚了俄苏文学的名家、脍炙人口的名作、名震遐迩的名译,既有文学欣赏价值,也有历史文献价值。

——学者 王锡荣

目录

译者附记

英译本序

致读者

幼年

第一章 教师卡尔勒?伊发内支

第二章 妈妈

第三章 爸爸

第四章 功课

第五章 癫僧

第六章 打猎的准备

第七章 打猎

第八章 游戏

第九章 类乎初恋的事情

第十章 我父亲是什么样的人

第十一章 书房里与客室里的事情

第十二章 格锐沙

第十三章 娜塔丽亚?萨维施娜

第十四章 离别

第十五章 幼年

第十六章 诗句

第十七章 考尔娜考发公爵夫人

第十八章 伊凡?伊发内支公爵

第十九章 伊文家的人

第二十章 宾客聚集

第二十一章 美最佳舞之前

第二十二章 美最佳舞

第二十三章 美最佳舞之后

第二十四章 在床上

第二十五章 信

第二十六章 在乡间等待着我们的事情

第二十七章 悲伤

第二十八章 最后的悲哀的记忆

少年

第一章 长途旅行

第二章 雷雨

第三章 新见解

第四章 在莫斯科

第五章 我的哥哥

第六章 玛莎

第七章 霰弹

第八章 卡尔勒?伊发内支的身世

第九章 续前

第十章 续前

第十一章 一分

第十二章 小钥匙

第十三章 女奸人

第十四章 暗晦

第十五章 幻想

第十六章 终于无事

第十七章 憎恨

第十八章 女仆房

第十九章 少年

第二十章 佛洛佳

第二十一章 卡清卡与琉宝琦卡

第二十二章 爸爸

第二十三章 祖母

第二十四章 我

第二十五章 佛洛佳的朋友

第二十六章 讨论

第二十七章 友谊的开端

青年

第一章 我认为是青年时代开始的时候

第二章 春天

第三章 幻想

第四章 我的家庭团体

第五章 规条

第六章 忏悔

第七章 僧院之行

第八章 第二次忏悔

第九章 我如何准备考试

第十章 历史考试

第十一章 数学考试

第十二章 拉丁文考试

第十三章 我长大了

第十四章 佛洛佳和杜不考夫所做的事情

第十五章 我受祝贺

第十六章 争吵

第十七章 我准备拜访

第十八章 发拉黑娜家

第十九章 考尔娜考发家

第二十章 伊文家

第二十一章 伊凡?伊发内支公爵

第二十二章 和我的朋友的知心谈话

第二十三章 聂黑流道夫家

第二十四章 爱情

第二十五章 我认识了

第二十六章 我从最有利的方面表现自己

第二十七章 德米特锐

第二十八章 在乡间

第二十九章 我们和姑娘们之间的关系

第三十章 我的事情

第三十一章 COMME IL FAUT

第三十二章 青年

第三十三章 邻居

第三十四章 父亲的婚事

第三十五章 我们如何接受这个消息

第三十六章 大学

第三十七章 爱情事件

第三十八章 社交

第三十九章 酒宴

第四十章 和聂黑流道夫家的人的友谊

第四十一章 和聂黑流道夫的友谊

第四十二章 继母

第四十三章 新同学

第四十四章 &nbs

前言/序言

英译本序

自一八三二年歌德逝世后,在文学史上,托尔斯泰的孤独的崇高是无与伦比的。在一九二八年,对于这个问题——“谁是世界上现存的最伟大的作家”,无论批评家抑或一般读者,都不能有一致的回答。但是从一八九○年到一九一○年,在他的生活的最后二十年间,假如举行普遍的投票,则结果的票数会给托尔斯泰一个支配的多数,超过所有的竞争者。

虽然在血统上、门第上及早年环境上他是纯然俄国的人,他却是和莎士比亚同样特别显然地属于全世界的。文学上的奇事之一,便是一个如此彻底而又彻底的俄国的作家,会夺取并占有千百万外国人的理智与情感。

俄国小说好像德国音乐——是世界上最好的。在其他的差异之外,有两个特点使得俄国文学与英、法、西、意的甚至德国的文学不同。俄国古老;俄国文学,若就其令世界发生兴趣这一点上看来,却是新的。俄国文学与美国文学是孪生子,彼此只在年龄上相似。在十九世纪初年,美国文学起始好像一个学语的、模仿英国父母的婴儿。俄国文学起始好像一个从八个世纪的睡眠中醒过来而能言语的巨人。似乎是世界曾经久已注视这个巨人的睡眠,诧异着在他醒来时他要说些什么。

第二个差异之点是由于在南欧及西欧发生了那么大影响的文艺复兴,并没有影响俄国。俄国文学传统之比较的缺如,这也许是部分的原因。当伟大的俄国人开始写小说时,他们无须对抗压迫的传统。他们仅仅表现人生。

在他的大部分的事业中,托尔斯泰,因为他精神上的内战,是一个不幸福的人。假如有人例证了《保罗达罗马人书》中的第七章,这个人便是托尔斯泰。假如他是较不热情或较不方正,他兴许更接近宁静。

似乎他要我们相信,当他年届五十而接受了基督教的习惯时,他的生活上发生了重大的改变。但是没有人能够阅读他的日记而不看到他始终是同一个人。实际上他的所有的小说都是自传式的,接照一般的意义,这对于人类思想所产生的一切都是正确的,但是托尔斯泰的小说是自传式的,而屠格涅夫的、切霍夫的甚至道斯托也夫斯基的小说却不是的。从《幼年·少年·青年》到《黑暗中的光明》(真正说明他最后逃开家庭的戏剧),托尔斯泰的书都是忏悔式的。这是他的小说似乎那么惊人地忠实于生活的一个原因。他们似乎忠实,因为他们是忠实的。

在他的第一篇小说发表之前,托尔斯泰在他的日记中写过,那妨碍正直道路的三件事情是赌博、情欲、虚荣。他写着:“在一己幸福之外而无其他目标的人是坏人。以他人之称誉为目标的人是弱者。以他人之幸福为目标的人是善人。以上帝为目标的人是伟人!”

一八五二年九月六日,托尔斯泰的第一篇文学作品,仅以首字母署名的《幼年》,发表在俄国的刊物上。他寄这篇原稿给编辑时,仅存着一种微薄的希望——这稿子“可用”。在采用的信来到时,托尔斯泰感觉到了每个尚能记得他的初次投稿尝试的人所有的所了解的那种喜悦。“它使我快乐到愚蠢的程度”——他这么写在日记里。出版人诚意地称赞这个青年的天才,并为他的“简单与真实”所感服。这是不足为奇的,因为这些正是他的后来的作品的基本特质。《少年》出现于一八五四年,《青年》出现于一八五七年。当道斯托也夫斯基在西比利亚得到两册登载着《幼年》与《少年》的刊物时,他被感动了,他写了信问朋友:“这位神秘的L.n.T.是谁呢?”在《少年》与《青年》发表的中间,屠格涅夫写到这位新人:“当这酒酿成时,便有宜于酒神的饮料了。”

《幼年·少年·青年》不是伟着,但即使这就是我们得自作者的一切,我们也会明白这是一个伟人所写的。在生活多于艺术这一点上,它类似他所有的后来的作品。它充满着清晰的观察、照相般的详细。它在结构的美丽上所缺的,在可确证的真实上得到了补偿。我们不是读这本书,而是生活在这本书里。我们共感这个少年的经验,因为虽然他是俄国环境中的俄国人,我们却在内心里感觉到他的行为与思想的真实。在文学上第一次出现了托尔斯泰的那种风格,从某一观点看来,这简直不是一种风格。

托尔斯泰的风格与乔治·麦来迪斯或亨利·詹姆斯的风格的差异,即是玻璃板与染色玻璃的差异。惊人的婚姻与金碗炫示了如此华美、如此复杂、如此机巧的一种风格,我们只能看着他,而不能看透过他。我们是如此羡慕这种风格,以致我们不能总是清晰地看到结构或人物。这种风格是华丽的,但是不透明的。按照这样的意义,托尔斯泰是没有风格的,没有习气的。我们看见人物与故事的进展而不感觉到任何中间物。假若玻璃窗洗得合适,你透过玻璃看着街上的东西,你不知道这窗子是关着还是开着——即是说,你不知道玻璃是不是在那里——所以甚至在读托尔斯泰的这个早年作品时,除了实际上所发生着的事情,我们不感觉到任何东西。

我以为俄国小说的一个优点乃是它的真诚。亨利·詹姆斯说过屠格涅夫的脑子不含有一针尖儿的偏见。现在托尔斯泰的脑子里有很多偏见,这表现在他的谈话和他后来的论文中。但作为一个文艺作家,