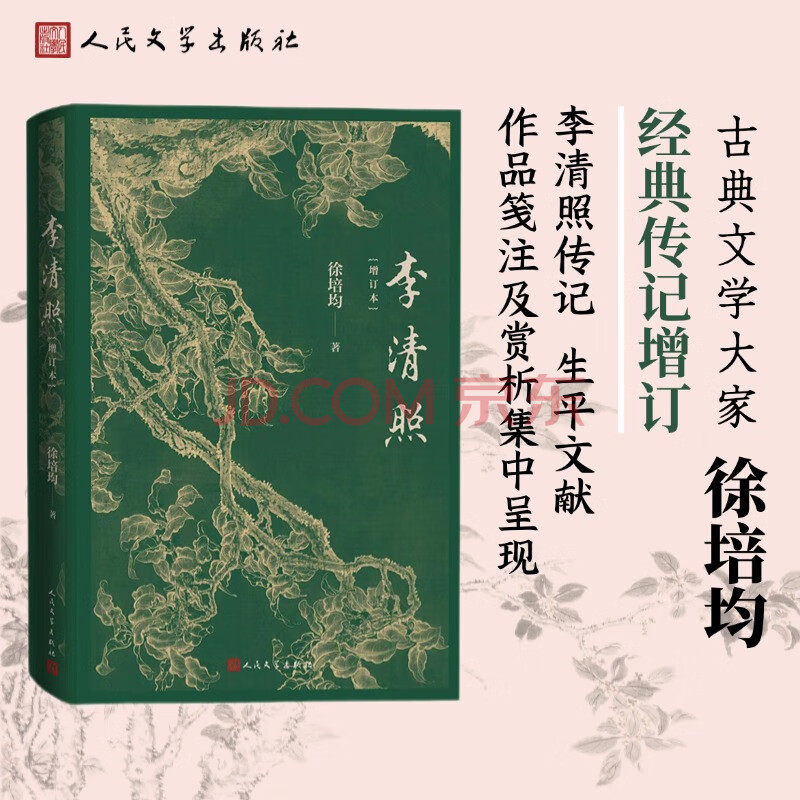

内容简介

★古典文学大家徐培均经典传记增订,真实还原一代词人的非凡人生

l★李清照传记、生平文献、作品笺注及赏析集中呈现!

★以坚韧之心、诗意之笔写尽一代铮铮硬骨、旷世才情

l★典雅装帧唯美呈现,集阅读与收藏价值于一体

《李清照》系国内知名李清照研究专家徐培均先生的代表作。全书以简洁优美的文字、扎实严谨的史料勾勒出了杰出女词人的一生,是李清照传记中的经典版本。此次增订除完善旧稿外,更补充李清照经典诗词笺注及生平史料选辑两大板块,使读者从李清照生平、作品及原始文献资料等方面全面了解、认识这位中国文学史上杰出的文学家。全书精装双封,双色印刷,收录数十幅李清照画像及相关史料彩色插图,集阅读与收藏价值于一体。

试读

生平

一 中国文学史上杰出的女词人

中国是一个诗歌的国度,中华民族有着悠久的文明历史。三千多年古代文学的长河,有如银汉当空,群星灿烂。许多伟大的诗人、作家以他们卓越的才华为祖国的文化宝库创造了无比珍贵的财富,涵咏百代,彪炳千秋。然而,在这漫长的历史画卷里,女作家却寥若晨星,屈指可数。就中,宋代女词人李清照,可以说是最为杰出的一位。她在诗词创作方面的深厚造诣和杰出成就,是中国封建社会妇女聪明才智的一个重要标志。

李清照,自号易安居士,又署易安室,宋朝历城(今山东省济南市)人。据黄盛璋《赵明诚、李清照夫妇年谱》,她生于神宗元丰七年(公元一〇八四年),卒于高宗绍兴二十六年(公元一一五六年)之后,大约活了七十三岁。一生经历表面繁华、危机四伏的北宋末年和动乱不已、偏安江左的南宋初年。从优裕走向苦难的现实生活,酿就了她一颗千回百折的词心。她才调绝伦,著作也相当丰富。《宋史·艺文志》称,有《易安居士文集》七卷,又《易安词》六卷;及至明代,陈第《世善堂藏书目录》也还著录《李易安集》十二卷,可惜今俱不传。现在所能看到的有南宋曾慥所编《乐府雅词》中的《李易安词》二十三首;明末毛晋汲古阁刊出的“诗词杂俎”本《漱玉词》,仅存十七首;晚清王鹏运四印斋刊本《漱玉词》一卷,辑有五十首;近人赵万里的辑本《漱玉词》一卷,共收六十首(其中有十七首作为附录)。中华人民共和国成立后,中华书局上海编辑所编《李清照集》,辑词七十八首(其中存疑三十五首)、诗十五首、文三篇,另有《打马图经》暨赋、序若干篇。人民文学出版社印行的王学初《李清照集校注》,是比较详备的一个集子,对李清照遗留下来的词、诗、文,几已搜罗殆尽。当然,这些远不是李清照当年著作的全豹,但足以说明她是一位多才多艺、成就极高的作家。

李清照作为封建时代的一位女性,竟能取得如此成就,确实难能可贵。她所处的那个社会,二程理学正在盛行,一重重封建礼教,宛如层层蚕茧束缚着妇女的自由,禁锢着她们的个性和创造精神。但李清照却敢于冲破传统观念的束缚,拿起笔来抒写胸中的欢乐和痛苦,表达自己的愿望与理想;敢于提出自己的文艺见解,以《词论》评述前辈作家的长短得失。她在词作中表现的感情,是那么直率、真挚、深厚而又浓烈。她的艺术技巧又是那么的高超,形成了一种独特的风格。李清照的出现,好似冰天雪地里一树寒梅,尽管霜欺雪压,还是疏影横斜,暗香浮动,赢得许多人的赞赏。与她同时代的王灼看了她的作品,说她“才力华赡,逼近前辈,在士大夫中已不多得。若本朝妇人,当推文采第一”。朱熹读了李清照的词作,也极口称赞,说:“本朝妇人能文,只有李易安与魏夫人。”魏夫人即魏玩,是徽宗朝宰相曾布的妻子,曾慥《乐府雅词》中收有她的作品;但魏词风格缠绵绮丽,远远不如易安词风的刻挚深沉。至于易安后期作品深邃感人的艺术境界,魏夫人更是望尘莫及了。

李清照的词,不但在宋代女词人中首屈一指,就是同当时许多著名男性作家的词作相比,也毫不逊色。明代杨慎说她:“宋人中填词,李易安亦称冠绝。使在衣冠,当与秦七(观)、黄九(庭坚)争雄,不独雄于闺阁也。”清代李调元说,易安“词无一首不工,其炼处可夺梦窗(吴文英)之席,其丽处直参片玉(周邦彦)之班。盖不徒俯视巾帼,直欲压倒须眉”。这里,评论家们从李词的风格气调着眼,以精当的语言,称许了李清照在词作方面的成就,肯定了她在宋代词坛上的地位。清代王士禛则进一步从宋词的流派进行概括:“仆谓婉约以易安为宗,豪放惟幼安(辛弃疾)称首。皆吾济南人,难乎为继矣!”他明白地指出李清照属于婉约一派,并且位居这一流派的宗师,后人难以企及。这一结论,基本上获得后世的公认。

出身于封建时代缙绅之家的李清照,没有受到她的阶级地位和时代影响,没有按照封建礼教成为男子的附庸,没有成为饱食终日、无所用心的贵族妇人;相反,她在诗词创作方面突破了时代和地位所加于她的某些局限,表现出卓越的才华,终于成为流芳百世的女作家。郑振铎先生说:“李清照是宋代最伟大的一位女诗人,也是中国文学史上最伟大的一位女诗人。”中国文学史上能有这样一位杰出的女性,是每一个中国人的骄傲。

作品

《醉花阴》(薄雾浓云愁永昼)

薄雾浓云愁永昼,瑞脑销金兽。佳节又重阳,玉 枕纱厨,半夜凉初透。东篱把酒黄昏后,有暗香盈袖。莫道不销魂,帘卷西风,人比黄花瘦。

李清照词,前人评价极高。清代李调元在《雨村词话》中说:“易安在宋诸媛中,自卓然一家,不在秦七、黄九之下。词无一首不工,其炼处可夺梦窗(吴文英)之席,其丽处直参片玉(周邦彦)之班。盖不徒俯视巾帼,直欲压倒须眉。”说起“压倒须眉”,这里面还有一个故事。

相传元人伊世珍《琅嬛记》曾经记载:“易安以重阳《醉花阴》词函致明诚。明诚叹赏,自愧弗逮,务欲胜之,一切谢客,忘食忘寝者三日夜,得五十阕,杂易安作,以示友人陆德夫。德夫玩之再三,曰:‘只三句绝佳。’明诚诘之。答曰:‘莫道不销魂,帘卷西风,人比黄花瘦。’正易安作也。”明诚,姓赵,字德甫,徽宗朝宰相赵挺之之子。他与李清照结婚后,志同道合,伉俪情深。婚后数年,屏居青州乡里,每饭罢,坐归来堂上,犹烹茶赌书,相与角胜负(见《金石录后序》)。《琅嬛记》一书,可能是伪作;但根据李清照好胜的性格,在填词方面较量才华,应该是可靠的。然赵明诚虽欲胜之,却未达到目的;相反,他的妻子李清照,倒是用这首《醉花阴》,压倒了这位须眉男子。数百年来,词坛上一直传为佳话。

陆德夫说:“只三句绝佳。”颇有眼力。然而若是全篇不好,也衬托不出这最后三句。细玩此词,乃写重阳节日之离愁,其中共有三个层次:第一是写白天,即“薄雾浓云愁永昼,瑞脑销金兽”;第二是写黄昏,即“东篱把酒黄昏后,有暗香盈袖”;第三是写夜间,即“玉枕纱厨,半夜凉初透”。可是词人并未按照时间的自然顺序进行叙写,而是先写白天,次写夜间,最后写黄昏。这样的结构,看起来也很合理、完整,毫不费力而达到自然浑成的妙境。然而细细探究,却觉得词人是颇费经营、匠心独运的。为什么?因为按照时间顺序来写,势必将黄昏放在中间,而东篱把酒、以菊拟人的情景则无法充分描写,如此则“三句绝佳”绝不会迸出。而将夜间置于最后,不管怎样描写,也跳不出古诗词中常常出现的孤灯独伴、长夜难眠的老框框。即使词人天分特高,做出一些突破,要达到这三句的水平也是不易的。由此可见,词人在谋篇布局时充分注意到以最佳的段落抒发最佳的感情,因此产生了最佳的词句。

古人论诗,谓有诗眼;论词,也有词眼。刘熙载在《艺概·词曲概》中说:“词眼二字,见陆辅之《词旨》。其实辅之所谓眼者,仍不过某字工、某句警耳。余谓眼乃神光所聚,故有通体之眼,有数句之眼。前前后后,无不待眼光照映。若舍章法而专求字句,纵争奇竞巧,岂能开阖变化,一动万随耶?”求之此词,我以为“佳节又重阳”,便是词眼。这一句不仅照映全篇,而且在结构上也起了障眼法的作用,故可称通体之眼。如前所说,上半阕从白天一下子跳到夜间,而将黄昏移置下阕,中间造成一个空当。词家一般称之为“空中荡漾”或“空际转身”。“佳节”一句即起了空际转身的作用。有了这一句,词中内容马上由白天跳跃到夜间,神不知,鬼不觉,读后觉得自然而又合理。同时,有了这一句,全篇即浑然一体,时间、背景不须交代而了如指掌。此句还妙在一个“又”字。从这个“又”字上可以看出她与赵明诚的分别时间已经很长,至少说在前一年的重阳,赵明诚即负笈出游,到了今年重阳,他依然没有回家。故词人用一“又”字,表达了时间之长,忆念之深。古代重阳,是人们阖家团聚的日子,也是思念亲人的日子。唐代王维有一首著名的诗《九月九日忆山东兄弟》,说:“独在异乡为异客,每逢佳节倍思亲。”因此,每逢此日,旅客思家,闺人念远。秦观《满庭芳》云:“洞房人静,斜月照徘徊。又是重阳近也,几处处,砧杵声催。”也是写重阳,也加了一个“又”字,在感情的抒发上很有力度。李清照的“佳节又重阳”,可谓异曲而同工。她这个“又”字,非常准确地反映了分离之久、离愁之深。

现在我们回过来谈词的第一点。“薄雾浓云愁永昼”(按汲古阁未刻词本“云”作“氛”),永昼就是漫长的白天。“佳节又重阳”的“又”字,是言相别经年,时间的跨度至少为一年;这里的“永”字是说白天时间之长,范围在一日之内。“又”字与“永”字相互呼应,相互映衬,说明她与明诚别后,年也长,日也长,真有度日如年之感。在“愁永昼”之上着以“薄雾浓云”,是写天气,也用以烘托词人的情绪。九月重阳,按照自然规律,本该是秋高气爽、日暖风和。可是这一天却是薄雾浓云笼罩大地,它给人以闭塞沉闷之感。对于和丈夫一别经年的深闺少妇来说,怎么能不感到愁绪纷繁呢?“瑞脑”一句,写室内环境。瑞脑,即龙脑香,今称冰片。金兽,即铜香炉,其形似兽。龙脑香在兽形铜香炉内,吐着不绝如缕的氤氲,既像白天一样缓慢,也像愁绪一般悠长。这环境是够幽静的,也够令人烦恼的。可是瑞脑香消,离愁犹在,正如词人在《菩萨蛮》中所说:“沉水卧时烧,香消酒未消。”这里不妨依此拟两句:“瑞脑卧时烧,香消愁未消。”以瑞脑之香烟状环境,喻愁绪,可谓情景交融,饶有余味。

词中第二点是写夜间。“玉枕纱厨,半夜凉初透”,写孤栖独宿、夜长无寐的况味。玉枕,磁枕的美称;纱厨,谓纱帐,因常用绿色薄纱,又称碧纱厨。玉枕纱厨,本是室内华丽的设施,昔日赵明诚在时,当系同栖共宿,生活上多么温馨!可是此刻词人却斜攲玉枕,独守纱厨,凄凉情味,可想而知。“半夜凉初透”一句,真实地反映了深秋九月的夜凉气候,也恰切地透露了词人“罗衾不耐五更寒”的内心感受。它是对上句“玉枕纱厨”文意的补足,也是词人感情的进一步深化。语言浅近自然,而个中含义却分外深长。像这种私生活的苦闷,一般士大夫是不易着笔的。作为一个封建时代缙绅之家的女子,竟能肆意落笔,大胆地揭示内心奥秘,写出了真正的人的感情,这比那些装模作样、无病呻吟的作品,自然要高明得多,也感人得多。无怪乎受到王灼的批评(参见《碧鸡漫志》卷二)。

词中第三点是写黄昏。黄昏时刻,光线暗淡,景象迷离,最易惹人愁绪。李白《菩萨蛮》云:“暝色入高楼,有人楼上愁。”陆游《卜算子·咏梅》云:“已是黄昏独自愁,更着风和雨。”都写此种情绪。这里词人把最佳的抒情时刻放在最后,“安排肠断到黄昏”,必然要尽情地抒写一番。“东篱把酒”,简单地说就是饮酒赏菊。东篱语本陶渊明《饮酒》诗:“采菊东篱下,悠然见南山。”后世多作菊圃的代称。李清照婚后曾住过汴京。据孟元老《东京梦华录》卷八云:“九月重阳,都下赏菊,有数种……无处无之。酒家皆以菊花缚成洞户。都人多出郊外登高。”李清照爱好游赏,往昔与赵明诚在京,当然会一起饮酒,一起赏菊,一起登高。可是今日却一个人端起酒杯赏菊。难道她果真有此雅兴?不,她是在重现往日的生活,以期引起回忆,排遣愁怀。可是愁怀能够排遣吗?“有暗香盈袖”,在赏菊之时,惹来阵阵幽香。《古诗十九首》云:“馨香盈怀袖,路远莫致之。”作为一个从小受到古典诗词熏陶的词人,她自然会想起这两句诗,因而也自然会想到她的丈夫。明诚身在远方,纵有满袖馨香,盈把黄菊,又怎能送到他的身边?感情酝酿至此处,于是不可遏止地发出“莫道不销魂”一声意味深长的咏叹,又从而带出以下两个警动千古的名句。

在这结尾三句中,“人比黄花瘦”最为精警。清人沈祥龙说:“词之用字,务在精择:腐者、哑者、笨者、弱者、粗俗者、生硬者、词中所未经见者,皆不可用;而协韵字尤宜留意。古人名句,末字必新隽响亮,如‘人比黄花瘦’之‘瘦’字,‘红杏枝头春意闹’之‘闹’字皆是。”(《论词随笔》)可见李清照这个“瘦”字用得新隽响亮,笔意老到,很鲜明地烘托了词人的自我形象。词人从前一个重阳,换到又一个重阳,白天是焚香枯坐,黄昏后对酒赏菊,镇日间愁绪萦怀,离情满腹,她怎能不腰围骤减、形容憔悴呢。一个“瘦”字既突现了她的外貌,也揭示了她的内心。所谓入木三分者是也。“瘦”本来为病态,通常是不美的,然而词人却把它写得很美,原因何在?第一是因为以黄花为喻。黄花即菊花,语本《礼记·月令》:“鞠(菊)有黄花。”清人毛先舒说:“语情则‘红雨飞愁’,‘黄花比瘦’,可称雅畅。”(《诗辩坻》卷四)可是也有人说:“结句亦从(秦观《如梦令》)‘人与绿杨俱瘦’脱出,但语言较工妙耳。”(许昂霄《词综偶评》)这并不是语言是否工妙的问题,而是比喻是否恰切的问题。绿杨如烟,何瘦之有?惟有黄花,形象虽瘦而风姿秀美,故以之喻人,显得雅畅协调。第二是因为设置了一个优美的环境。“帘卷西风”,一望而知,词人是坐在帘儿底下,西风乍起,帘儿微掀,露出词人消瘦的面容,恰与门外的黄花相互映照。这个镜头恍如特写镜头一般,怎能不美?第三是前面用“莫道不销魂”一句加以提挈,先声夺人,引起读者充分注意,及至帘卷人现,印象便很深刻。因此明人茅暎评曰:“(世人)但知传诵结语,不知妙处全在‘莫道不销魂’。”(《词的》卷一)

总之,这结尾三句是一个整体,不可分割。同前面所铺叙的白昼无聊、夜半凄清以及对酒赏菊,又是前后呼应、密合无间的。我们读着这首词,觉得它不是一般的咏节序,而是苦心孤诣,独辟佳境,自抒深情。读后不能不为之一唱三叹!