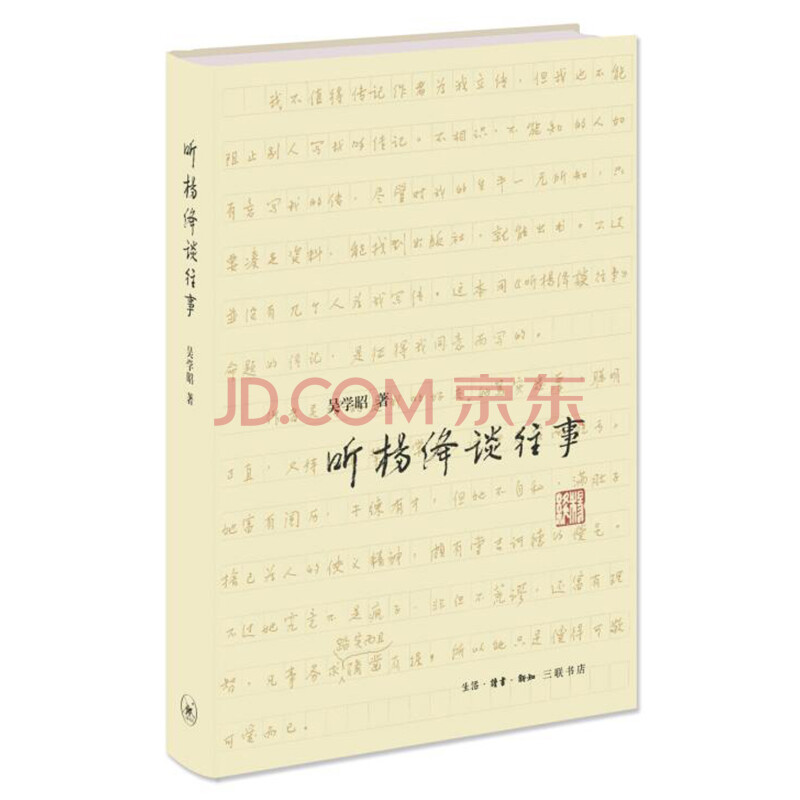

内容简介

全书30万言,兼以图片若干,记叙了杨绛从幼年到98岁的生活,其中的主线是她与钱锺书相识、相知、相爱和互相扶持的故事、是女儿钱瑗成长的故事;不仅再现了钱锺书、杨绛两位先生很多作品诞生时的历史场景与深层契机,更是对中国读书人深邃厚重的人情、正直清朗的操守以及一个时代的知识分子生活状态、生存空间的具体描述。作者认为:对待历史,不回避,不粉饰,因为杨绛的“往事”并不只是个人的生命,而是历史的环节。杨绛先生亲自为本书作序,并题写了书名。

《听杨绛谈往事》实际上相当于一本杨绛先生的自述。书中记录了自杨先生出生至九十八岁的经历,在大量杨先生口述的一手资料基础上,加入作者自己的所见所闻及搜集的材料,史料翔实且具有高度的准确性,叙述清晰生动,与杨先生的语言风格非常近似。书稿完成后,杨先生题签并作序。“序”中明确说明:经传主本人认定的传记只此一本。书中并插有珍贵的照片,其中有从未发表过的钱、杨一家不同时期的图片。《听杨绛谈往事》不是对一个家庭私生活的津津乐道,而是对中国读书人深邃厚重的人情及正直清朗的操持的推崇和对一个时代的知识分子的生活状态、生存空间的关注。

精彩书评

征得我同意而写的传记,只此一篇。

——杨绛

目录

序(杨绛)

1北京女孩

2阿季回南

3启明小鬼

4振华女生

5东吴高材生

6清华借读生到研究生

7留学牛津

8在巴黎

9振华分校校长

10酷哉此别离

11上得厅堂,下得厨房

12妻子·情人·朋友

13重返母校清华

14我是一个零

15体味人性

16我仍是一个零

17最贤的妻,最才的女

18剩了我一个

19“逃——逃——逃——”

后记

试读

儿子和儿媳即将远行,钱基博老夫子在两人出发前夕,将一份锺书的“命书”郑重其事地交给阿季。命书称:父猪母鼠,妻小一岁,命中注定。又说命里没有儿子。末尾说:“六旬又八载,一去料不返,夕阳西下数已终。”根据这个说法,锺书寿命的最高限度是六十八岁。

杨先生心想,可能老夫子实诚,被算命的三言两语把自己和老伴的生肖属相等等全给套了去。至于钱先生,对此根本不感兴趣,他向来不记自己的出生年月日。1979年春,在美国为《围城》英文版译者审阅其所作《后记》,说钱先生生于1911年,他就没看出错来。关于那份“命书”,锺书只模糊记得算命的说他最多活六十八岁。1978那年钱先生刚巧六十八岁,他问杨先生:“我哪年死?”杨先生哄他:“还有几年。”他也不深究,就过去了。待过几年,钱先生已忘记这事。

阿季和锺书拜别钱老夫子夫妇,就由无锡乘火车至上海,在上海逗留几天。阿季住在三姐家,锺书住别处,各有应酬饯别活动,十分忙碌。阿季回启明女校参加校友会,校长礼姆姆要为她介绍同船赴欧的意大利公使,托他照顾,但后来知道不是同船。阿季带了三姐的女儿肇瑜同去,叶崇范小姐看见“瑜头”,便过来跟阿季招呼:“闰康的女儿吗?”阿季笑笑点头。叶小姐穿的旗袍衬裙,开叉处不露腿,有细褶子的半透明白绸,和阿季好友燕华所穿一个式样,所以阿季也一眼认出了叶小姐,觉得她是个大家风度的女人。

阿季和锺书是1935年8月13日乘P&O公司的邮轮离开上海远航的,那天阿季的三姐闰康送行,只送到岸边。锺书的师友温源宁、邵洵美等来码头送行,坐小船直把他们送上邮轮。

由于当时任中英庚款董事会董事的叶恭绰规定,庚款学生出国留学不得携眷同行;阿季以自费生身份出国,凭教育部发给的留学证书办签证、买船票。她的留学护照上的身份是杨季康小姐。阿季登上轮船,和另两位女伴同舱,与锺书同船而不同舱。这艘邮轮载有许多同届留英学生,大家都知道锺书和阿季是新婚蜜月。

邮轮自上海港南行,在香港遇上台风,阿季小时乘过从天津到上海的海船,锺书从未乘过海船。遇飓风,别人早已躲避,他们贪看风浪,还留在甲板上,后来风大得站不住了,又加暴雨如注,两人手牵着手跌跌撞撞逃离甲板回舱,晕得两天未能进食,肚皮和后背贴在一起了。船进港后,两人上岸,饿得要命。恰逢星期日,带的十先令钞票,无处兑换,香港人不懂英

前言/序言

我不值得传记作者为我立传,但我也不能阻止别人写我的传记。不相识、不相知的人如有意写我的传,尽管对我的生平一无所知,只要凑足资料,能找到出版社,就能出书。不过,并没有几个人为我写传。这本用“听杨绛谈往事”命题的传记,是征得我同意而写的。