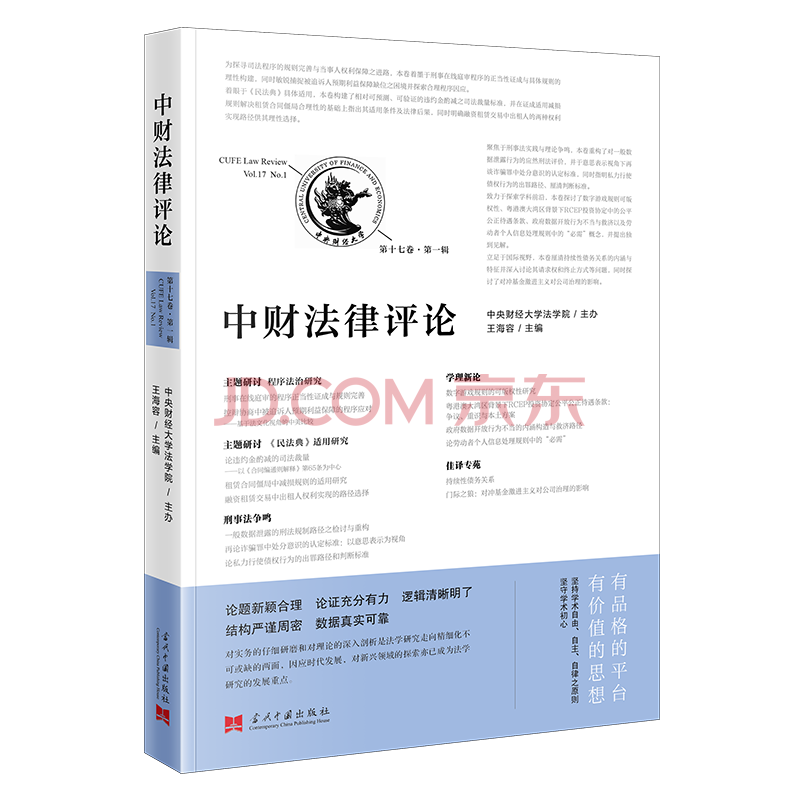

内容简介

《中财法律评论》是由中央财经大学法学院主办、当代中国出版社公开出的法学学术连续出版物,由全日制学生自主负责文章的编辑和审校。自2008年创办以来连续出版,至今已出版17卷,其品质的连续性在国内同类著作中名列前茅。作者群体除国内外主流法学院校的研究生,更有优秀中青年学者、法官等实务工作者。

《中财法律评论》坚持学术自由、自主、自律之原则,坚守学术初心,致力为作者开放“有品格的平台”,为读者输送“有价值的思想”。

《中财法律评论》旨在打造优秀的学生自办学术著作,不断提升自身的学术品格和学术影响力,现面向广大法学研究者和法律从业者征集稿件。

目录

主题研讨:程序法治研究

刑事在线庭审的程序正当性证成与规则完善

控辩协商中被追诉人预期利益保障的程序应对——基于法文化视角的中美比较

主题研讨:《民法典》适用研究

论违约金酌减的司法裁量——以《合同编通则解释》第65条为中心

租赁合同僵局中减损规则的适用研究

融资租赁交易中出租人权利实现的路径选择

刑事法争鸣

一般数据泄露的刑法规制路径之检讨与重构

再论诈骗罪中处分意识的认定标准:以意思表示为视角

论私力行使债权行为的出罪路径和判断标准

学理新论

数字游戏规则的可版权性研究

粤港澳大湾区背景下RCEP投资协定公平公正待遇条款:争议、重识与本土方案

政府数据开放行为不当的内涵构造与救济路径

论劳动者个人信息处理规则中的“必需”

2024年国家级优秀大学生创新训练项目课题组

佳译专苑

持续性债务关系

门际之狼:对冲基金激进主义对公司治理的影响

试读

控辩协商中被追诉人预期利益保障的程序应对

——基于法文化视角的中美比较

现代司法制度在某个特定国家的出现往往不是偶然的,而是为迎合社会需求所作出的必然选择。无论这种制度的实践效果如何,其存在本身就是该国各方利益博弈和妥协后呈现出的样态。虽然任何国家的法律制度都是该国以国情和文化背景为依托作出的自主选择,但在司法制度的酝酿和形成过程中,决策者总是不可避免地参照域外类似的制度安排,在比较中总结经验、开阔思路。因而,通过比较研究,挖掘出制度背后的形成运作逻辑和深层理念,对于重新审视实践问题中的内在因由显得尤为重要。我国的认罪认罚从宽制度即是这种兼具域外印记与中国特色的基本制度,自2018年正式被纳入《刑事诉讼法》后,就一直成为学界和实务部门关注的焦点。值得讨论的是,与中国刑事诉讼固有的国家追诉主义理念相比,认罪认罚从宽制度以提高诉讼效率为最高目标,嵌入了合作式司法的元素,似乎与美国辩诉交易制度有异曲同工之妙。但需要澄清的是,我国的认罪认罚从宽制度并非外来制度的重新包装,也绝非美国辩诉交易的简单移植。有学者指出,美国的辩诉交易是美国司法不良运作之下的产物,蕴含着一系列系统性风险,类似于“西装上的补丁”。不过,这项制度也并非完全土生土长,不可理解为自首、坦白等情节的延伸。质言之,认罪认罚从宽制度既承继了中国传统法治文化中的慎刑慎罚、情罪允协、调纷息讼的印迹,又借鉴了英美对抗制司法中的协商允诺、快速审判的合理因素。尽管中国的刑事立法中并没有只言片语承认控辩双方的“协商”,而是在法条文本的用词中以“具结书”代替“协议书”,以“量刑建议”取代“量刑协议”,力求与辩诉交易划清界限,但在司法实践中却处处体现着“控辩协商”的痕迹。

在认罪认罚从宽制度持续发展适用的当下,量刑建议俨然成为这一制度运转的核心机制。回顾量刑建议的发展脉络可以发现,21世纪初期,随着司法体制改革的发展以及“相对独立的量刑程序”的提出,检察机关的量刑建议在量刑体制改革中受到了部分地方法院的青睐此时的量刑建议与检察机关的求刑权相伴而生,对法院仅起到参考作用。然而,由于有审判监督功能的加持,部分检察机关要求法院在判决书中载明公诉方的求刑意见,并对是否采纳予以阐述说明。直到认罪认罚从宽制度的试点和正式入法,检察机关量刑建议权的性质功能发生了嬗变,从控方的单方意志性过渡到了控辩合意的体现,获取了对法院量刑裁判实质上的制约作用。这一重大的性质转变,从本质上来说,是公诉制约审判的观念向激励控辩协商、尽快推进审判效率提高的理念靠拢之表现。现行的《刑事诉讼法》明确规定,除特殊情况外,在认罪认罚案件中,审判方对检方提出的量刑建议“一般应当采纳”。这即是在规范设定上以宣示性的态度为控方的量刑建议权保驾护航,为检察机关在双方对量刑主导权的夺取之争上提供了正当性依据。立法上一边有意无意地暗示审判方尊重控辩合意后形成的量刑建议,一边又以“一般应当”这种暧昧不明的词汇来彰显法院依然具有最终决定权。法条文本中模棱两可的态度最终导致了实践中控审冲突的扩大化,而这种冲突的状态便从以往的暗自角力到当下地走上银屏,引发学界热议的“余某交通肇事案”则是冲突白热化的最好体现。其实,这种冲突的出现侧面反映了量刑请求权拘束裁判权的背反逻辑,使得量刑裁量的权力实质上由检察机关行使,而案件的处理结果由法庭审理后呈现改为量刑具结时便有定论。这不仅僭越了法院专属定罪量刑权的固有原则,而且背离了当下司法责任制的大环境下对法官错案终身追责的既定规范。以此为线索,可进一步考虑的是,这种由检察机关主导的认罪激励机制,是适用于英美法中对抗制的诉讼模式。在对抗制的辐射之下,控辩双方平等武装,均拥有着议价的资本与能力。但从历史渊源观之,我国缺乏控辩平等对抗的诉讼传统,而以国家追诉、职权主义为基本立场,认罪认罚案件的辩护作用微弱更加加剧了这种固有的协商性缺陷。

根据已有的资料和研究统计,从整个国家的大数据来看,自2020年以来,认罪认罚从宽制度的适用率高达85%,检察机关提出的量刑建议采纳率约为95%。由此观之,大多数法院在司法裁判之中还是对检辩双方合意形成的结果表示尊重。然而,法院基于各种理由拒绝接受量刑建议,甚至有意无意地忽略量刑建议并径行裁判的例子也时有发生。有学者借助小包公法律实证分析平台并结合人工统计,筛选出517个一审判决书样本,对2019—2021年认罪认罚从宽案件量刑建议的变更情况做了基于判决书的实证考察。结果显示,法院对量刑建议从轻变更占47%,从重变更占46%,未在判决书中体现变更方向的占7%。那么,既然量刑建议中承载了控辩双方协商后的合意,这种合意是否能够被变更?被追诉人通过放弃对公权力的抵抗这一筹码来换取从宽处理的契机,先前检察机关代表公权力作出的量刑建议则带有司法允诺的意味。若是得不到法院的最终承认与采纳,并被不利变更,会让被告人感觉议价协商时的期待落空,后悔自己当初认罪认罚的行为。