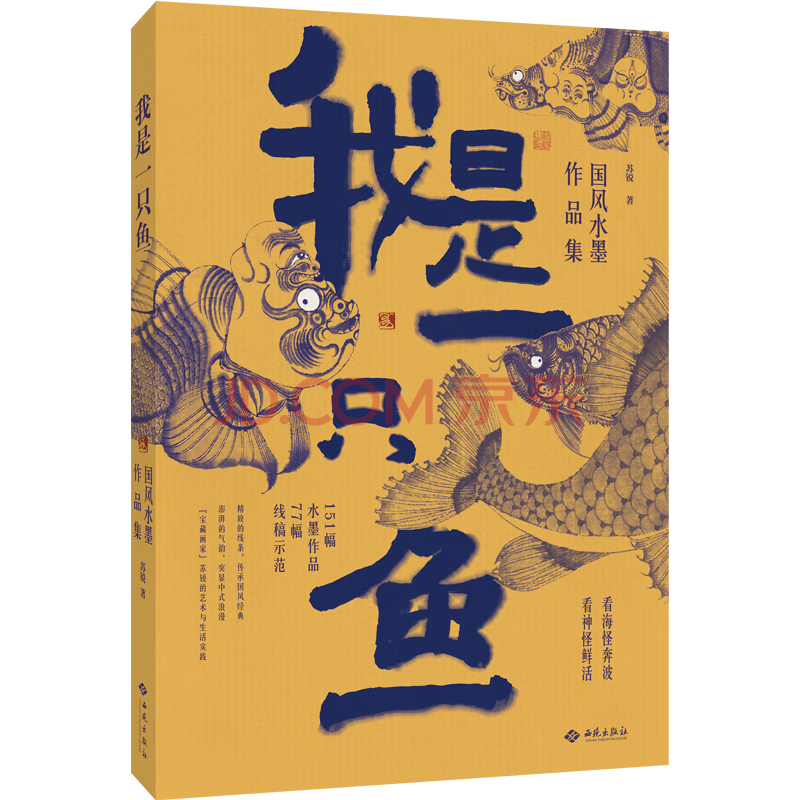

内容简介

151幅水墨作品,77幅线稿示范,描绘了海怪和神怪两个群体不同的精神状态,它们有的愤怒,有的张狂,有的威风,有的木讷,有的诡异,有的拘谨……恰似我们在繁忙都市中的身影。

近万字长文,深度剖析创作思维和技法及背后故事。

一场艺术与生活的对话,不管是浮游于大海,还是穿梭于人海,希望我们都可以游刃有余。

目录

壹 我是一只鱼

贰 十二生肖守护神

叁 美猴王

肆 搜神记

伍 消夏图册

试读

绘画对于我来说就是一部记录自己成长经历的心灵笔记,这部笔记是散文随笔式的,灵感来源于周遭环境的变化、真假新闻或旧闻的叙述、朋友的相遇或亲人的离去,这些都是大多数人要面对的一些问题。

情感的触动是创作的前提,至于为什么要这样画或应该怎样表达,实际上我考虑得不多。大多数的创作其实都是在笔墨与纸绢相互接触时,依靠平日掌握的技术和经验进行一些具有纵肆性质的实验。

这自然要与绘画时的心境相一致,往俗了说就是要顺着自己不拧巴,往雅了说就是要追求“平中寓奇,险中求胜”。总之,就是有意识地制造一些矛盾,再在视觉上进行调和以达到抒发个人心境与观者互动的目的。

画鱼始于我到苏州工作和生活,这里是一座河巷交织的氤氲水城。最初,我给自己的定位只是寄居,以外来者的角度来熟悉和了解这座古城。

在大尺幅工笔重彩画创作之余,画鱼对我来说是一种轻松的消遣,因为它不必那么正襟危坐,可以游、可以躺、可以逆,甚至可以飞。我将这些鱼的面孔多赋予人格,这样可以更加灵动,更加贴切。

记得年少时临摹过南宋李唐的《濠梁秋水图》,这幅画作取材于《庄子·秋水》,表现的是庄子和惠子论辩的场景,使我很早接触到“子非鱼,安知鱼之乐?”与“子非我,安知我不知鱼之乐?”这种层层玄机和狡黠的论题。那时给我的印象是如果自己是一只鱼,会有什么样的体会呢?后来,又看到了清代聂璜绘制的《海错图》,其中记录了几百种海洋生物,真假混杂、妙趣横生。

我自幼生长于滨海之城,海洋中的怪鱼异蟹自是见过不少,于是萌发了自己也绘制一系列以鱼类为主要题材作品的想法。当然,这绝不是鱼类写生,主要是通过自己的一套造型手段加上想象力来完成,鱼只是这个绘画实验的载体。我也采用了聂璜真假参半的办法,更加着力于每条鱼的夸张和趣味,以拟人化的方式来安排布局,使幅幅相异,出乎意料。

宋代宋祁在《益部方物略记·石鳖鱼赞》中记载:“鲰鳞幺质,本不登俎,以味见,虽细犹捕。”于是,我最初给自己这套作品取的主题便是“鲰鳞图册”,就是小杂鱼的意思。

画小杂鱼源自于我的小人物心态,这一系列的小杂鱼其实也是在描述当代社会环境中不同的个人。古怪而又赋予了人类表情神态的鱼、鳖、虾、蟹,正是当下生活中庸庸碌碌的我们,有的发怒、有的自嘲、有的威风、有的呆木、有的诡异、有的奋发、有的舒爽、有的沉郁,正如街巷中或徜徉或奔碌的我们。在每条鱼的造型上我是非常用心的,努力做到仔细剖析内心状态,借助于鱼来表达在当下迅捷变化的社会环境下,人的各种不同的反应。

个性化的造型方法源自多年来我对各传统艺术门类的学习。当然,传统是个大概念,不仅仅是纸绢绘画这一部分,壁画、雕刻、民间美术等都给予我很多的营养。

我个人偏爱北宋之前的绘画与雕刻,宋是一道分界线,在这之前的作品大多是浑厚质朴的,是更具夸张与想象力的。宋代以后的绘画与雕刻基本走向写实,变得更加精致和世俗化。宋代时,“道冠儒履释袈裟”三种文化思想融合成熟,完全本土化,在绘画上,反映的题材范围从庙堂走向士民,人物画与雕刻的一大特点是造型观念走向写实。

带有规范性质的绘画理论逐步确立,经济贸易有了极高水平的发展,程朱理学的规范,家具与建筑模式与前唐有了很大的区别。“成教化,助人伦”的壁画、屏障画已不是主流,经济的富裕与文化的普及使人们更加喜欢那些反映生活中小情趣的“风俗画”,出现了大量以鱼藻、鸟兽、花卉为题材的小景画,以及《清明上河图》《货郎图》《村医图》等作品。

我对造型语言的研习更注重以宋上溯到魏晋南北朝,南北朝这一时期的特征是“政治混乱,思想矛盾复杂”,却也是历史上思想最为解放的时期之一,也是南北民族大融合使现代汉人血统变得极其复杂的时期之一,还可以找出好多个“之一”,就不再赘述,总之,就是一个“乱”字。

现在留给我们的不仅仅是北朝的碑或是南朝的帖,还有思想上的激辩,颠覆旧有传统规范的艺术家的普遍心理,就如当代艺术家一样,各自在思考着艺术应该怎么去开创或延续。

我们的作品都在潜移默化地受着时代的影响,没有什么绝对的规范。我创作以鱼为主题的作品也是对当下生活环境的迅捷变化所引起的一系列思考的反映。

在信息化、智能化的今天,我们的观念极其丰富与多元,却也产生了极大的焦虑与茫然。这个时代是艺术创作最好的时代,每个人都可以自由地寻找适合自己的表现手段。然而,个性化的语言也是最难以把握的,有的人终其一生的探索也未曾提炼出,有的人轻易获得却再也难于跳出它的藩篱。这也是绘画工作者都明了的创新与突破以及再次超越自我的老话题。

巨量的信息同时也带来了不知所措、踌躇于前路的走向与自我的茫然。然而,外部信息改变的主要是环境而不是内心,看一看百年前的知识分子写的信札笔记,就会发现除了穿衣戴帽以外,内心的思考与焦虑和我们