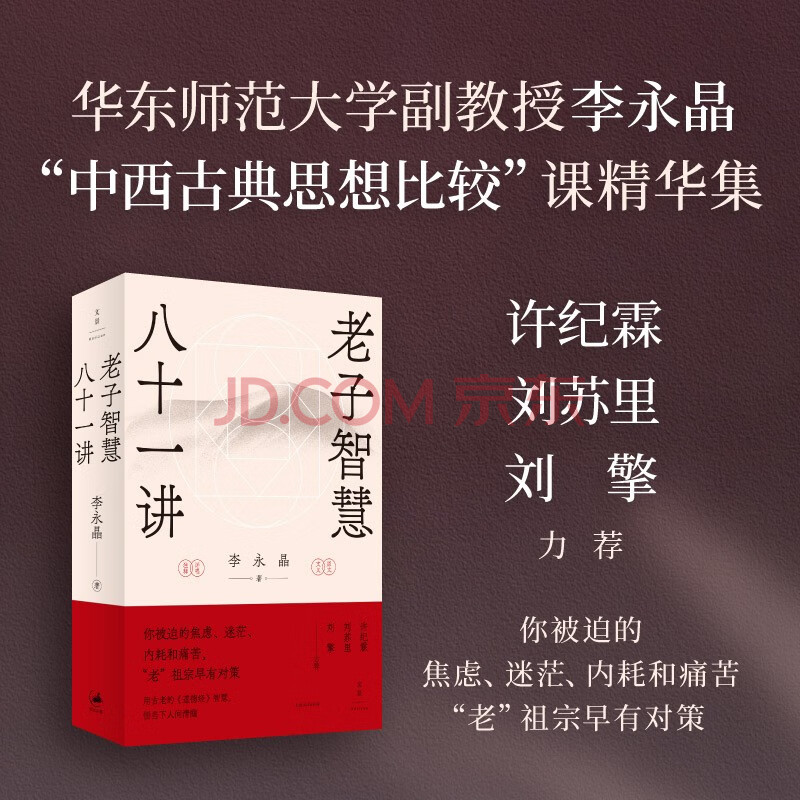

内容简介

本书通解《老子》八十一章的全部内容,是为当代人量身定制的老子思想入门读本。

全书通过比对权威版本,复原最接近老子思想本义的《老子》原文,从先秦典籍的原始风貌中参悟真正的老子思想;全面吸收古今中外大家的研究成果阐释经典,将孔孟老庄和叔本华、黑格尔等西方哲人对照解读,融会东方智慧和西方思维,揭示古文背后的深刻道理和丰富内涵,理解伟大思想家在面临相同问题之时不谋而合的应对逻辑,尤其是老子思想穿越时空、普遍适用的伟大特性。本书重视将古典文本纳入现代人的认知框架和人生困境,为读者提供解决现代生活焦虑、迷茫、内耗和痛苦的启示,以摆脱情绪困扰。

试读

一

本章老子教人要适可而止,懂得知足,懂得“满招损,谦受益,时乃天道”(《尚书 · 虞夏书 · 大禹谟》)的古训。本章句句皆是格言,我们只需反复诵读其中“金玉满堂,莫之能守;富贵而骄,自遗其咎”一句,或许已善莫大焉。其实,我们在吟诵中会将格言的精神内化,进而会对自己的生活方式和生命状态产生潜移默化的影响。从这个角度说,时时拿出《老子》文本读上几句,不必思考其中的道理和缘由,就足以做到开卷有益。这其实是伟大的古典文本独有的精神力量。

对于吟诵格言与人行事方式之间的关联,我们可以见诸先贤的行事:“南容三复白圭,孔子以其兄之子妻之。”(《论语 · 先进》)孔子的弟子南容一天之内多次吟诵“白圭之玷,尚可磨也;斯言之玷,不可为也”(《诗经 · 大雅 · 抑》)这一句诗。诗的大意是说,白玉上的污点还可以磨去,言辞上的污点就不好办了,也就是告诫人要谨言慎行。南容反复吟诵,孔子据此就判断出了他的人格和志向,于是将自己的侄女嫁给了他。在孔子看来,一个人对于一些行事上的金科玉律若能欢喜奉行,就会避免人生道路上的障碍和歧途。

我们在读本章时要时时吟诵“金玉满堂”这一句,因为财富和地位是凡俗的人们理解最为深刻的两种日常事物,人们见到金银珠宝总会两眼放光,所谓“小人喻于利”(《论语 · 里仁》)是也。财富本质上是满足欲望的中介物,追逐财富就是追逐欲望的满足,这在一定的范围内本来无可厚非,然而问题就在于人的欲望没有止境。但老子并没有这么说,而是做了一个重要的转折:“金玉满堂,莫之能守。”—你地位升得再高,财富积累再多,不是到头来一场空,而是最初你就守不住它们,因为它们从本质上说属于这个世界自身,而并不属于肉体生命必然有限的“你”。守,就只能成为人见人笑的“守财奴”。这就回到了主题:不求自满,要在适当的时候停下来,因为人自身无非是天地间一过客而已,所谓“一向年光有限身”(晏殊《浣溪沙》)是也;所谓“人生犹似西山日,富贵终如草上霜”(李叔同)是也。《庄子 · 知北游》篇言:“人生天地之间,若白驹之过郤,忽然而已。”意思是说,人生不满百,就像骏马飞驰过缝隙一般,一晃而过而已。“眼看他起朱楼,眼看他宴宾客,眼看他楼塌了。”—清代戏曲家孔尚任(1648—1718)在《牡丹亭》中的这一句著名唱词,人皆知他唱的历史,但不知他又是在唱这种如云烟般的人生。

如果说老子从终极的角度说出了“金玉满堂”的启示意义,孔子对于世人挂怀的富贵与贫贱,则在一定的约束条件下给出了肯定的回答;比如,“富与贵是人之所欲也,不以其道得之,不处也;贫与贱是人之所恶也,不以其道得之,不去也”(《论语 · 里仁》);“饭疏食饮水,曲肱而枕之,乐亦在其中矣。不义而富且贵于我如浮云”(《论语 · 述而》)。—富贵如果不以“道”得之,如果富贵属于“不义”,那么富贵本质上就如同那天上的浮云,是与自己无关的存在。但反过来说,追寻富贵又是“人之所欲”,是人正常欲望的一部分;若符合道与义,孔子并不否定这样的人生追求。

符合道义,就是不要持续追求满足自己的欲望,而是要迷途知返,顺其自然,以无心的方式对待外界事物。人的欲求虽然形式上五花八门,但本质上就是欲望自身的单一的属性,无穷无尽;当欲望得到了满足时,它会给人的大脑提供一种快乐的信号,以激励这个有机体继续为满足它而工作;而一旦这个工作达不到它的要求时,人就会感受到痛苦。因此,唯有依靠理智的干预,停止欲望永无休止的自我运行,才能终止这个盲目的生命冲动。本章所言的“富贵”,正是凡夫俗子最难过的一关:在世俗生活中,富贵不仅仅代表着财富和地位,更是权势的代表,而权势又有着让人性变得卑微乃至堕落的腐蚀性力量。

正因此,人类历史上那些为人们所赞颂的伟大政治家,诸如春秋时代的范蠡、西汉初年的张良、近代美国的华盛顿(1732—1799)等人,都做到了“功遂身退”。世人赞颂他们,是因为他们看清楚了世界的真相,实现了对自身欲望的克服。

二

满招损,谦受益;这一条看似普通的格言,实则关乎我们心灵的真相。在快乐和痛苦之间,或者说在二者之外,心灵还有一个众所周知的状态:无聊。叔本华对此有极高明的描摹:

从愿望到满足又到新的愿望这一不停的过程,如果辗转快,就叫做幸福,慢,就叫做痛苦;如果陷于停顿,那就表现为可怕的,使生命僵化的空虚无聊,表现为没有一定的对象,模糊无力的想望,表现为致命的苦闷。—根据这一切,意志在有认识把它照亮的时候,总能知道它现在欲求什么,在这儿欲求什么;但绝不知道它根本欲求什么。每一个别活动都有一个目的,而整个的总欲求却没有目的。(《作为意志和表象的

前言/序言

前言

老子:一位穿越时空的旅人

一

从此刻开始,我们将跟随老子一起,穿越历史的时空,重新探访华夏心灵世界的原风景。那么,老子是一位怎样的人?他是《老子》这部古典著作的作者吗?现代的学者们对此聚讼纷纭。关于老子其人及著作的记载,当以太史公司马迁(约前145—约前86)在《史记·老子韩非列传》中的相关叙述为最早,所以,我们首先就沿着太史公绘制的路线图,开启我们的探索之旅吧。

首先,根据太史公的描述,老子姓李,名耳,字聃,因而又称“老聃”。老子出生于“苦县”,当时属于古楚国,位于今日的河南省。老子曾经出任“周守藏室之史”,这个“守藏史”又称“柱下史”,相当于掌管周王朝图书馆的史官。太史公特别记载说,青年时代的孔子(前551—前479)曾经到周王朝王都,向老子请教“礼”的问题。临别时,老子告诫孔子要去掉“骄气与多欲,态色与淫志”,即要去掉虚骄的神气、过多的欲望以及由此而来的神情和志向,因为它们“皆无益于子之身”。孔子回去后,曾在弟子面前感叹道:“吾今日见老子,其犹龙邪!”孔子将老子比作“神龙”,这就是老子被称为“犹龙”的由来。

太史公又记载说,老子在周王都居住许久后,看到王朝日渐衰败,就选择了离开。据传,当老子乘青牛走到函谷关时,关令尹喜“预占见紫云西迈,知有圣人当度”,所以见到老子后便强求“为我著书”,老子于是留下五千余言,这就是《老子》一书成书广为流传的缘由;尹喜也由此与老子并列,成为道家思想的代表人物。老子西出函谷关后,“莫知其所终”,堪称神龙见首不见尾,为后世道教徒将其神化留下了绝好的余白。紧接着以上描述,太史公又记载说,与孔子同时代的一位叫“老莱子”的楚国人,也曾“著书十五篇,言道家之用”;另外还有一位晚于孔子一个多世纪的周朝太史儋,有人认为他可能是老子。太史公留下的如上史料非常珍贵,这里将原文抄录如下,供各位读者参考:

老子者,楚苦县厉乡曲仁里人也,姓李氏,名耳,字聃,周守藏室之史也。

孔子适周,将问礼于老子。老子曰:“子所言者,其人与骨皆已朽矣,独其言在耳。且君子得其时则驾,不得其时则蓬累而行。吾闻之,良贾深藏若虚,君子盛德容貌若愚。去子之骄气与多欲,态色与淫志,是皆无益于子之身。吾所以告子,若是而已。”孔子去,谓弟子曰:“鸟,吾知其能飞;鱼,吾知其能游;兽,吾知其能走。走者可以为罔,游者可以为纶,飞者可以为矰。至于龙,吾不能知其乘风云而上天。吾今日见老子,其犹龙邪!”

老子修道德,其学以自隐无名为务。居周久之,见周之衰,乃遂去。至关,关令尹喜曰:“子将隐矣,强为我著书。”于是老子乃著书上下篇,言道德之意五千余言而去,莫知其所终。

或曰:老莱子亦楚人也,著书十五篇,言道家之用,与孔子同时云。盖老子百有六十余岁,或言二百余岁,以其修道而养寿也。自孔子死之后百二十九年,而史记周太史儋见秦献公曰:“始秦与周合,合五百岁而离,离七十岁而霸王者出焉。”或曰儋即老子,或曰非也,世莫知其然否。老子,隐君子也。

这里全文抄录太史公的叙事,其实还有一层目的。20世纪以来,华夏世界出现了一股强劲的疑古之风,许多先秦古籍都被贴上了后人“伪作”的标签。保持怀疑精神以求真,这是理性昌明的表现,值得称许;然而,如果没有确实证据而随意推翻旧说,就难免为“证伪”而做牵强附会的解释。我们仔细看上述材料就会发现,太史公正是出于历史学家严谨的阙疑意图,同时记载了另外两种说法。反过来说,如果没有新的证据出现,按照太史公的意思,我们当认为老子就是李耳,亦即老聃。

另外,《史记·孔子世家》篇记载,孔子离开时,老子有赠言曰:“吾闻富贵者送人以财,仁人者送人以言。吾不能富贵,窃仁人之号,送子以言,曰:聪明深察而近于死者,好议人者也。博辩广大危其身者,发人之恶者也。为人子者毋以有己,为人臣者毋以有己。”孔子问礼于老子的事迹,《庄子》《吕氏春秋》《礼记》等古籍中也有相关记录。由此亦可见太史公再次认可了孔子见老子一事。

现代考据学者虽广泛检索古籍,但所能证明的事实,鲜少有超出太史公的记载。比如,有学者指出,周秦时代的人们但言“老聃”而不言“李耳”,而老、李二字古音极相近乃至相同,春秋时代尚无“李”姓,所以老子本来就姓老,李为后来出现的借字。这是对老子名“李耳”说的怀疑。又有学者考证说,“老莱子”在文字上或应写作“老李子”,因为在先秦时代,莱、李是同一个字,也只是在发音上略有差异。这条证据支持老子为“李”姓。这些考证虽说证据有限,目的亦各不相同,但综合看来,孔子“问礼于老子”中的老子就是老聃;而“自孔子死后百二十九年”出现的“太史儋”,今日的学者普遍认为不是老子。

我们现在可以得出结论了:老子即老聃,大概出生于公元前600年前后,主要生活于公元前6世纪的东周王都,相当于孔