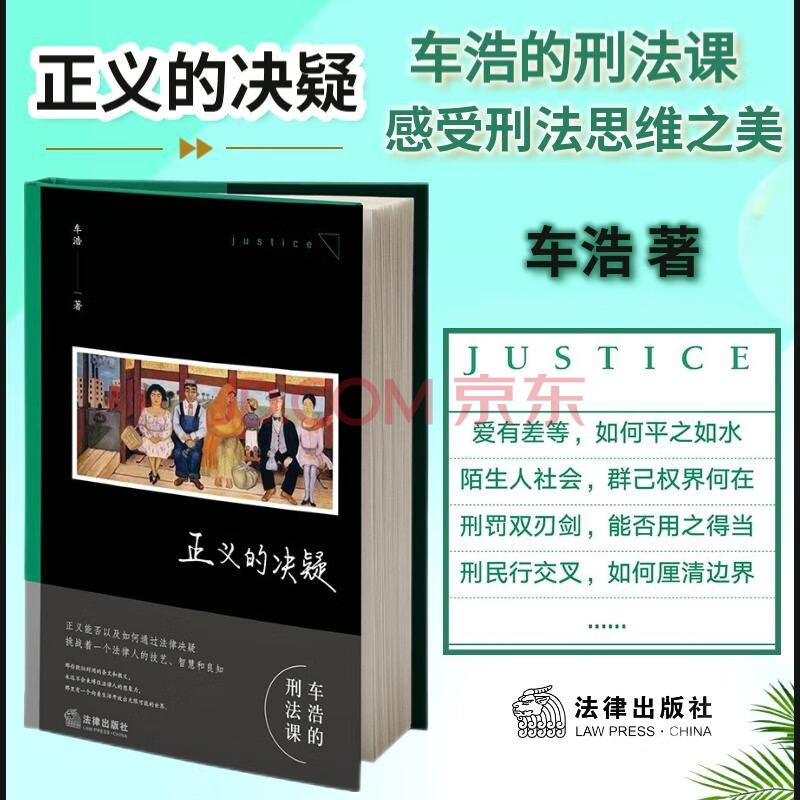

内容简介

本书为车浩教授的随笔集,通过一个个小故事的法理辨析,展示刑法思维之美。本书不是研究如何制定良法,而是探索如何善用法律,才能不让正义的期待落空。书中的每一个故事,都提出了关于正义的疑问,但答案并没有盘旋于理念天穹的抽象思辨,要寻找它们,需要俯身进入到平凡的生活和具体的条文。貌似中性无感、平凡枯燥的法条文字,法的智慧藏身其中。

车浩老师文笔犀利又富人文情怀,逻辑严密而脑洞大开,其文字处处闪耀思辨之美,阅读体验极好又给人深刻启迪。

目录

一 爱有差等,如何平之如水

1.对父母“见死不救”,构成杀人罪吗?

生育繁衍的不息,不是一种受制于造物主的不得不的现象,而是因为其本身具有延续社会和种族的功能。而婚姻家庭,正是保障生育功能顺利实现的最有效的制度。在这个意义上,家庭的核心功能不是性,也不是爱,而是生育。

家庭成员相互救助的保证人义务,是生育功能正常运转的必要条件。作为整个中国式家庭结构的一部分,成年子女对老年父母的保证人地位,同样是家庭的生育功能能够正常运转的一个重要条件。

2.袖手旁观虐童行为,老师是不是共犯?

每一位从事幼教工作的老师,对于所看护的儿童,都具有刑法上的保证人地位。他们不仅自己不能去伤害儿童,而且要保证儿童不受到他人伤害。一言以蔽之,施虐者有罪,知情不举者,与施虐者同罪。

从效果上来看,老师之间的相互监督,可能比那个冰冷的摄像头更加有效。更重要的是,这足以回应人们的正义直觉,完整地揭示出幼儿园这种特殊社会机构运行的应有形态,真正激发起幼师对自己职业的深刻理解、热爱和敬畏。

3.情人勒索分手费,刑法管不管?

同居生活形成了一种不受民法保护但有事实基础的“感情债”,它在刑法上可以成为排除非法占有目的的理由。即使没有权利基础,只要事实层面上存在债务,就不构成财产犯罪,这将一直以来困扰学界的刑民关系的面纱,彻底性地掀开重要的一角。

为法秩序不认可的关系或事务去“定价”,背离了司法机关作为法秩序守护者的角色定位。这不是司法机关应当做出判断的领域,而是司法机关应该回避的雷区。

4.对可同情的复仇者,能否“刀下留人”?

在“君子报仇,十年不晚”的场合,犯罪行为与被害人过错之间,隔了较长的时空,为克服冲动、轻率、不理智的人性弱点提供了可能性,法秩序期待公民冷静选择使用合乎规范的方式,而非私力复仇去回应被害人的过错。

民意汹涌,直奔最高人民法院而来。杀或不杀,已经不仅仅是个人的生死问题,而是在追问司法者,对于已经被符号化的乡村恶政、暴力拆迁以及官民之争到底持何种立场。

二、陌生人社会,群己权界何在

5.试衣间里的性行为,是否违法?

既然性是人性的一种本能,又是种族繁衍的必经手段,它为什么被“光天化日”所排斥,而只能在黑暗中进行?为什么,在公共场所的性行为,不能被接受为是那场所秩序的一部分,而要被认定为是“对秩序的扰乱”?

题目背后,拷问的是每个法律人的人生经历、阅读体验以及内心确信。它们如同脑海深处的潺潺流水,推动着我们的思维之舟,也滋润着每一个法律解释和适用的技术动作,让法教义学的工作,并不像表面上看起来那么枯燥干涸。

6.正当防卫,是拳击比赛还是抗击侵略?

在司法实践中,那种认为遭遇反击的侵害人一旦逃跑或倒地后,侵害即告结束,防卫就必须停止的观点,是把犯罪现场想象成了拳击比赛。但如果过早裁定侵害停止,要求防卫人放弃防卫,侵害人却再度发动侵害,此时,法律能赶到现场吹哨喊停吗?

刑法上的正当防卫条款,特别是无限防卫权,它应当提供的,不是一个人主动进入赛场之后,面对竞技对手时的比赛规则,而是一个人被动卷入战场之后,面对侵略者时的战争规则。

7.不作为的网络平台,能否主张“技术中立”?

一个中立行为可能在某些场合创造了风险,但它在日常生活中又被社会秩序允许和接纳,那么,这个行为风险的实现,究竟是要归责给行为人,还是要作为社会存续和进步所必付的代价,而由这个社会自己消化呢?

人们乐于分享的,绝不仅仅是淫秽视频。应当被解禁的,也不仅仅是欲望和版权,还有信息和思想。分享的通道越顺畅,边界就越有被打破的可能。人类社会就是这么走过来的,也还将这样走下去。

8.常年上访,离寻衅滋事罪有多远?

水能载舟亦能覆舟。治水之道在于疏通而非封堵。通过定罪解决信访问题,是用刑法强行封堵疏通管道。较轻的后果,是反而增加信访动因,形成恶性循环。严重的后果,是逼涨不满情绪,积蓄决堤风险,以短期维稳的方式,埋下长期紊乱的种子。

寻衅滋事罪,是用来打流氓的,而不是用来耍流氓的。司法者脑海中应当先有一个为构成要件所包含的典型的“流氓”形象。只有实施该构成要件行为的人符合这一典型形象,才能将其入罪。

三、刑罚双刃剑,能否用之得当

9.人贩子一律死刑,有利于保护儿童吗?

法律到底怎样规定,才能最好地保护我们的孩子,而不是最直白地表达我们的愤怒?在“天下无拐”仍然是一个美好愿望的情况下,让已经陷入困境的被拐孩子尽可能受最少伤害,其意义与减少拐卖案件数量一样重要。

面对一个能够根据法律激励来选择行为的理性犯罪人,制定更严密、合理、有差异性和区别度的“刑罚价目表”,才能争取到有利于保护对象的最大