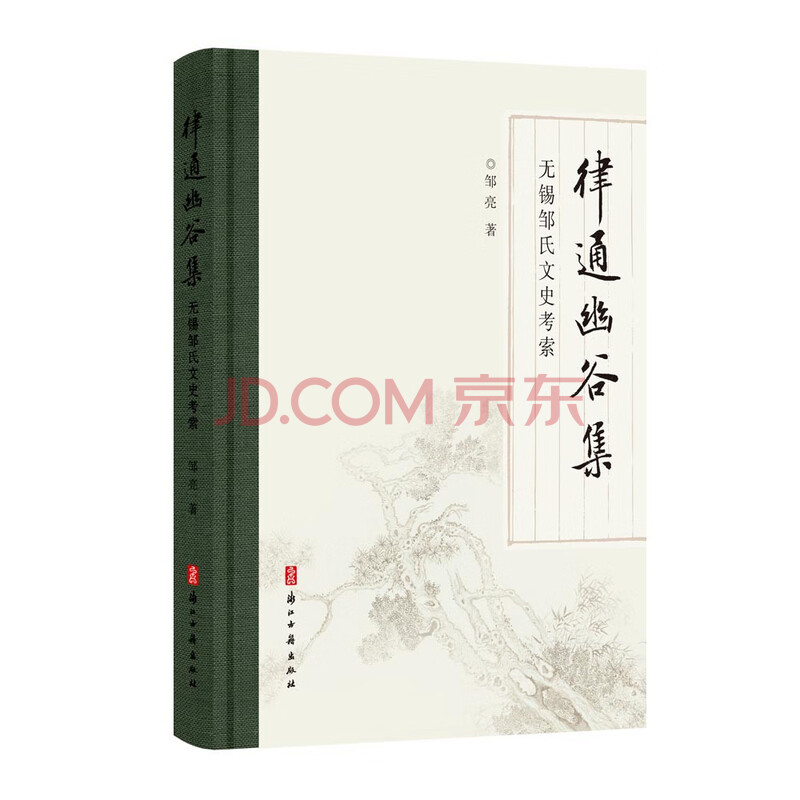

内容简介

本书是系统考释无锡邹氏家族历代先祖生平事迹、迁徙脉络和家风传承的学术著作。自唐宋以来,无锡邹氏科甲鼎盛、簪缨不绝、代有名人,如邹实、邹浩、邹柄、邹迪光、邹一桂等,可谓江南世家大族代表。作为邹氏后裔,作者怀着考索家族史的兴趣,爬梳钩沉史料,寻访踏勘遗迹,将寻根之情倾注笔端,结集成书。

全书共收录考证邹氏家族历史的专题文章11篇,依托古籍数据库文献资源和出土实物,从祖坟地、祖居地、前六世名讳等关键问题入手,系统梳理无锡邹氏家族的“史前史”,甄别、考释、去伪存真,厘清误读的细节,揭开历史疑案;书中还勾稽出诸多此前未经发覆的家族文献,如宋代邹氏父子书法碑刻、常熟翁氏与无锡邹氏的血缘关系等;附录4篇文章,其中3篇怀念逝世的亲人,1篇考证妻族余杭汪氏世系——均为家族史重要史料。

寻根溯源是人之本性,也是一种情怀。本书稽考详赡、感情真挚,承先泽而启后人。

目录

序(肖瑞峰)

邹氏钱塘支祖坟考 001

邹氏家乘与“钱塘宿松”018

邹氏钱塘支前六世补遗 037

邹氏天台支源流考068

天台守邹析考088

邹氏父子与黄庭坚的交游106

常熟翁氏与无锡邹氏血缘关系考述 132

常熟出土二方明代邹氏墓志铭释读. 160

常熟子游巷邹氏与小山邹氏世票系同考177

常熟洞泾桥邹氏家族碑刻系列考194

宋代邹氏先祖诗训及后代精神220

附录239

我的爷爷241

记忆中253

我的父亲261

余杭白泥山汪氏家族世系277

前言/序言

《律通幽谷集》序

肖瑞峰

当邹亮兄电告我,其所著《律通幽谷集》即将付梓时,我是颇有几分惊讶的——也许说是“惊喜”更为恰当。几年前,他曾将《邹氏钱塘支祖坟考 》一文发给我,态度很诚恳地请我为之把关。忝为古代文学研究领域的从业人员,我难以推辞,却心存疑惑,因为我知道本科受教于华东师大中文系的邹亮兄和他众多后来成为文坛大佬的同窗一样,是对现当代文学情有独钟的,他在硕士阶段也专攻现当代文学,入职后又因编辑出版汪曾祺、梁晓声、苏童、叶兆言等人的“系列小说”而蜚声当代文学界,怎么突然一脚跨入古代文献学畛域,来故纸堆中骋其才思呢?听其细述原委,竟是出于近年日趋浓烈的“寻根”意念的驱动,想梳理邹氏家族的来龙去脉,厘清其这棵根深叶茂的参天大树上迄犹幽昧不明的枝节。于是他利用业余时间“寻坠绪之茫茫,独旁搜而远绍”,勾稽得诸多此前未经发覆的家族文献,然后加以甄别、考释、去伪存真、刮垢磨光,或沿波探源,或因枝振叶,这便结撰出这篇初试牛刀的考证文字。我第一时间拜读了它,深深折服于邹亮兄“寻根”的执着以及本科阶段奠定的文献学的扎实根基。却原来他早已具备从事文献学研究的潜力,只是因为工作性质一直没到得到释放的机会而已。我向来推崇程千帆先生对古代文学研究方法的倡导:“文艺学与文献学相结合”,也重视在两者的交汇处着力,但比较偏重于文艺学,而于文献学鲜有创获。不过,基本的门径与法度还是熟悉的。所以,在不胜钦佩的同时,我也不揣浅陋地提出了一些商榷意见供他参考。不久,该文就发表于《寻根》2017年第2期,尽管不可能产生轰动效应,却反响甚佳。为“著书都为稻粱谋”的时风所染,此后我碌碌于笔耕,很少询问邹亮“寻根”的进展情况。因此,当我骤然听到他说,几年间已撰写、发表了十多篇为家族“正本清源”的考证文章,正拟结集出版时,我且惊且喜是非常自然的。

这些考证文章既涉及辽阔的时空(从时间维度说,由唐宋迄于近代;从空间维度说,横亘江浙两省),又高度聚焦:无一例外,都是对其先祖有所阙失的谱系、行踪、事迹的细致而又精当的考索,将此前不为世人所知或所知不多的逸事第一次予以披示,完成了对邹氏家族史的补罅苴漏。我觉得,没有必要从文献学的角度评说邹亮兄成功跨界的学术素养,最令我自愧不如的是,他沉潜于浩瀚书海之中不懈追寻祖先遗迹的恒心与毅力。这不是仅凭对家族的深厚感情就能毕其功的,也不是只靠“天生我材”的禀赋和出类拔萃的学养就能奏其效的。更需要的是琐屑日常中的锲而不舍、锱铢累积之功。作为在出版界享有盛誉的资深专家,邹亮兄目前依然担任浙江出版联合集团出版业务部主任,成日案牍劳形、孜孜矻矻。可以想见,这些言必有据的考证文字,都是他焚膏继晷、常与青灯黄卷为伴的结果。今日浙江正实施“宋韵文化传世工程”,两度仕杭的苏轼被我视为宋韵文化的样本。他曾描画唐代浙江乡贤孟郊说:“有如黄河鱼,出膏以自煮”。这或许多少带有一个天才诗人对苦吟者的调侃。但移用来形容邹亮兄写作过程中的状态,我以为倒是合适的。同时,我还想到,哲学的三大终极问题中,包含“从哪里来”“到哪里去”。从某种意义上说,邹亮兄对家族史中诸多疑点进行持之有恒的探求,既是一次精神上的寻根之旅,又何尝不是一种实践层面的哲学叩问?

我与邹亮兄的交往始于上世纪九十年代。蒙他与李庆西兄不弃,邀我担任《大学语文新读本》的主编之一,与马原、南帆同列。此后我们经常互致拳拳。2013年起,我开始尝试高校题材小说创作,以笔名“晓风”在《人民文学》《中国作家》《当代》《十月》《钟山》《江南》等期刊发表了数十篇中篇小说,先后结集为《弦歌》《儒风》《静水》(合为“大学三部曲”)。而慨然承接出版者正是时任浙江文艺出版社总编辑的邹亮兄。没有他的青眼相向,或许我不会一鼓作气贸然进军长篇小说领域,后续由作家出版社推出《回归》《湖山之间》等作品。这两年,我曾在许多场合自称“学林老将,文坛新兵”,在这个新兵的成长道路上,邹亮兄是功不可没的推手之一。唯其如此,当他瞩我为其新著《律通幽谷集》作序时,我虽然自惭资望不侔,却未便固辞。于是勉力草缀以上感想。

佛头着粪,邹亮兄幸勿罪也!

&n