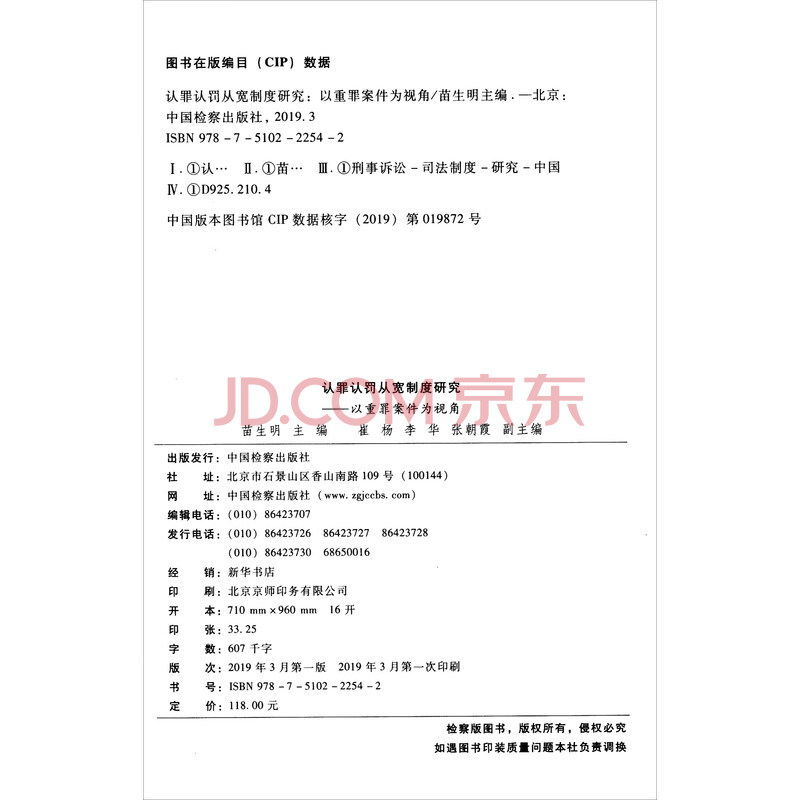

内容简介

《认罪认罚从宽制度研究:以重罪案件为视角》有以下特点:一是系统性。注重发挥协同创新理念的优势,不就事论事,不拘泥于部门利益,坚持从整体和长远对重罪案件适用认罪认罚从宽进行全面系统地研究。二是多向性。

《认罪认罚从宽制度研究:以重罪案件为视角》的主要作者结合自身的工作经验共同对重罪案件认罪认罚从宽的理论与实践问题进行深入研究,研究的视角具有多向性。三是实用性。注重突出研究成果的实际运用,全书内容有理论阐释、有实证研究、有具体案例、有问题梳理、有原因分析、有对策建议,具有很强的操作性,相关经验可学习、可借鉴、可复制。四是及时性。在当前立法与司法改革的背景下,及时将试点经验进行有针对性的提炼和总结,突出重罪案件适用认罪认罚从宽时亟待解决的问题,为进一步完善认罪认罚从宽制度提供智知贡献是《认罪认罚从宽制度研究:以重罪案件为视角》的主要目标。

目录

第一章 重罪案件与轻罪案件适用认罪认罚从宽制度之比较

一、重罪案件适用认罪认罚从宽制度的基本理论与实践问题

二、轻罪案件适用认罪认罚从宽制度的理论与实践

三、重罪案件与轻罪案件适用认罪认罚从宽制度比较

四、中德认罪认罚从宽制度比较

五、我国认罪认罚从宽制度与美国辩诉交易制度比较

六、我国认罪认罚从宽制度与日本刑事协商制度比较

第二章 重罪案件认罪认罚从宽幅度和衡量标准的确定

一、认罪认罚案件从宽处理的实体法依据

二、认罪认罚从宽程序中的量刑建议存在的问题

三、认罪认罚从宽制度中的量刑建议精准化

四、认罪认罚从宽制度中量刑建议的阈值

五、被告人认罪认罚的标准

六、认罪认罚从宽制度试点中的风险及其控制

七、认罪认罚从宽制度试点的基层实践与反思

八、认罪认罚从宽制度试点实务问题

九、重罪案件适用认罪认罚从宽的实体问题

十、重罪案件认罪认罚从宽中“从宽”与“从简”的把握

十一、认罪认罚从宽制度在证券期货犯罪中的适用

第三章 重罪案件适用认罪认罚从宽制度的程序问题

一、重罪案件认罪认罚从宽制度在检察环节的适用

二、认罪认罚从宽制度在刑事诉讼法适用中的完善

三、重罪案件认罪认罚从宽制度的价值和适用

四、重罪案件适用认罪认罚从宽的争议问题

五、重刑案件适用认罪认罚从宽制度困境的现实成因

六、重罪案件适用认罪认罚从宽制度的流程

七、构建重罪案件认罪认罚程序的关键问题

八、重罪案件认罪认罚制度的供给侧结构性改革

九、重罪案件认罪认罚从宽制度的现实障碍

十、认罪认罚从宽制度的补强与完善

十一、重罪案件认罪认罚从宽制度适用重点

十二、分州市院适用认罪认罚从宽制度的难点和路径

十三、认罪认罚案件简略式审查起诉机制的构建

十四、认罪认罚从宽制度的功利分析与完善路径

十五、认罪认罚从宽制度的实践风险及其规制

十六、认罪认罚从宽在职务犯罪重罪案件中的适用

十七、严重暴力犯罪认罪认罚案件在检察环节的审查思路和方法

十八、认罪认罚案件的终局决定权和有限上诉权

十九、对认罪认罚案件限制上诉权的理论探讨

二十、审判视角下控辩协商制度存在的合理性及其规制

试读

《认罪认罚从宽制度研究:以重罪案件为视角》:

(三)完善重罪案件适用认罪认罚从宽制度的几点建议

1.完善犯罪嫌疑人、被告人认罪认罚自愿性审查制度

认罪认罚从宽协商制度是建立在犯罪嫌疑人、被告人自愿认罪认罚的基础之上的。倘若犯罪嫌疑人、被告人的认罪认罚是在非自愿,甚至是受到胁迫的情况下作出的,那么越是适用认罪认罚从宽制度,就越是容易造成冤案错案,不仅严重侵犯犯罪嫌疑人、被告人的诉讼权利,而且玷污司法公正的源泉,使司法权威受到严重冲击。重罪案件中,因为量刑从宽幅度更大、协商空间更大,以认罪认罚换取从宽处罚的诱惑对犯罪嫌疑人、被告人也就更大,因此在重罪案件适用认罪认罚从宽制度时,更应当注重对犯罪嫌疑人认罪认罚自愿性的审查。具体审查要点应包括:(1)认罪的真实性,意味着被告人不仅应当承认犯罪事实,更应当根据犯罪事实进行供述。换言之,我国认罪认罚从宽制度并不承认无事实根据的认罪,以确保被告人认罪具有起码的证据基础,防止“顶包”等问题的产生。(2)认罪的自愿性,意味着被告人认罪没有受到胁迫、暴力或其他不当影响,这与国际社会普遍认可的“不得强迫自证其罪”原则精神是一脉相承的。(3)认罪的明智性,意味着被告人认罪是出于理智,其应当认识到认罪的法律后果,防止其在信息不对称的情况下作出不理性的认罪。①

法庭负有审查认罪认罚自愿性的责任,法官必须告知被告人享有的各项权利,所承认指控的性质,答辩的刑罚后果等,并应当庭重点审查被告人认罪的自愿性、明智性和认罪的事实基础,当庭询问被告人以确认其认罪是出于自愿而非“强迫、威胁或者许诺”的结果。

2.改变以口供为中心的侦查格局

适用认罪认罚从宽制度的案件,办案人员容易因犯罪嫌疑人自愿认罪,而过度依赖口供,放松对其他客观证据的要求。一方面,这容易使办案人员忽视犯罪嫌疑人真实意愿的表达,导致冤假错案;另一方面,如果后期犯罪嫌疑人一旦翻供,很多客观证据因没有及时收集而灭失,就导致整个案件证据链条崩溃,放纵犯罪,浪费司法资源。究其原因,一方面是重口供的旧观念对办案人员的制约;另一方面则是因为现实中个别办案人员证据意识不强、知识储备不足,在涉及书证、物证、视听资料、电子数据等客观证据的提取、鉴定上表现出不知道何种证据具有何种证明价值、应如何提取、如何鉴定等诸多问题。对此,侦查机关应当加强对办案人

前言/序言

2016年9月,全国人大常委会授权最高人民法院、最高人民检察院在北京等18个试点城市开展为期两年的刑事案件认罪认罚从宽制度试点。试点工作中,认罪认罚从宽的适用呈现轻罪多、重罪少的倾向,理论界、实务界的研究和总结也大多偏重于轻罪案件认罪认罚从宽的适用,而对重罪案件的关注不够。重罪案件和轻罪案件在适用认罪认罚从宽制度时,两者既有相似之处,也有其各自特点和不同规律。从一定意义上讲,以重罪案件为视角,对认罪认罚从宽制度进行理论研究和实践总结,探讨其规律和内在要求,具有特殊重要意义。

北京市人民检察院第二分院、北京市第二中级人民法院开展认罪认罚从宽制度试点工作以来,结合分院、中院办案实际,基于以下考量,致力于对重罪案件适用认罪认罚从宽的实践探索和研究总结:一方面,重罪案件适用认罪认罚从宽是提高诉讼效率、实现繁简分流的应有之义。认罪认罚从宽制度的构建目的在于鼓励犯罪嫌疑人、被告人自愿认罪并接受处罚。这其中理应既包括轻罪案件也包括重罪案件。重罪案件的从宽不仅指实体法上的依法从轻、减轻或者免除处罚,还指程序上适用较轻的强制措施和从简的诉讼程序,体现在侦查、起诉和审判等多个环节。基于此,重罪案件具有实体从宽、程序从简的正当性基础,还有进一步程序优化的空间。另一方面,完善重罪案件认罪认罚从宽制度是一项系统化的工程,需要从多个层面加以保障。应当充分发挥人民检察院对于认罪自愿性的法律监督职责和人民法院的自愿性审查机制作用。严格把关重罪案件“事实清楚,证据确实、充分”的证明标准,但在证明方式上可以适度从简,保持一定灵活性与自由度。确立合理的量刑从宽幅度和评价标准,规范量刑建议的内容与审批程序。保障被害人的获得法律帮助权、发表意见权和事后救济等诉讼权利。探索辩护律师的协商式辩护,提升诉讼效率的同时更要兼顾权利保障。

有鉴于此,北京市人民检察院第二分院、北京市第二中级人民法院联合组织开展了重罪案件适用认罪认罚从宽专题调研、征文、研讨会,并将研讨会论文选编成书。同时,本书为北京市人民政府北京学者计划资助项目、最高人民检察院检察理论研究所2018年重大课题——“检察工作规律与新时代检察工作发展研究”的阶段性研究成果之一。本书有以下特点:

一是系统性。注重发挥协同创新理念的优势,不就事论事,不拘泥于部门利益,坚持从整体和长远对重罪案件适用认罪认罚从宽进行全面系统的研究