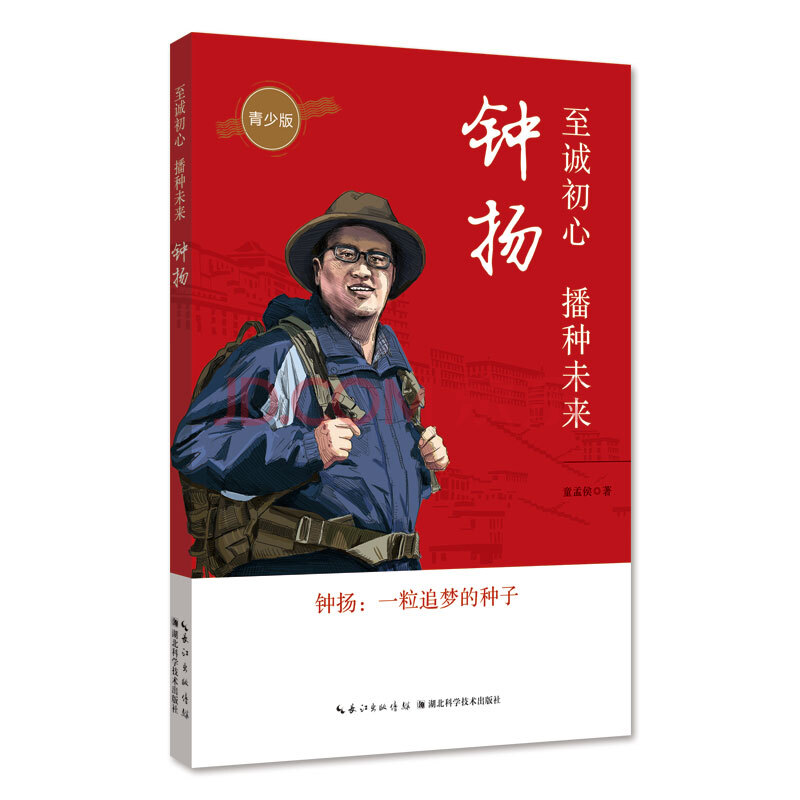

内容简介

本书用报告文学的方式,记述了钟扬这位植物学家,如何从一名普通的学生,一步步地成长、蜕变,最终确立自己的学术奋斗方向,并在科研学术制高点和海拔的高处砥砺前行,做出了一番惊天伟业。揭示了其奉献科研的品质、16年援藏的心路历程和丰硕成果、高瞻远瞩的种质资源寻找与保存的战略思想、立足教育的高远历史布局,为广大青少年树立一位满满正能量的时代科学家的楷模形象。

目录

试读

《至诚初心,播种未来:钟扬:青少版》:

文学和植物学当年,在那个报告文学兴盛的时代,我曾经被作家徐迟的《哥德巴赫猜想》和《生命之树常绿》打动,前一篇写的是数学家陈景润,后一篇是写蔡希陶的。

蔡希陶是我国伟大的植物学家之一。没有他在瑞丽的森林中发现两棵巴西三叶橡胶树,哪有后来遍布云南的中国橡胶林?没有他开始种植境外来的“大金元”烤烟种子,哪有后来闻名遐迩的“云烟”?1932年的时候,他已经闯进云南原始森林,三年跋涉,风餐露宿,虫叮蛇咬,采集到1万多号植物标本和种子,却差点因为中了瘴气之毒丢掉性命。

年轻时的蔡希陶文笔相当好。鲁迅对他说:我刚看了你的一篇小说,写得很有气派,虽然是个小伙子,你有关东大汉的气派。

如果蔡希陶写下去,成为一个**作家是不成问题的,再说还有鲁迅先生推介。可是,蔡希陶被植物迷住,不写小说了,他和鲁迅先生走了一个逆向:鲁迅从植物学、医学“改行”,变为一个文学家;而蔡希陶,从一个出色的文学作者,转变为一个植物学家。

这样的擦肩而过很有趣,也意味深长。

伟大的德国诗人歌德,他创作了书信体小说《少年维特之烦恼》,还有结构宏伟、想象丰富、辞藻华丽的诗歌《浮士德》,这些代表作可谓传世经典。然而,歌德也是一位植物学家,和蔡希陶不同的是,他不转向,兼为文学家和植物学家。

文学和植物学是不是有一种隐秘的丝线牵扯着呢?我一时想不清楚,琢磨了好久也琢磨不透。但是我很清楚:没有植物,这世界就“消亡”了;没有文学,人的脑袋就“消亡”了。

我所知道的一点牵连是:不少青少年,正是看了徐迟的报告文学,高考时报考了大学的数学系和生物学系。

我老在想:什么时候我也能采访一位神秘的和文学有牵连的植物学家?或者采访一位和植物学有着深深情结的文学家?探索一下那根神秘的丝线?《中国植物志》已经出版,它有80卷,共126本,字数达到5000多万,光是目录就有厚厚的一大本,绘图就有1000多幅。让我感到欣喜的是这套书的作者达到312位之多,绘图员达到164位之多,他们整整编绘了45个年头,才奉献出如此巨著。我不相信,在这312位植物学家里找不到我要采访的对象,解不了我心头的那个结。

机会来了,2006年,上海市政府决定在建设“上海世博会”的同时,建造一个配套工程——规模浩大的上海辰山植物园。

2010年“世博会”开园前夕,我赶到辰山植物园采访了它的科研中心——植物园的首要功能不是卖门票让游客参观游览,而是搞植物研究——这时,已经有20多位植物学家汇集于此,他们悄无声息地忙碌着,要么在全围漫山遍野地跑,收集小种子和小根苗,要么一头扎在植物园潜心研究。

……