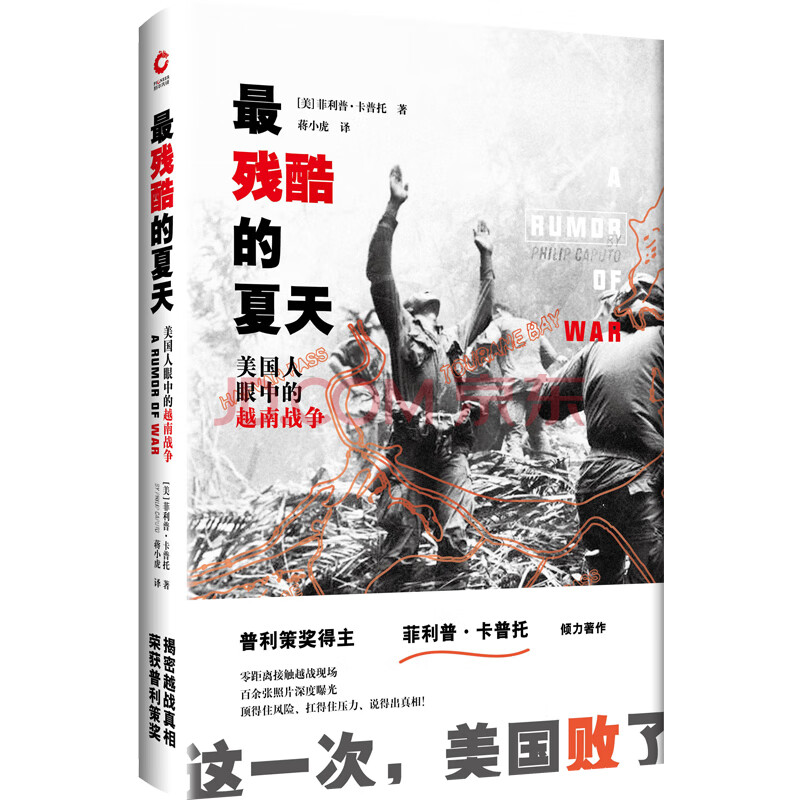

内容简介

这是一部顶得住风险、扛得住压力、说得出真相的著作!作者用真实的文字,记述了其直面死亡与深渊的经历,是对美国一直掩盖的污点——越南战争——摄人心魄、直击灵魂的记录。

精彩书评

是一本令人不寒而栗的著作。即便是zui坚强的人,也会因此而潸然泪下。

——《洛杉矶时报书评(Los Angeles Times Book Review)》

每一场战争似乎都有人论述:在我看来,卡普托精准地指出了我们在越南战争中的所有损失。

——《周六评论(Saturday Review)》

在这本刚劲有力的著作中,卡普托完成了一件我们绝大多数人必须完成的事:面对内心的敌人,熬过伤痛。

——《华盛顿邮报图书世界(The Washington Post Book World)》

战斗细节清晰丰富得可怕,每一个细节都是作者难愈合的伤口。

——读者评价

不从军事的角度分析战役,不从政治的角度解读战略,不从道德的角度指责战争。本书提供了另一种视角,身临其境的战士的战争,与反思。直面战争带来的伤痛,在面临巨大精神压力时,人性的沉沦与挣扎。我们为何而战,战士失去的青春与健康,换来了什么?

——读者评价

我很少阅读现代战争的题材。一方面是内容过于血腥不忍直视,一方面是距今太短难以反省。卡普托中尉将自己的经历整理出了一段精彩的文字,虽然纪实的角度无法还原越战的全貌,但是这里折射出的战争的罪恶,个人在政府这样庞然大物之前的无力以及战争对人性的摧残,每一项都是栩栩如生。正义和杀戮之间只有一条薄薄的遮羞裤。翻译流畅且排列优美,很棒的作品。

——读者评价

目录

序 幕

绚烂的星火之战

死尸军官

死亡的灰色国度

落 幕

后 记

试读

此书绝非一部历史著作。它不是要去指控那些带我们进入印度支那半岛的先人——他们犯下的错,却用无辜平民的献血来补偿。总体而言,此书只不过是讲述战争的故事,讲述战火之中,人们的所作所为,以及战争对这些人的影响。严格来讲,此书是一位士兵在回忆我们历时最长的冲突——这是我们仅有的一次失败,书中记载了士兵漫长而又苦楚的切身经历。

1965年3月8日,那时的我还是一名年轻的步兵,我跟随海军陆战队远征军第九旅的一支营在岘港(越南港口城市)着陆,这是美国派去印度支那半岛的首支分队。1975年4月,我以新闻记者的身份重返故地,报道了共产党战争,那次冲突以西贡失守而告终。我是在越南战斗的首批美国人之一,也是最后一批撤离的人员,就在撤离的数小时之后,北越军(North Vietnamese Army)攻入首都。

本书主要忆及了1965年至1966年间,我服役海军陆战队的经历。本书末尾附上一篇我撰写的后记,简要讲述了美国撤离的故事。两次事件相隔不过十年,然而美国带着耻辱从越南撤退,想想当年入侵越南时我们的信心满怀,比照之下,似乎隔着整整一个世纪之久。

对于那些在20世纪60年代初期尚未成年的美国人而言,那段岁月恐怕难以揣测——举国上下都沉湎在骄傲自豪和过度自信的情绪里。我们旅的3500名士兵绝大多数出生在“二战”期间,或是“二战”结束不后久,他们身下刻着那个时代的烙印,那是肯尼迪创造的“卡米洛时代”。那个年代到处弥漫着令人热血沸腾的气氛,加之年少轻狂,我们带着满脑子幻想来到海外。

年轻人往往对战争一无所知,因此便心驰神往。“扪心自问,你能为国家做些什么?”肯尼迪向我们发出的挑战点燃了我们内心深处到异国他乡大干一场的理想,我们不由自主地穿上军装。那时的美国貌似无所不能:她仍旧可以宣扬自己屡战屡胜。我们也坚信自己肩负使命,要将美国的政治信念传播到世界各地。与18世纪末的法国士兵如出一辙,我们自认为在“这场必胜的战局”中,我们绝不会是失败者。因此,三月潮湿的午后,我们背着行囊和步枪,行走在水稻田里,心中暗想,越共分子很快就会乖乖就擒,我们现在的所作所为是崇高善举。行囊和步枪依旧在我们肩上。然而那种信念,不复存焉。

我们曾藐视那帮农民游击队,事实上,我们的敌手意志坚定、不惧死亡,死亡名单每周都在