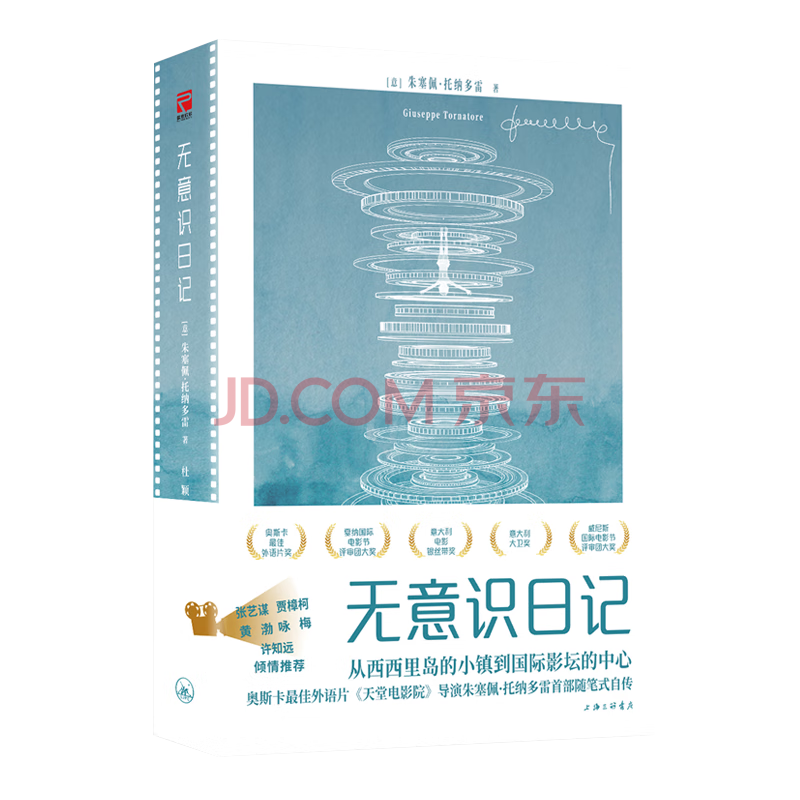

内容简介

一部凝聚朱塞佩·托纳多雷多年生活与创作思考的“公开日志”,没有刻意的自传结构,没有精心编排的回忆,而是建立在他真实的生活之上。

全书共四辑,分别从成长轨迹、文化印记、作品创作、跨界思考方面呈现他如何专注于工作,沉浸在编剧与导演的世界,如何在观众与创作者身份间反复穿梭,既关心影响世界的大事,也细腻记录私人生活中的点滴。

横跨电影、文学、摄影、绘画乃至政治领域,与费德里科·费里尼、加西亚·马尔克斯、豪尔赫·博尔赫斯、赫尔穆特·纽顿、埃尼奥·莫里康内、教皇约翰·保罗二世等人的相遇,悄然塑造着托纳多雷的精神世界。在讲述这些非凡经历的同时,他也揭开“时空三部曲”背后的电影故事。

翻开这本书,仿佛偶然找到一处隐秘的宝藏,引领我们走近这位世界级电影大师,在光影交错之间,探寻艺术创作与人生的微妙联系。

前言/序言

一本公开出版的加密日记

罗马,2017年8月5日

我一直认为没有必要把自己的想法、生活经历和内心独白变成笔记本上的白纸黑字,或是电脑里需要谨慎保护的文档。我承认,一部分原因是懒惰,一部分原因也是对我的记忆力很有自信,所以就把记录生活经历和个人思考的这个决定无限期地推迟。

还有一个更重要的原因是,我发现驱使人们记录私人日记的情感并不总是那么长久。许多人每天都更新自己的日记,强迫症一样精心雕琢。而有些人会暂时放弃,只在他们觉得更需要冥想时才重新拾笔。每个人都在书写自己的内心独白,就好像这是一个他人免入的秘密世界,尽管他们知道或者其实他们希望这些内容有一天会公之于众,无法预知会得到怎样的解读。为自己而写作,即不为任何人写作,但实际又是为理想中的读者群体而写作,只有托尔斯泰才能逃脱这种矛盾。实际上,这位伟大的俄国作家同时撰写了两本日记。一本真正的日记,他自己的,藏在沙发垫子里。另一本则放在一个更容易被发现的藏匿处,里面写的都是他煞费苦心编撰的谎言,目的是为了满足妻子疯狂的好奇心和在他遗产周围飞来飞去的乌鸦。

但是,总的来说,在我有幸读到的所有作家日记中,无论是知名作家还是不知名的,我总能感受到这种焦灼而深刻的矛盾。避开他人,秘密地写作,最后的命运却是为他人而写。我们在写日记的时候,总相信自己是能永生的,能够永远保护我们的思考成果免受陌生人病态的干扰,但同时,我们又要面向那些比我们活得更长久的人。这是一个不小的困境。我的直觉明智地告诉我要远离这个陷阱。至少我一直以来都是这么认为的,直到有一天,我开始翻阅这部零散的随笔作品集。

这里包含了一些各不相同的文本,是我在大约三十五年的时间里不经意的创作,包括简短的笔记、公开的演讲、文章、序言、致谢、改写、纪念性文章、信件,以及因不同目的而创作的片段。很多时候,这些作品甚至都没写确定的日期,也没有出版的意向。我就把它们原封不动地存在文件夹或者电脑里。很简单,它们只是为了创作的那一刻而已,并没有准备迎接自己的重生。这些文字的诞生没有伴随着太多的野心,通常是为了满足媒体经纪人的请求,报社总编为我好的坚持,或会议组织方的锲而不舍。但在这一片杂乱无章中再次阅读这些随笔时,我经历了一种无法言喻的感觉,好像走进了一份日程表。我自己的日程表,就像是有人收集了几十年来我遗忘在口袋里的所有东西,现在那些没用的小纸片、零钱和杂物,一个挨着一个,并排放在一起,仅此就已经获得了从未想到的叙事逻辑。

在已经被我遗忘的文本中徜徉,给我带来了意想不到的回忆和惊奇。我仿佛回到了很久以前居住过的地方,仿佛看到了我一路走来点点滴滴的印记,仿佛又找到了我的朋友们,那些我生命中亲爱的人和我钟爱的作家。所有人一起出场,就像某些电影梦幻般的结局一样。莱昂纳多?夏侠、费德里科?费里尼、皮奥?拉?托雷、马塞洛?马斯楚安尼、雷纳托?古图索、弗朗西斯科?罗西、赛尔乔?莱昂内、加夫列尔?加西亚?马尔克斯,以及很多其他人,还有我的父亲,甚至还有豪尔赫?路易斯?博尔赫斯、奥逊?威尔斯、米开朗基罗?安东尼奥尼和乔治?梅里爱。

这支不可能合唱团代表了我的过去,就这样在一次偶然的相互关联、相互参照的游戏中又回到了我的身边。这个游戏最终让我逃无可逃,又把我带回曾经的那些私人情感和经历当中,这些都是文字所没有,也不能承载的。例如,给莱奥波多?特里耶斯泰的侄子写的信,让我想起他是一个异常强大且独一无二的演员,也让我想起自己与他来往的情景。为教皇约翰?保罗二世的葬礼撰写的文章,则让我回想起超越文章内容之外的、此生独有的特殊时刻。其他篇章,也每每如是。每个句子都会在我的记忆中触发那些不被文字捆绑的记忆,触发每一篇文章构思时的情境。直到现在,故事里的那些细节好像才具有了完整的意义。

当然,我已经在我的电影里涉及了自传的各种元素。但那些都是有意识的选择。在这里,我要面临的是一个无法想象的故事,原因很简单,我从未意识到自己曾经写过这些东西,零碎,不知所云。以这样一种意外的结构呈现出双重性。一方面,公开出版的日记可以为那些或许会对一个电影人的职业生涯感兴趣的人,提供一些回味和实用的价值;而另一方面,“私密日记”其中的“私密”,不就代表着“难以捉摸”吗?简而言之,这是一份加密的日记,就是读者心有不甘,却只有我知道如何解密的日记。

而且,一本好日记的黄金法则不就是能(以某种方式)将它锁起来吗?