内容简介

孟子是中国思想史上地位仅次于孔子的儒家先行者,他游说诸侯,却一生未能施展政治才能,退而著书后,留下了彪炳千秋的《孟子》,树立了生不逢时的“不得已”而“好辩”的斗士形象。《孟子》作为“四书”之一,对后世产生了深远影响,其民本、仁政、良知等思想震古烁今。

南京大学徐兴无教授以通识视野著成《〈孟子〉通识》,聚焦于孟子的生平与抱负、《孟子》的版本流传和“性善”“良知”“仁义礼智”“仁政”“民本”“浩然之气”“道统”等思想精要,回答了孟子对孔子有何继承、孟子文化精神的创新表现在哪些方面、孟子如何进行经典的批判与重构、孟子心中的理想社会是什么样子、孟子对东亚文明有何影响等基本问题,深化了孟子思想在当今社会的价值。

目录

今天我们为何读《孟子》

一、困吝存志——流亡者的经典

1 《孟子章句》和汉代的经学

2 写本时代的《孟子》

3 刊本时代的《孟子》

二、当今之世,舍我其谁——人生与抱负

1 母教和孟子的人生

2 孟子对孔子的继承

3 孟子的抱负

三、我善养吾浩然之气——文化精神的创新

1 良知:人性的深处

2 仁义礼智:道德体系

3 万物皆备于我:人与宇宙

四、知人论世,以意逆志——孟子的经典课

1 尚友古人:经典的价值

2 辞与意:经典的释读

3 取义:经典的批判与重构

五、仁政——人是政治的目的

1 王何必言利:政治的根本

2 民为贵:政治的主体

3 恒产与恒心:制民之产

4 民事不可缓:小国的立国之道

5 善战者服上刑:反对战争

六、君子志于道——孟子与儒家的道统

1 然而无有乎尔:孟子的使命

2 君子欲其自得之:道的实践

3 予岂好辩哉:道的争论

4 孔孟之道:《孟子》与唐宋新儒学

5 大而化之:新儒学与东亚文明

后 记

试读

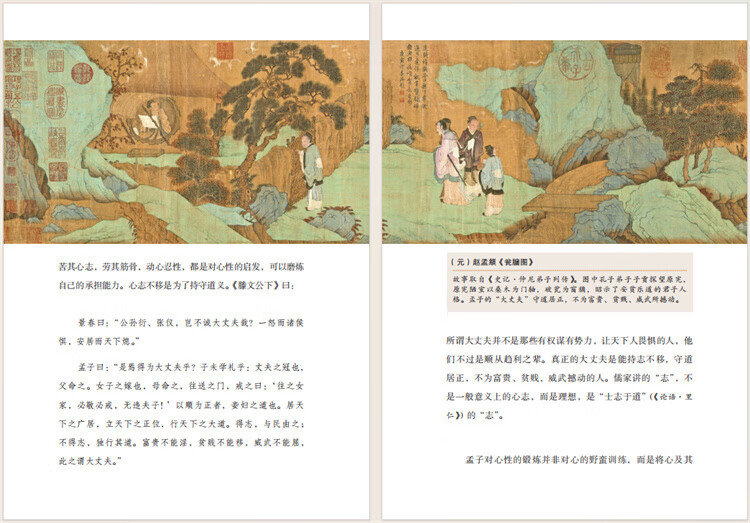

取义:经典的批判与重构

孟子不仅不拘泥于文辞理解经典,还能对经典持怀疑的态度。《尽心下》中有几章记载孟子和公孙丑讨论梁惠王好战之事。

孟子曰:“不仁哉,梁惠王也!仁者以其所爱,及其所不爱;不仁者以其所不爱,及其所爱。”

公孙丑问曰:“何谓也?”

“梁惠王以土地之故,糜烂其民而战之,大败,将复之,恐不能胜,故驱其所爱子弟以殉之。是之谓以其所不爱,及其所爱也。”

孟子曰:“春秋无义战,彼善于此,则有之矣。征者,上伐下也。敌国不相征也。”

孟子曰:“尽信《书》,则不如无《书》。吾于《武成》,取二三策而已矣。仁人无敌于天下,以至仁伐至不仁,而何其血之流杵也?”

梁惠王即魏惠王,他将魏国的都城从安邑迁到大梁,变法图强,和齐国、秦国都打过几仗,开始称王。但孟子指责他贪图邻国土地,打了败仗还要打,驱使魏国的子弟去送死,是个己所不欲必施于人的君主。孟子认为春秋时代没有一场战争是符合道义的,只是有相对的好坏而已。因为征伐之事,一定要代表天下权力和正义的天子才能发动,敌对国家之间是不能互相讨伐的。

那么问题就来了,《武成》是《尚书》中的一篇,现在已经亡佚,孟子是读过的。其中明明写着武王伐商,战斗惨烈到流血漂杵的地步。可是孟子却表示怀疑:既然武王伐商是以“至仁”讨伐“至不仁”的正义战争,而仁者无敌于天下的证明,是受到人民的拥护和敌军的倒戈,因此不可能惨烈到流血漂杵的地步,所以他只相信当中的一部分文字,“取二三策而已”。

此时,孟子对经典的解释达到了一个新高度,即批判性的理解。按照一般的理解,武王伐商诛杀纣王是臣下弑君。有一次齐宣王问孟子:“汤放桀,武王伐纣,有诸?”孟子对曰:“于《传》有之。”曰:“臣弑其君,可乎?”曰:“贼仁者谓之‘贼’,贼义者谓之‘残’。残贼之人,谓之‘一夫’。闻诛一夫纣矣,未闻弑君也。”(《梁惠王下》)因此,武王伐纣是维护仁和义的正义战争。

在知人论世的前提下,即便是古代的经典也是可以批判甚至否定的。孟子说过这样的话:“大人者,言不必信,行不必果,惟义所在。”(《离娄下》)人的言行正确与否,在于是否合乎道义,并不在言行的结果中评价。同样,经典的内容正确与否,在于是否符合历史与道德,并不由经典的文字来证明。其实,孟子说“春秋无义战”,否定《武成》的记载,都是在批判他生活的战国时代。

诸侯国之间所有的战争,都有一个貌似正义的理由,但在孟子看来,这些信誓旦旦的理由都是称王称霸的借口,因为他们是否符合正义,缺乏唯一的证明,那就是做不到以至仁伐至不仁,得不到人民的拥护,而是糜烂其民而战之。总之,孟子对经典的批判,也是运用经典对现实政治的批判。

孟子不仅能批判、否定经典,还能创造新的经典。在儒学史和经学史上,《史记》中所说孔子晚年喜《易》而作《易传》、鲁哀公十四年西狩获麟后又作《春秋》之事,一直受到怀疑,一个重要的证据就是《论语》中没有相关的明确记载。在传世的文献中,孟子是第一个叙述孔子作《春秋》的人。《孟子》中有两处讲到此事。

前言/序言

我和《孟子》这部书结缘甚久。早在1990年跟随周勋初师和莫砺锋师攻读中国古代文学博士学位时,他们便命我认真研读焦循的《孟子正义》。读后写成《论赵岐〈孟子章句〉》一文,经勋初师和砺锋师审阅,多所是正,并加提携,刊于《古典文献研究》(1989—1990年辑,南京大学出版社1992年)。我在论文的结语中写道:

《孟子》是一部对中国思想文化产生重要影响的著作,特别是在铸造中华民族的思想性格方面发挥了很大的作用,这与赵岐对《孟子》的整理之功分不开,尤其是他能够把握时代脉搏,以时代精神贯注于解释《孟子》的工作中,厥功尤伟。

“厥功尤伟”四字乃勋初师亲笔加于稿中。可以说,我研读《孟子》是从清代乾嘉学术的路径入手的。

2000年我在哈佛大学燕京学社担任访问学人,参加杜维明先生组织的郭店楚简中儒家类文献的读书会。这是一些需要不断与先秦儒家文献,特别是心性学说比勘对读的出土文献,加之杜维明先生是当代新儒家的代表人物之一,我也必须阅读一些宋明理学和当代新儒家的书才能参与讨论,其中不乏研究《孟子》的内容。和乾嘉学派通经释义的古典语文学方法不同,宋明理学则借助经典创发出系统的哲理,来建构道德与政治学说;而当代新儒家又运用了许多西方阐释学、文本理论、对话理论等方法,更多地在思考当代人类面对的问题,所以在理论与方法上开拓了我的视野。

从2001年起直至2016年,我给硕士生、本科生开设了几次“《论》《孟》研究”“《四书》研究”选修课,其间带学生去过曲阜、邹城,登过泰山。2020年以来,我还在中学讲过几次“《论语》《孟子》研读”课。讲课的过程是很重要的理解过程。2017年,我在给本科生的《〈四书〉研读学文小集》作《序》时说:

从教师的角度看,尽管中国文化的经典对这些学生还很陌生,他们在阅读时的思想方式还没能完全脱离中学教育和年轻人稚拙的藩篱,但是他们对中国文化的向往和对古代经典的兴趣已经足以让他们具备突破藩篱的能力;他们提出的问题虽然是最一般的学术常识,但是这些问题由他们提出,其意义是不同的,因为对他们来说,这全部是新的问题,有学术的,也有人生的;更何况他们还提出了一些让我也没想到的问题。这一切都让我觉得研讨课的责任重大,因为没有教科书可以支撑教师的话语权,我说的话虽然出于一定的学术训练,但往往是随着问题即兴讲的,而对学生来说,他以后要在生活和内心验证你说的话,与你展开长期的对质。因此,经典研读课让我意识到面对青年人说话的责任。

这段话,也是我现在想对本书的读者们讲的。

我撰写《孟子》的普及读物始于2007年。当时南京大学从匡亚明先生主编的《中国思想家评传丛书》200部中选择50部,编写《中国思想家评传》简明读本,我承担了其中的《孟子》(南京大学出版社2008年)。虽说只有五万字左右,但全用白话写出,方觉普及工作真不易为。书出版后,有中英文对照本(David B. Honey译),由南京大学出版社出版(2010);中日文对照本(中岛元春译),由南京大学出版社和日本北陆大学出版会联合出版(2010)。2023年,当接到“中华经典通识”丛书主编陈引驰教授和中华书局上海公司总编辑贾雪飞编审让我撰写《〈孟子〉通识》的邀请时,我欣然受命,因为我也想将近年来的关于孟子的理解再加整理一下。只是我的人生有如负蝂,担事过多,只能一拖再拖,让责编吴艳红女士催促频频,想来十分汗颜。

作为通识类读物,不宜过多地表达个人的见解,而是要将学界公认的见解传达给读者,但选择与组织这些见解,特别是选择释读《孟子》篇章的权力在于我自己,所以,当大家读到这本小书,如果发现其中的错误或不当之处,责任也在于我。在此希望读者朋友们多多批评指教。

2024年五四青年节于秣陵翠屏山