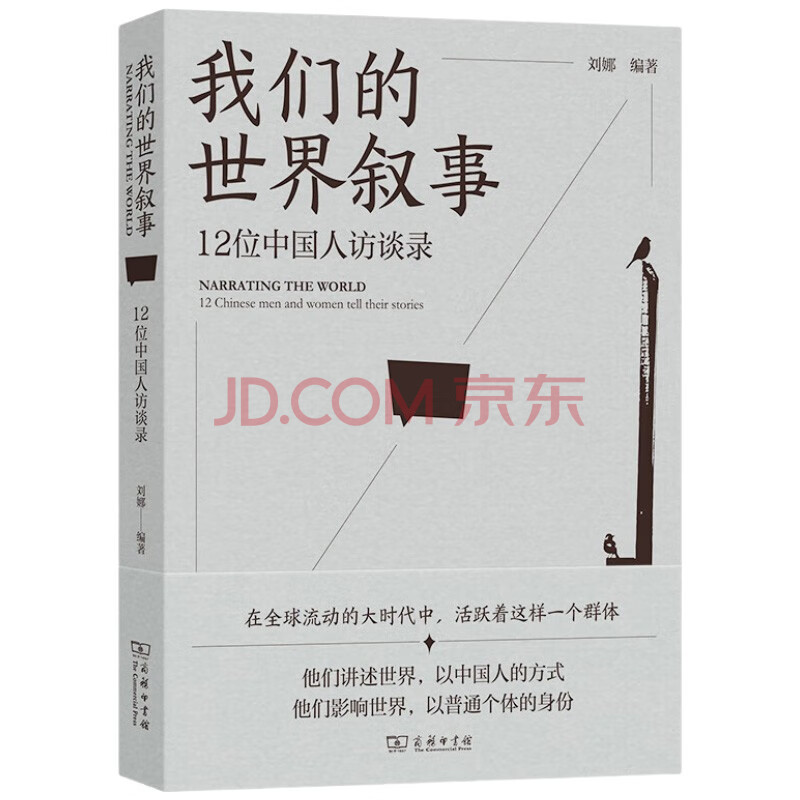

内容简介

这是一部以“世界叙事下的中国人”为主题的访谈录,展现了中国走向世界化的过程中,普通个体丰富多彩的人生故事,是向世界讲述中国故事的生动范例。书中12位受访者,跨越了60后、70后、80后和90后四个代际,他们身份多元,有在非洲生活和工作的80后,英国留学生组成的摄影爱好者团体,从事音乐和影视创作的优秀女性群体,曾经的战地记者,等等。他们是一群不安分的人,努力摆脱传统定义,在世界大舞台上寻找和构建身份认同,并在各自领域都做出了亮点和成绩。正是这些具体而微的个体叙事,丰富了我们对世界的理解;正是他们持续的思考、内省、行动,实现了个体和时代在世界化过程中的同步演化。

目录

“杜齐眼”

讲述被遗忘的世界 杜风彦

驻外3.0记录的世界 齐林

桑拿团

世界我的世界 杨云鬯

在世界中寻找我是谁 张博原

随性看世界 隽大鹏

独立观察

共识的理想世界 邱嘉秋

生命世界的呈现者 程斌

域外的花

好奇创世界 吴蛮

用文字双向构建世界 崔莹

撞击的世界 赵佳

战火之后

人生后半段的世界探险 梁子

双重身份记录世界 韩冲

致谢

试读

世界我的世界 杨云鬯

我是杨云鬯,出生于1990年,目前为北京大学社会学系助理教授,同时也是一名业余摄影师,最近比较专注当代艺术和摄影的批评写作。

故事是我与世界关系的引子

我有一个比较清晰的身体记忆,应该是在我小学三四年级的时候,家里面有一幅世界地图,就贴在我房间的墙上。中国是像雄鸡一样的形状。我会很好奇,去看每一个国家大概长成什么样子,去记它们的首都在哪儿。那可能是我对于世界最开始的一个认识吧。可能我们那一代的中国小朋友对世界的经验都是这样开始的。地图是一个比较直观的开始,让我能看到这个地球上其他各个国家大致的状态。

可能在我五六年级的时候,我拥有了人生中的第一本百科全书。我还记得那是一本白色封皮的书,上面有宇航员的照片或插图。那部百科全书,让我可能有了关于世界最早的想象。关于世界的想象跟地图不一样。地图是具有神圣主权国家政治疆域的一种图式。百科全书中其实是一个更加多层次的世界。在那里面,我看到的不仅仅是政治的、领土的、民族国家之间的区分,其实还能够看到我所身处的这个世界它是可以有很多不同层次的内涵,比如它有微观的世界,有细菌的世界、有生物的世界、有动物的世界。在这个层面上,我对于世界的理解,其实不像是地图那样横向的拓展,而是一个向纵深拉伸的过程。这两者构成了我对于世界最早的认识。

在我十一岁的时候,当时国内出了一套叫做《中国通史(少年彩图版)》的书。那套书让我第一次有了熬夜的概念。我特别喜欢看那套书。小的时候,我爸妈让我睡觉,我会偷偷地躲在自己的房间里面,假装睡了,但其实还在看那套书。我觉得那套书很大程度上拓宽了我对于自己身边的那个世界的了解。它可能就不是地图意义上的那个世界,是在时间或者历史的维度,对于我为什么是今天的我,在那个时候有了一个非常懵懂、非常朦胧的把握。那个时候我会特别关注我们国家历史上发生过的一些事情。它基本上构建了我最早对于自己身处的这个地方——中国,基本的了解或者说最基本的想象吧。我那个时候确实特别喜欢看那套书,以至于让我母亲的一个表哥——他应该是天津南开大学的一个教授,误以为我就是一个非常喜欢所有历史的那样的一个人。他早年送了我《中国文学史话》全集。但那套书我一直都没有太多兴趣,没怎么翻过。我还有个堂哥,当时也是认为我以后肯定就是要学历史的,在我初中的时候送了我一套《史记》,很显然我后来也没有太去读。

少年版《中国通史》因为是写给少儿的,它的故事性很强,都是以讲故事的形式讲出来,比如告诉你,秦王扫六国的时候,它是怎么扫的?它的顺序是怎么样的?赵武灵王的那个胡服齐射它到底是一个什么样的事情?它会以一个事件为核心,用很通俗的语言把它写出来。我上大学以后,再去看吕思勉、钱穆写的中国历史。吕思勉写的是通史,钱穆可能写得更多的是跟文化相关的,像《中国历代政治得失》其实是一个制度的历史。但我都找不到当时读那套少儿版《中国通史》的那种舒畅的阅读体验,一直到我后来接触历史人类学以后,可能是读了孔飞力的《叫魂》,它有大的历史的背景和比较小的个体事件,两者相结合去讨论当时的社会或者文化上的一些特征。读这样的作品时,我可能才稍稍能找回我小时候读少儿版《中国通史》的感觉。我觉得故事性在这里面起到了非常关键的作用。

世界这个世界,讲述与被讲述

我妈经常跟我说,我从小是一个话特别多的孩子。从幼儿园开始,一直到上小学,每一天我爸妈都会接送。最开始我坐在自行车后边,后来我坐在摩托车后面,在后面变成我坐在汽车后边。但永远都是爸妈来接我,我坐在后边,事无巨细地把学校发生的每一件事情都叭叭叭地跟他们说。我觉得那个其实已经是我对于我所观察到的东西,要把它表述出来的一种很强烈的欲望,就是告诉我的父母,在他们没有看到我的地方,我所身处的这个小小的世界里面,发生了一些什么样的事情。当然,我现在长大了,可能可以用一些说得好听一点是高深,说得难听一点是故弄玄虚的理论,去解释这个东西。比如我们经常说的“世界”这个词,如果作为哲学用语,是海德格尔所说的可能是现象学层面上的东西。比如“我世界的这个世界”,它的出发点实际上就是强调你作为一个人,以你自己的感知和经验为圆心,用你的身体经验去感受你周遭所有的一切。所以世界可以作为一个动词去使用。你自己对于你周遭的事情,对于你周遭的环境有一些什么样的感触?然后你就会去想体验它,不断去经历它。在这个过程里,你不断通过跟别人的沟通与交流,去告诉他们,你经历了什么?你世界了什么?逐渐地就交织成了我与他人这么一个讲述和被讲述的过程。如果真的要问“讲述世界的故事”这个冲动是从哪里来的话,我的经历就是这样。

我的高中跟大学就在一条马路上。大学是在中山大

前言/序言

致 谢

本书能够成稿出版,首先要感谢所有接受“世界叙事的中国人”调研访问的受访者,是他/她们的无私分享才有了这本书。书中所有照片也都由他/她们提供。

我还要感谢热心为我引荐受访人的曹旭女士、王蕾女士、贾婷女士和宋大昭先生、于忠广先生、杨云鬯先生。曹旭和王蕾还细心审看了部分文稿,曹旭也是第一个鼓励我出版的朋友。

本书能够出版,还要感谢商务印书馆,感谢余节弘先生,是他的积极反馈加快了我成稿的进度,感谢责任编辑胡晓凯女士,她为本书付出了很大心力。

最后,特别感谢宣传思想文化青年英才项目,它是这本书从起念到付诸行动的源头。

2023年5月