内容简介

《走近大音乐家1:海顿》:

18世纪的欧洲,处于一个动荡与变革并存的时期。一方面,战乱不断,导致欧洲很多国家卷入战争;另一方面,随着民主思潮的崛起,整个欧洲的艺术和文化开始向新古典主义阶段迈进。

在这样的背景下,奥地利偏远的村落中,一个嗓音极具灵性的小村童诞生了。不远的将来,这个小村童,凭借着自身的勤奋,耗费了数十年的时间,成长为享誉世界的音乐界开拓者,被人们尊称为“海顿老爹”。

相较于同期的音乐家,如莫扎特和贝多芬,他们的人生经历较为曲折,充满苦难、磨砺、病痛。而海顿的一生,可谓极为平稳,没有那么多的波澜起伏,也没有那么复杂的人生路径。也正是这样平稳的生活,使得海顿能够专心地学习和创作。

从现代艺术角度来看,海顿的音乐成就,也许比不上莫扎特和贝多芬。但不可否认的是,在18世纪与19世纪相交的年代,他是极具声望、备受赞赏的音乐界巨擘。而且,莫扎特与贝多芬在音乐道路上的成长,都受到了海顿的教诲,并被莫扎特亲切地称为“海顿老爹”。

海顿不断地创新和尝试,对不同的音乐形式、音乐结构进行了探索和发掘。他的音乐也许不够震撼,但能够带给人凝聚、平衡、豁然开朗的深切感受。他的一生,丝毫无愧于他的称号——令人尊崇又才华横溢的“海顿老爹”。

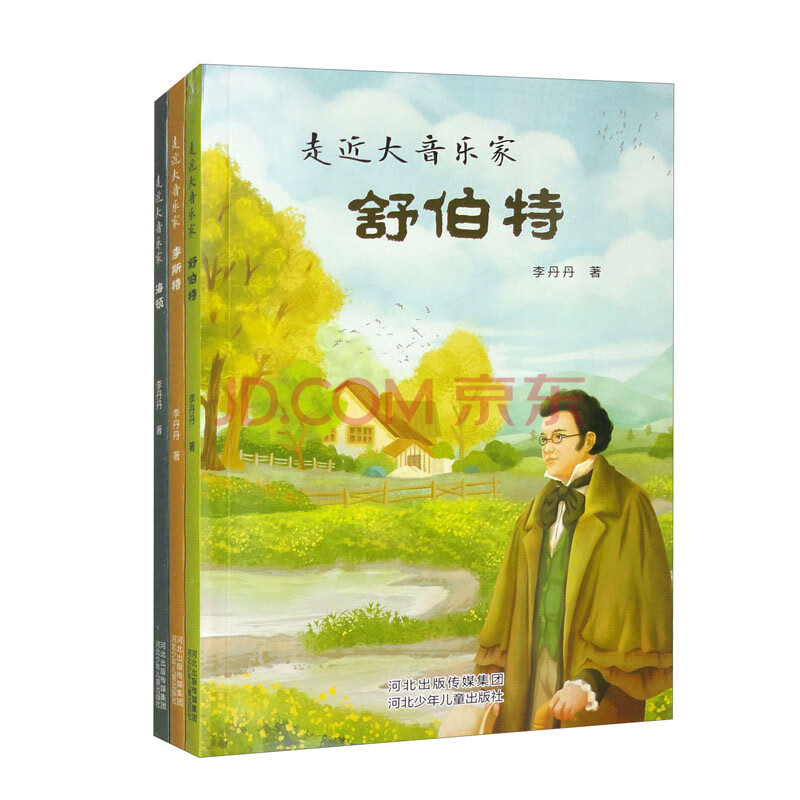

《走近大音乐家2:舒伯特》:

如果把音乐比喻成一个神奇的艺术精灵,那么,音乐家就是它在人间的代言人。音乐家把自己的人生经历、生活感悟,化成一个个优美动听的音符,直击人们的心灵。

在西方音乐史上,有一位浪漫的“自由艺术家”,他在快乐时,创造出一首又一首美丽而忧伤的歌曲;在悲伤时,却谱写出情绪高昂、节奏明快的旋律。他就是鼎鼎大名的“歌曲之王”——舒伯特。

舒伯特是一位才华横溢、特立独行的音乐家。他出生在一个普通的教师之家,父亲、哥哥都是小学教师,收入低微,家境贫穷。但是,这个家庭里的每个人都对音乐情有独钟。

舒伯特从小就显露出音乐才华。他6岁学习乐谱,小学时就学会了钢琴、小提琴、风琴以及歌唱,11岁进入宫廷合唱团担任童声歌手,13岁就开始作曲,17岁写出了艺术歌曲《纺车旁的格丽卿》,18岁写出了不朽名曲《魔王》。21岁时,舒伯特为了能够专心作曲,不顾父亲反对,坚决辞去教师的职位,到维也纳做了一名“自由艺术家”。

在维也纳,舒伯特没有固定职业,居无定所,有时口袋里连一分钱也没有,经常吃了上顿没下顿,更是经常为买不起乐谱纸而发愁。虽然物质上非常贫穷,但是在精神上,舒伯特却是一个“富翁”。音乐的灵感总在冲击着他的脑海,优美的旋律随时随地都能从他的心底涌出,一首又一首动人的音乐作品在他的笔下诞生。

出众的音乐才华,很快为舒伯特吸引了无数朋友。他们围绕在舒伯特的身边,形成了“舒伯特小组”。在私人音乐会盛行的维也纳,舒伯特和他的朋友们打造了一个“舒伯特之夜”的小圈子。舒伯特的音乐从这个小圈子出发,飞向维也纳,飞向奥地利,飞向欧洲,飞向一切爱好音乐的人群。

在短短31年的生命历程中,舒伯特创作了1500余首音乐作品,包括歌剧、交响曲、管弦乐、室内乐、轻歌剧、歌曲以及序曲等音乐体裁。其中,仅仅歌曲的数量就超过600首,赢得了“歌曲之王”的称号。

按照世俗的眼光来看,舒伯特是不幸的。他的人生经历如此简单,一辈子没有奇遇,没有组建家庭,没有钱,经常入不敷出。他31岁便英年早逝,短暂的人生就像一首渐入佳境的乐曲,刚刚演奏到一半,就戛然而止,让亲人、朋友,以及无数热爱音乐的人们为之扼腕,唏嘘不已。

但是,舒伯特又是幸运的。他一生以音乐和朋友为伴,在音乐中尽情徜徉,在朋友们组建的小圈子里品尝成功的喜悦与失败的沮丧。他把人生的一切都留给了音乐,用天才和勤奋铸造了自己的“音乐王国”。

《走近大音乐家3:李斯特》:

音乐是情绪的表达,也是情感的传递。音乐自古以来便一直存在,随着时代的发展,钢琴演奏已成为人们熟知的音乐表现形式之一,钢琴也被冠以“乐器之王”的美称。而谈到钢琴音乐名家,人们永远无法绕开“钢琴之王”——李斯特·费伦茨。

李斯特是古典音乐浪漫主义前期杰出的代表人物之一,他那狂放不羁和别具一格的钢琴演奏风格将钢琴音乐艺术推向时代的高峰。

李斯特出生于匈牙利雷汀,是世界著名的作曲家、钢琴家、指挥家,他的作品具有浓烈的浪漫主义特色,他那神乎其神的钢琴演奏技巧和多部优秀的钢琴作品开创了一个浪漫主义音乐新时代。

李斯特天赋异禀,幼年便以“神童”闻名,又幸得名师指导,快速成长。

钢琴贯穿了他的一生,他始终在追求一种令人眩晕的、激情澎湃的演奏方式,那种爆发力和扣人心弦的演奏令人如痴如醉。

李斯特作品众多,代表作有交响诗《塔索》《匈牙利》《前奏曲》等13首、钢琴曲《匈牙利狂想曲》19首、交响曲《但丁》《浮士德》、钢琴协奏曲2部,以及大

目录

《走近大音乐家1:海顿》:

第一章 拥有一副好嗓子的小村童

马车匠和厨娘的音乐爱好

寄人篱下的小海顿

维也纳,我亲了!

启蒙——唱诗班歌童

第一次作曲

海顿家的“摇钱树”

可怕的变声期

第二章 被现实击碎的短暂自由

被赶出唱诗班

残忍的现实vs虚幻的自由

街头卖唱的流浪汉

觅得良师

潜心学习

第三章 羽翼渐丰

第一部歌剧

授课之路

弦乐四重奏

宫廷乐师的稳定生活

《第一交响曲》

令人痛苦的婚姻

第四章 宫廷乐师生涯

受雇于人的无奈

豪华宫殿中的孤独天才

繁忙职务=充实快乐

宫廷生活的决定性转折

“海顿老爹”诞生记

亲王宫殿中的歌剧季

创作重焕生机

亲王的补偿

交响乐作品的重新崛起

莫扎特的献礼:《海顿四重奏》

无瑕的异性友谊

第五章 独立乐人——久违的自由

退休的海顿

与所罗门的缘分

……

第六章 盛名下的高光晚年

《走近大音乐家2:舒伯特》:

第一章 琴声里的童年

天才的诞生

黄昏的家庭音乐会

一波三折的拜师路

命运的第一次转折

第二章 少年作曲家

痛并快乐的校园生活

推开古典音乐的大门

结交志同道合的朋友

雏鹰展翅

命运的第二次转折

第三章 峥嵘初显

加入教师行列

开启创作之春

《纺车旁的格丽卿》

《魔王》传奇

原野上的小玫瑰

命运的第三次转折

第四章 献身音乐

自由艺术家生涯

迈进创作之夏

“舒伯特小组”和“舒伯特之夜”

青春明快的《鳟鱼》

第五章 成为“歌曲之王”

风靡奥地利

迎来创作之秋

失败的歌剧作者

《未完成交响曲》的故事

声乐套曲《美丽的磨坊姑娘》

第六章 在音乐中长眠

奔向创作之冬

和偶像贝多芬的友谊

公开音乐会

生命悲歌《冬之旅》

人生绝响《天鹅之歌》

是结束,也是开始

《走近大音乐家3:李斯特》

试读

《走近大音乐家1:海顿》:

在协议中有一项教学义务,即海顿需要在服务期间给歌手上课,还需要将一些器乐经验传授给乐队成员。

其实海顿在被赶出唱诗班、获得短暂自由的那几年所做的各种各样的零工中,就有教师这个行当,而且海顿骨子里的善良,让他非常乐意去教授学生。

成为乐长之后,虽然签署的协议中并未规定海顿需要向乐队成员教授作曲经验,但海顿依旧对乐队成员关心备至,甚至潜移默化地传授他们作曲的相关知识。

从海顿成为乐长开始,“海顿老爹”的爱称就开始出现。虽然海顿身为乐长,甚至属于宫廷的官员,但是海顿本就是平民出身,又极富幽默和乐观的性格,所以从来不会端架子,对乐队的成员都非常好。而这,正是海顿逐渐向“海顿老爹”的过渡,整个过程也是“海顿老爹”的诞生过程。也就是说,“海顿老爹”的称号,和海顿自身的性格、行为准则息息相关。

真正让海顿绑定“海顿老爹”的称号,源于海顿在埃斯特哈萨宫殿流传的一段轶事。

从1766年开始,尼古拉斯亲王将宫廷重心转移到了埃斯特哈萨宫殿。作为亲王雇用的乐师自然也需要跟随。可这里就有一个巨大的矛盾,就是这群乐师绝大多数是奥地利人。

艾森斯塔特宫殿虽然离维也纳有一段距离,但至少还在奥地利。但是埃斯特哈萨位于匈牙利,而且仅有海顿和少数几个乐师能够将家人接到新宫殿,多数乐师只能将自己的家人留在艾森斯塔特。

当然,尼古拉斯亲王在埃斯特哈萨逗留的时间会受到外出旅游和一些活动的影响。有时候尼古拉斯亲王并不会在埃斯特哈萨逗留太长时间,这也使得海顿带领的乐队成员有返回艾森斯塔特与家人聚首的机会。

1772年,尼古拉斯亲王竟然一反日常规矩,在埃斯特哈萨一连逗留了好几个星期,这可把乐队成员郁闷坏了。

毕竟亲王在宫廷逗留,他们作为音乐仆役,就必须随时响应,以便时刻满足亲王的音乐需求。这批乐队成员实在忍受不了与家人的长久分离,于是,纷纷找到海顿,渴望海顿能够为他们出谋划策。

海顿虽然婚姻生活并不幸福,一直忍受着自己冲动之下造就的失败婚姻,但是海顿天生的善良让他对乐队成员的渴求非常同情。

于是,海顿作为“老爹”的那根弦被触动了,他决定想个好方法帮帮这些乐队成员。可海顿虽然身为宫廷乐长,但是依旧受到协议的制约,又不能直接向亲王提出要求。

该怎么办呢?海顿灵机一动,想到了一个神奇的方法——创作一首特殊的交响曲。创作新乐曲,是海顿的权利和义务,而且此时的海顿,已经拥有足够的实力将自身的情感融入作品之中。

于是,海顿决定用音乐作为暗示,让对音乐有足够喜爱和了解的尼古拉斯亲王,自己感受包含在乐曲中的情感和渴求。

海顿创作的这首交响曲,共有四个乐章,前三个乐章其实、与其他交响曲差别不大,如第一乐章是快板,能够快速吸引听众的兴趣;第二乐章则是宁静又温和的慢板,能够让人感觉到舒心惬意;第三乐章则是小步舞曲,显得明亮轻快,可以让人感觉到清新如意。

这首交响曲的重点和独特之处在第四乐章。新交响曲创作完成后,尼古拉斯亲王就和家族成员,以及邀请的各方好友,在埃斯特哈萨宫殿进行了聆听和欣赏。

前三个乐章让亲王和众多聆听者沉浸其中,但进入第四乐章的终章后,本来应该是快板的乐章,出现了非常独特的变化,而且演奏过程也越发奇怪。

亲王和聆听者在最初的快板节奏中听到了些许黯淡的情绪,而随着乐章的推进,整个乐曲终章的节奏和速度开始变得越发平缓,之后,逐渐有乐师吹熄身边的蜡烛,然后拿着乐器默默退场。

随着吹熄的蜡烛逐渐增多,退场的乐师逐渐增加,终章音乐的声部变得越发寥落,乐曲织体也变得越发稀薄,但是,负责弦乐声部的乐手依旧在演奏。

直到最后,负责弦乐声部的乐手也陆续吹熄蜡烛,并退场,最后退场的是两位小提琴手,他们随着乐章的最后一个音符奏完,也吹熄了蜡烛,并默默退场。整个乐队都退场了,乐曲结束了,台上也变得黑暗了……

这首新乐曲演奏完毕后,除了尼古拉斯亲王,很多人没有听懂乐曲的含义,甚至不知道这到底是什么音乐。

第二天,尼古拉斯亲王就下达了一条命令:所有乐队成员,准许离开埃斯特哈萨宫殿,返回艾森斯塔特宫殿与家人团聚!

……

前言/序言

18世纪的欧洲,处于一个动荡与变革并存的时期。一方面,战乱不断,导致欧洲很多国家卷入战争;另一方面,随着民主思潮的崛起,整个欧洲的艺术和文化开始向新古典主义阶段迈进。

在这样的背景下,奥地利偏远的村落中,一个嗓音极具灵性的小村童诞生了。不远的将来,这个小村童,凭借着自身的勤奋,耗费了数十年的时间,成长为享誉世界的音乐界开拓者,被人们尊称为“海顿老爹”。

相较于同期的音乐家,如莫扎特和贝多芬,他们的人生经历较为曲折,充满苦难、磨砺、病痛。而海顿的一生,可谓极为平稳,没有那么多的波澜起伏,也没有那么复杂的人生路径。也正是这样平稳的生活,使得海顿能够专心地学习和创作。

从现代艺术角度来看,海顿的音乐成就,也许比不上莫扎特和贝多芬。但不可否认的是,在18世纪与19世纪相交的年代,他是极具声望、备受赞赏的音乐界巨擘。而且,莫扎特与贝多芬在音乐道路上的成长,都受到了海顿的教诲,并被莫扎特亲切地称为“海顿老爹”。

海顿不断地创新和尝试,对不同的音乐形式、音乐结构进行了探索和发掘。他的音乐也许不够震撼,但能够带给人凝聚、平衡、豁然开朗的深切感受。他的一生,丝毫无愧于他的称号——令人尊崇又才华横溢的“海顿老爹”。