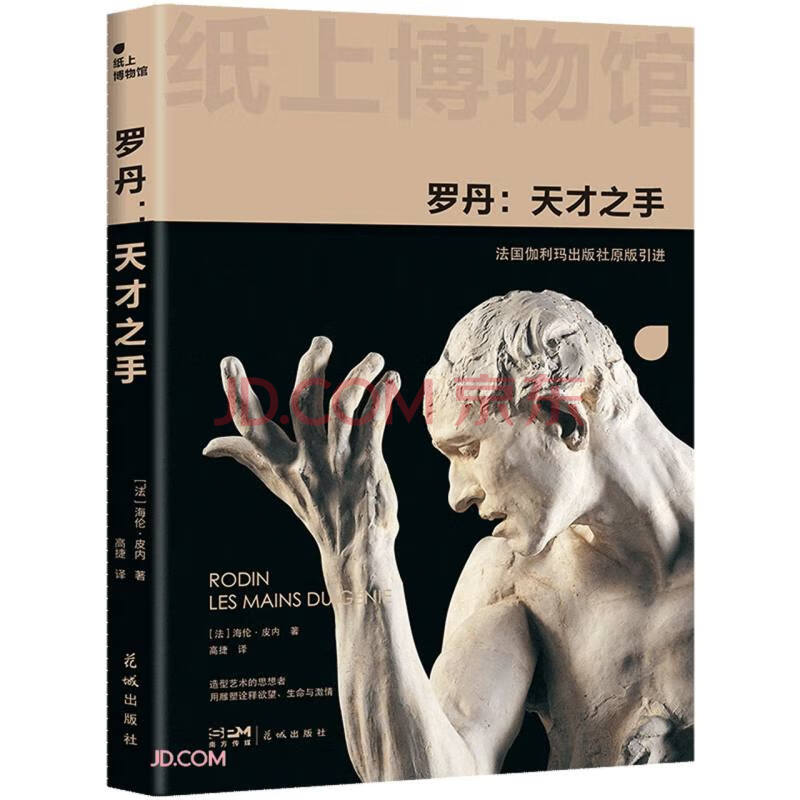

内容简介

罗丹,法国的雕塑天才,创作了《地狱之门》《加莱义民》《青铜时代》等直击人心的作品,其作品《思想者》更是深深影响世界,成为人类精神力量的象征。他的作品富有思想深度,对欧洲现代雕塑的发展具有不可估量的影响。

本书呈现了大量精美历史图片,结合书信片段等真实资料,摘录相关著作,全面地介绍了罗丹的一生及其艺术历程。本书内容翔实丰富,兼具思想性与趣味性,是了解这位艺术巨匠不可错过的好书。

目录

第一章 “你为艺术而生”

第二章 “50岁之前,我一直面临着贫困带来的各种问题”

第三章 “他就是一切,望不到尽头”

第四章 “简洁才是美”

第五章 “当荣誉加身”

资料与文献

试读

“诚然,米开朗琪罗与拉斐尔是艺术大家,却也未到你我触不可及的程度……你如此说道。那一刻,我们恍若看到了异界幻象,只见九霄云层破开裂口,从中有王冠掉落凡尘。接着,你不再说话,像是要洞穿幽冥,一窥自己20岁时的命运。”

——莱昂·富尔凯

弗朗索瓦-奥古斯特-勒内,1840年11月14日出生于巴黎弩街,是罗丹家的第二个孩子。其父让-巴蒂斯特与第二任妻子玛丽·谢费两年前便有一女,名为玛丽亚。

让-巴蒂斯特·罗丹,伊夫托地区人,生于一个车夫之家。同其他受工业革命感召背井离乡的外省人一样,让-巴蒂斯特于1820年离开诺曼底,前往巴黎谋生,并最终进入市警察局成为一名办公室勤杂员。奥古斯特·罗丹对他父亲的职业总是缄口不提。

平凡无奇的家庭生活

黯淡迷惘的童年时代

每周日,罗丹一家都会前往圣梅达尔教堂做弥撒。仪式结束后,或是参观巴黎植物园,或是去克拉马尔附近的乡间逛逛。有时,罗丹的姨妈泰蕾兹·谢费也会带着三个儿子加入,由于两家人经常碰面,罗丹与表兄弟们的关系格外亲密,三人分别叫奥古斯特、埃米尔和亨利。

罗丹与其他同龄男孩别无二致,只是性格比较内向,喜欢沉浸在幻想的世界里,将任何够得着的东西变成他的玩具。

“从我记事起,我就喜欢画画。母亲经常从一位杂货店老板那里买东西,老板打包李子干所用的纸袋,都是由图书书页乃至版画做成。我就临摹这些画,它们是我最早的模特儿。”这番话究竟是雕塑家本人的真实回忆,还是为迎合传记作家群体而编造的逸闻,满足他们对天赋早慧的猎奇心理?答案不得而知。

年幼的罗丹不仅腼腆,还患有严重近视,就读小学期间可谓一无所获。学校位于圣恩谷街,由基督学校兄弟会负责教学,绝大部分巴黎孩童都是在那儿念的书。用罗丹后来的话说,在校那些年他什么也没学到。眼见学无所得,让-巴蒂斯特把小罗丹送去博韦市的一所寄宿制学校,经营人是他的叔叔伊波利特。然而再次劳而无功,当后者决定把小罗丹送回巴黎时,他非但读写有困难,更是连数数都不会。他当时已经14岁,到了应该学习一门手艺的年纪。

强求父亲同意其从艺

入学巴黎皇家绘画学院

奥古斯特对未来还没有明确的规划,于是将大把时间消磨在了圣日内维耶图书馆,后者落成也才四年。在信手翻阅米开朗琪罗编绘的版画书籍时,罗丹灵光乍现,决定要从事绘画相关的工作。但事与愿违,在让-巴蒂斯特·罗丹眼里,艺术家不是什么正经职业,他为儿子规划了一些更加符合其社会地位的志向。奥古斯特也很执拗,就是不愿松口,最终在母亲和女儿的调停下,父亲放软了身段:奥古斯特以14岁的年纪进入位于医学院街的皇家绘画学院,也就是常说的“小学院”,用以和“大学院”“高级学院”做区分,后者即巴黎国立高等美术学院。

皇家绘画学院是一所免费学校,创办于1766年路易十五统治时期,1877年改名“国立高等装饰艺术学院”。尽管建校初衷是绘画教学,培养出的却多是细木工、錾刻工、灰泥工、铸造工之类的手艺匠人。多亏时任校长让-伊莱尔·贝洛克领导有方,再加上奥拉斯·勒考克·德·布瓦博德朗授课有术,皇家绘画学院重新在圈内站稳了脚跟。其教学理念以记忆为抓手,着重训练学生的观察能力、概括思维,以及捕捉目标特征的意识。勒考克·德·布瓦博德朗还鼓励学生在大自然中进行创作,这个观念直到很久之后才传入巴黎国立高等美术学院。罗丹始终铭记自然光线最利于烘托形状,甚至提出“雕塑艺术即露天的艺术”这样的论断。亦是在这一时期,他会前往圣马塞尔的马市写生马匹。

P1-7