内容简介

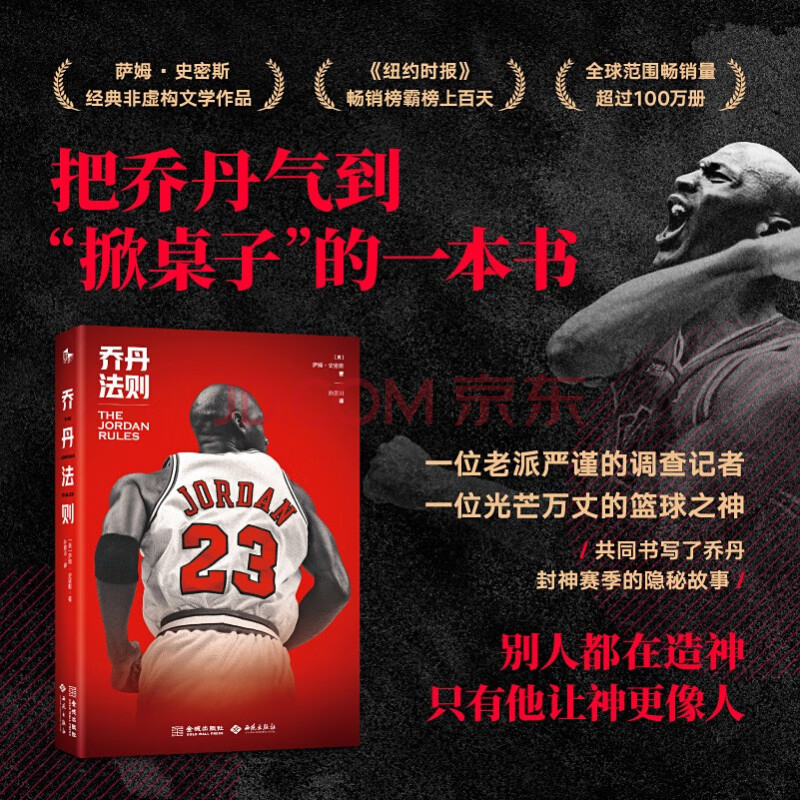

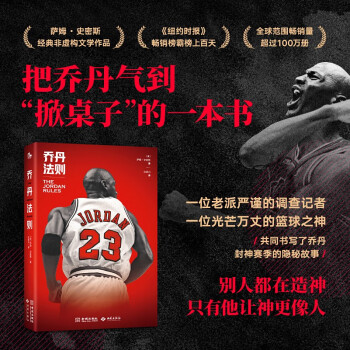

《乔丹法则》在20世纪90年代出版后,乔丹暴怒。作者萨姆·史密斯凭借NBA芝加哥公牛队随队记者的身份,追踪着1990/1991赛季公牛王朝首冠的全过程,也看到了很多潜藏于幕后,不为人所知的故事。作者口中的乔丹不再是官方包装下优雅、无敌、英俊的完美战神,而是一个在极致的好胜心驱使下,冷酷严厉、刻薄偏执的“暴君”形象。

一直以来,乔丹在人们心中的形象都是伟岸高大的,他拥有篮球世界里一切能够想象的美好。不过,如果将他从铠甲中剥离出来,就会发现,人们心中的“神”也是肉体凡胎。光芒的另一面,是一段平衡球队地位、队友霸凌、合同纷争的历史,更是暗不可测的人性。

本书内容颠覆了传统概念中的篮球英雄形象,曝光了许多内幕,对乔丹和公牛队产生了很大冲击,王座上毫无瑕疵的“篮球之神”不为人知的另一面开始被披露。因此,本书被后来的篮球记者们奉若圭臬,还被认为是迄今为止最好的乔丹传记之一,《纽约时报》畅销榜霸榜上百天,全球销量破百万册,当属体育纪实文学扛鼎之作,调查记者的典范教科书。

时隔多年,乔丹个人纪录片《最后之舞》亦将本书作为历史话题收录讲述。重提陈年旧事,《乔丹法则》会带领读者了解神的另一面,也能帮助大家更精准地评判和衡量篮球世界。

精彩书评

乔丹说话刻薄,他不只是在灌篮之后以“毒舌”怼人……(萨姆 ·史密斯)在这本书中透露了乔丹自恋、飙垃圾话、过度竞争的一面。

——《新闻周刊》

《乔丹法则》整本书都很有趣,但是最有趣的部分来自乔丹和队友们在场下共度的时光,史密斯把我们带到了更衣室,带到了球队的专机和大巴上,以及在比赛期间的替补席。很多书都在着重刻画球队整体取得的成功,而忽略了个体,但是《乔丹法则》做到了这一点。

——美联社

作者萨姆·史密斯向你展示了乔丹的另一面,却不含敌意。这不是华而不实的商业运作,也不是戏剧化地将其宣布为“圣徒”。史密斯的这本书并没有把乔丹描述成一个坏人或者暴君,他只是把乔丹描述成了一个活生生的人。

——《奥兰多哨兵报》

从某种方式上说,读这本书让人更加喜欢乔丹了。作者展现出来的乔丹不仅是堪比木偶“提线者”的技惊四座,更像是一个俗世之人。他不断成长,而且有谦卑之心。

——《体育画报》

目录

推荐序 《乔丹法则》,最佳体育阅读范本 / 001

序言 2020年6月 / 005

前言 1991年6月 / 019

第1章 1990 年春天 / 001

第2章 1990 年夏天 / 015

第3章 1990 年10 月 / 042

第4章 1990 年11 月 / 069

第5章 1990 年12 月 / 098

第6章 1991 年1 月 / 126

第7章 1991 年2 月 / 153

第8章 1991 年3 月 / 178

第9章 1991 年4 月 / 214

第10章 热身 / 244

第11章 期末考试 / 265

第12章 荣耀时刻 / 283

后 记 / 311

致 谢 / 332

试读

2020年6月

当有人问我怎么看待《最后之舞》这部纪录片时,我告诉他们,这部纪录片精彩绝伦。它讲述了历史上最伟大的体育故事之一,它让看过乔丹打球的人重新认识了乔丹。但是,这本书向只是把乔丹看作历史人物的那代人介绍了乔丹。那部纪录片拥有美国伟大小说包含的所有元素:冲突、品格、人设、观点、英雄(当然是指乔丹)、一群潜在的坏人(杰里·克劳斯、伊塞亚·托马斯,甚至芝加哥公牛队——正是他们把乔丹“赶出”了篮球界)。伟大的历史值得我们为他“再奏一曲”。从1984年乔丹来到公牛队的那刻,公牛队就开始努力缔造新的辉煌。从那时到1990/1991赛季第一个NBA总冠军,再到1997/1998赛季最后一个NBA总冠军,他们建立了20世纪90年代的“公牛王朝”,这是值得再讲述一遍的传奇故事。

在我的观念里,电视娱乐与体育电视网(ESPN)和美国奈飞公司(Netflix)联合制作的这部纪录片,很好地讲述了乔丹的这段故事。即便故事主要是从乔丹的视角讲述的,那也无可厚非。其他人也都讲述了自己的故事,现在是乔丹讲述自己故事的时候了。对于《最后之舞》的大部分内容,我并没有意见,并不觉得言辞激烈。乔丹达到了目的——他首次细致回顾了自己的过往。我认为这非常了不起。

然而,还有些故事仍然值得争论。其中一个就是“毒比萨”故事。那场戏剧性故事发生在1996/1997赛季总决赛第5场,比赛之前,乔丹的确病了。他在那场比赛中令人难以置信的表现堪称传奇。乔丹最开始说自己患了感冒。不过,盐湖城的医疗人士却认为那是高原反应。当时,公牛队频繁到盐湖城的山谷里训练,然后再回到帕克城的山间别墅,几名球员都产生了高原反应。对乔丹而言,也许高原反应听起来不那么具有英雄色彩。他最后所讲述的“毒比萨”故事,当然增强了故事的戏剧性。行刺、阴谋、超级反派!他们永远不能阻止乔丹!

我对另一件事也略有微词,乔丹讲述的自己和史蒂夫·科尔的那场斗殴并非完全属实。菲尔·杰克逊在训练中并没有吹罚那个“体毛犯规”,他从来没有对乔丹那样做过。另一个关键点是当乔丹和史蒂夫·科尔开始扭打时,菲尔·杰克逊甚至都不在现场,他离开体育馆去参加赛季前的新闻发布会,当时,他是打电话处理这件事的。在那年赛前训练营期间,对媒体一向友好的NBA要求教练们请假15分钟去参加赛前媒体电话会议。据我听说,当时,乔丹有点被他的经纪人大卫·法尔克误导了。1994/1995年赛季后有一段停赛期,当时的封闭训练并没有延长到赛前训练营。科尔当时是公牛队的队员代表,他曾经以相对友善的方式为中层球员游说。法尔克是实力最强的经纪人,他在为提高工资帽游说,而提高工资帽带来的钱将归于收入最高的球员。这并没有问题,这是他的工作。但是,他误解了科尔的立场。乔丹不了解科尔,当时科尔只是代替乔丹的好兄弟约翰·帕克森上场,所以乔丹看到了机会。乔丹很可能感到遗憾,他在那种情况下打了科尔一拳,尽管科尔是个好人,但绝不好惹。

至于纪录片里另一个生动有趣的故事,毫无疑问属于易怒的底特律活塞队。活塞队在1990/1991赛季的东部决赛中输给公牛队之后,他们没有向“永远的冤家”公牛队致意就离开了球场。这在一定程度上导致伊塞亚·托马斯未能入选1992年奥运会的美国梦之队。《最后之舞》通过不优雅的离场强调了活塞队缺乏体育精神,并暗指这是非常罕见的,却很符合活塞队粗鲁的风格。可在我看来,这是非常平常的一件事,在那个充满身体对抗的时代,在那些充满了残酷的比赛中,我从来不能理解为什么冰球运动员能向刚刚打掉他们牙齿的对手祝贺。勒布朗·詹姆斯一败再败之后,也曾怒气冲冲地离开赛场,并受到抨击。我同意詹姆斯对此发表的观点——当你是胜利者时,你很容易变得优雅。公牛队和活塞队进行的系列赛,算得上NBA历史上竞争最残酷的比赛,两支球队太看重胜负了,以至于活塞队输掉比赛之后,球员们的内心滋生了仇恨。我宁愿自己的球队也会这么想。在这次“不辞而别”之前,乔丹也曾经以不太符合体育精神的方式对待活塞队球员,并因此招致怨恨和疏远。不过,这部纪录片里并没有详谈此事。

历史上,曾经有球员在球技上能与乔丹相提并论,但从来没有一个人像乔丹把球技、竞争意识,以及深远的影响结合起来。乔丹能在多大程度上战胜对手,就在多大程度上比对手聪明。和乔丹在一起,你永远都不可能真正搞清楚什么是欺骗,什么是激励。

乔丹对活塞队的致命一击是在奥本山宫殿球馆第4场比赛前的训练中。那是活塞队的主场,当时也并无诱因,一个看起来正义的乔丹猛烈谴责活塞队及其队员的恶意行为。尽管活塞队已经两次获得NBA总冠军,三次闯入NBA总决赛,乔丹却谴责他们不配获得冠军,不配代表NBA和篮球比赛的水准。至于冠军精神,他们还差得远。整个谴责过程持续了将近半小时。由于当时还不是网络时代,直到第二天的报纸印出来之后,

前言/序言

推荐序? 《乔丹法则》,最佳体育阅读范本

颜强

“芝加哥有着不同的白天和黑夜……”

当我再写下这样一段开篇的时候,时间已经过去了25年。离开篮球编辑的工作角色,于我而言,也有23年了。

那一段开篇,更是一段编译连载的开篇,主要引用的故事内容,还是依据罗兰·拉曾比(Roland Lazenby)的非虚构作品—— Blood on the Horns: The Long Strange Ride of Michael Jordan’s Chicago Bulls。我直译了书名,作为报纸故事连载的大标题:《牛角上的血滴》。

这个连载每期都在1800字到2000字,有时甚至更多,延续了20多期,后来实在感觉不宜过长才终结。1999年春天的《体坛周报》,之所以要求我一定要做个乔丹故事主题的深度连载,原因极其简单,那一年的报纸从一周一期,改成了一周两期,故事连载,能拉住读者的兴趣、能让报纸的销售保持连贯性。而在那个年代,只要是乔丹的故事,就不怕没人读。即便我只是个入行才一年,兴趣爱好起初都不在篮球的编辑。

《牛角上的血滴》还算成功,时过多年,还有球迷读者愿意谈起。拉曾比原著里很多故事,就是乔丹纪录片《最后之舞》的框架。

我准备的时间非常仓促。这也可能符合《体坛周报》一贯以无规划为规划的意志吧。但报社对各种资讯资料的储备,投入相当大,我在编辑部书架上,找到了十多本英文原版的NBA书籍,添货更新还很勤,在那个年代的中国新闻界,这已经十分难得了。

那十多本书,既是我编写《牛角上的血滴》的资料,更是我真正认识和了解NBA背景、窥探其内里的起点。我还记得其中有《“大鸟”伯德自传》《“魔术师”约翰逊自传》《怒不可遏》(巴克利自传),还有菲尔·杰克逊的Sacred Hoops,讲述乔丹第一次退役到复出的Hang Time……其中最不起眼的一本平装本小书The Jordan Rules(《乔丹法则》),封面是迈克尔·乔丹左手运球,抬眼似乎准备上篮的画面。

“乔丹法则”,即便对于当时我这样履历浅薄的体育编辑,也知道这是公牛第一个三连冠前,被底特律活塞队“坏孩子军团”收拾得欲哭无泪的独特现象。这本书最不起眼,因为虽是平装却很厚,印刷纸张也不好,字体行距细密,卖相上并不是阅读佳品。这本书被我列在阅读序列的最后,直到我写完《牛角上的血滴》那个长连载后,才开始阅读。

很大程度上,《乔丹法则》这本书为我打开了体育报道,乃至新闻报道和社会观察的一扇大门。

这本书有个副标题The Inside Story of a Turbulent Season with Michael Jordan and the Chicago Bulls,关于迈克尔·乔丹和芝加哥公牛队,一个跌宕起伏赛季的“内幕故事”。类似标题,当然有博取关注、促进销售的用意。但在所有非虚构作品的阅读中,乔丹和公牛队的第一个总冠军赛季、1990/1991赛季的完整呈现,阅读起来不仅时有惊心动魄之感,更有些颠覆认知、又直指人心的深度触动。

原来体育报道也可以这样写!

原来深度的体育报道,和“水门事件”的“深喉”,如出一辙。

事后经年,在欧洲游历时,西蒙·库珀的《足球之敌》《足球经济学》,大卫·科恩的《足球商业》,艾米·劳伦斯的《不败之师》,以及贝洛斯的《足球,巴西化生活》,都给了我很大启示,令人眼界大阔。因缘际会间,我还和库珀建立了不浅的交情。但萨姆·史密斯的《乔丹法则》,依旧保持着振聋发聩的地位。

这是在20世纪80年代,以调查记者的作业方式,从赛场外一个更大社会广角,去探查乃至深究乔丹和芝加哥公牛队的长期跟踪。对于细节的记述和把握,萨姆·史密斯秉持美国新闻传统优良的“掏粪精神”,始终以冷静客观的态度,观察这支特殊球队内里和周边的种种细节,通过勾画数百个不同个体,搭建起一幅各类型运动人物的群像。

对于大多数球迷而言,竞技场上那赛事期间的真刀真枪,是最刺激喧嚣的。然而,在四节比赛之前后,潜藏的伏笔、暗埋的恩怨,赛后沉淀下来的情绪、持续搅动的人际和利益关系,更是群像故事内里更深的一层。

那是一个独特的赛季,也是乔丹终于打破心魔,带领公牛队冲上云霄的封神赛季。夺冠夜,他在更衣室里怀抱奖杯痛哭流涕的场面,成为体育经典瞬间。但《乔丹法则》,讲述的却是另一面的故事。

另一个乔丹,另一支芝加哥公牛,另一种故事。

和四节比赛、“飞人”高入云天、力挽狂澜,不尽相同,却又极其契合的另一面故事。

萨姆·史密斯是时政调查记者背景出身,进入《芝加哥论坛先驱报》这样有国际声誉的城市报纸之前,有过华盛顿地方政治报道经历。写《乔丹法则》之时,他已经是公牛队跟队记者。写这本书,他是在探险,探究人心之险。

我不太确定,中国有没有体育跟队记者能写出这样的作品。因为史密斯始终保持着报道者界限,始终用中立角度和客观眼光,观察乔丹以及公牛队。他不避