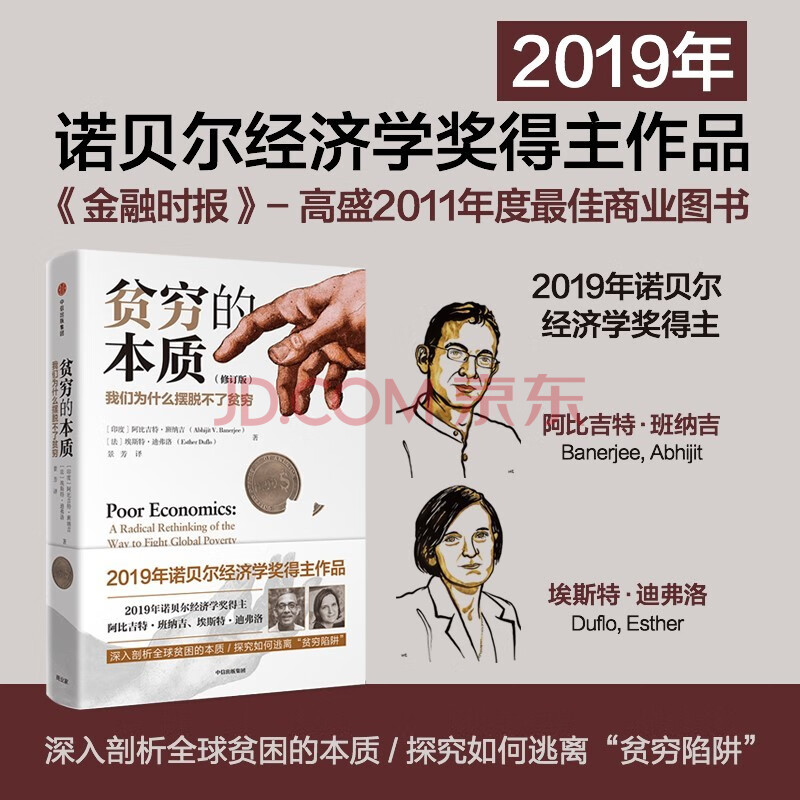

内容简介

他们曾被说成是白人的负担,是弱国劣政的牺牲者。

他们是最底层的10亿人,生活在每天0.99美元的贫困线之下。

数万亿美元的援助未能救他们于水火之中,

他们,依然深陷贫穷的陷阱,前路不明……

为什么贫穷?

为什么他们吃不饱饭还要买电视?为什么他们的孩子即使上了学也不爱学习?为什么他们放着免费的健康生活不去享受,却要自己花钱买药?为什么他们能创业却难以守业?为什么大多数人认为小额信贷、穷人银行没什么效用?

15年以来,为了弄清为什么会贫穷,贫穷又会导致哪些特定问题,从而不断让穷人陷入无法逃离“贫穷陷阱”的怪圈,两位作者深入五大洲多个国家的穷人世界,调查贫困人群最集中的18个国家和地区,从穷人的日常生活、教育、健康、创业、援助、政府、NGO等生活的多个方面,探寻贫穷真正的根源。

同时,本书也对关于贫穷的一些流行观点进行了反思,比如援助越多穷人的依赖性越强,外部援助不起作用等等。他们指出,多年来的扶贫政策大都以失败而告终,原因就在于人们对于贫穷的理解不够深刻,好钢没有用在刀刃上。他们通过大量的实例,提出了一些实用性较强的建议,寻找那些经得起检验的扶贫方案,为政策制定者、慈善家、政治家及所有希望天下脱贫的人提供了重要指导。

精彩书评

阿比吉特·班纳吉和埃

斯特·迪弗洛很擅长概括

经济发展的秘密。他们运

用了很多针对当地的考察

记录及实验,探寻贫穷国

家的穷人是怎样应付贫穷

的:他们知道什么?从表

面上看他们想要什么或不

想要什么?他们对自己及

别人的期望是怎样的?他

们怎样做出选择?显然,

两位作者通过个人行动和

公共行动赢得了多次富有

意义的小胜利,为全球穷

人带来了巨大的收益,而

且这些收益还可能会像滚

雪球似的继续下去。这本

书令我非常着迷,让我对

穷人摆脱贫困充满了信心

。

——罗伯特·默顿·索洛

诺贝尔经济学奖得主、麻

省理工学院教授这是一本

见解极为深刻的好书,由

两位专门研究贫穷本质的

优秀作者写成。

——阿马蒂亚·森 诺贝

尔经济学奖得主、哈佛大

学经济学及心理学教授

对于每一位关心世界

贫穷问题的人来说,这本

书都是一本必不可少的读

物。我很久没读过能让我

学到这么多的书了。

——史蒂芬·列维特 《

魔鬼经济学》作者

这本书中,作者进行

了大胆的研究,亲身体验

并描述了全世界至少8.65

亿贫困人口(日均收入低

于0.99美元)的真实生活

。

——《经济学人》

随机对照实验是解决

贫困问题常用的方法。这

本由阿比吉特·班纳吉和

埃斯特·迪弗洛合著的《

贫穷的本质》对其进行了

深刻的阐释,并提出了一

个令人深思的问题:“什

么形式的援助最有效?”

——《纽约时报》

目录

推荐语

前言

第一章 再好好想想

第一部分 生活案例

第二章 饥饿人口已达到10亿?

第三章 提高全球居民健康水平容易吗?

第四章 全班最优

第五章 帕克·苏达诺的大家庭

第二部分 慈善机构

第六章 赤脚的对冲基金经理

第七章 阉人贷款给穷人:不那么简单的经济学

第八章 节省一砖一瓦

第九章 不情愿的企业家们

第十章 政策,政治

总 结

致 谢

注 释

试读

不到5岁便夭折的儿童每年有900万。在撒哈拉沙漠以南的非洲地区,产妇死亡概率为3.3%,这一比例在发达国家仅为0.018%。全球至少有25个国家,大多数为撒哈拉以南的非洲国家,其人口的平均寿命不超过55岁。仅在印度一国,就有超过5000万的学龄儿童连简单的课文也看不懂。

看了上面这段文字,或许你只想把书扔到一边,不去想世界贫穷这件大事,因为这个问题看上去太宽泛、太棘手。然而,我们写这本书的目的就在于,劝你不要那样做。

宾夕法尼亚大学近期的一项实验表明,这一问题的重要性会令我们无比震惊。。研究人员发给每个学生5美元,让他们填写一份简短的调查表,然后再给他们看一份传单,请他们为“拯救儿童”(全球慈善机构之一)捐款。传单有两种不同的类型,有些学生所看到的传单是这样的:

马拉维的食品短缺影响着超过300万儿童;在赞比亚,自2000年以来的严重干旱已导致粮食产量下降42%。因此,300万赞比亚人将面临饥饿,400万安哥拉人(占安哥拉人口总数的1/3)已被迫离开自己的家乡,超过1100万埃塞俄比亚人急需食品援助。

另外一些学生所看到的传单上画着一个小女孩,还有这样一些文字:

罗西娅是一个来自非洲马里的7岁女孩,她过着极度贫穷的生活,甚至面临着挨饿的危险。然而,您的经济援助将会改善她的生活。有了您以及其他好心人的支持,“拯救儿童”将与罗西娅的家人以及社区里的其他人一起帮助她,让她能吃饱饭,接受教育,具备基本的医疗及卫生常识。

看了第一份传单的学生平均每人捐了1.16美元。和第一份传单不同,第二份传单展现了一个人而不是数百万人的困境,看了这份传单的学生平均每人捐了2.83美元。这样看来,学生们愿意为了罗西娅而承担一点儿责任,但在面对广泛的全球性问题时,他们就不免有些泄气了。

接下来,研究人员又随机选定了一些学生,先告诉他们这样一个现象,即人们不愿关注那种泛泛的信息,他们更有可能会捐钱给某一特定受害者,然后再给这些学生看那两份传单。结果显示,看了第一份传单的学生平均每人捐款1.26美元,与事先不知道该现象的学生所捐的钱差不多。然而,看了第二份传单的学生在得知这种现象之后,平均每人仅捐了1.36美元,远远低于不知道该现象的学生所捐的钱。鼓励学生们再想想反而使他们对罗西娅不那么慷慨了,但也没有对每个马里人都更慷慨了。

学生们的反应是一个典型案例,说明了大多数人在面对贫穷等问题时的感觉。我们的本能反应是慷慨,特别是在面对一个身陷困境的7岁小女孩时。然而,正如宾夕法尼亚大学的学生们一样,我们在重新考虑之后常常失去信心:我们捐的那点儿钱不过是沧海一粟,而且这些善款的安全性也得不到保障。这本书会让您再好好想想,如何摆脱那种“贫穷的问题难以解决”的感觉,从一系列具体问题出发,重新审视这一挑战。这些问题只要能得到恰当的定位并为人们真正理解,就能够逐一得到解决。

遗憾的是,关于贫穷的辩论往往不是这样展开的。很多侃侃而谈的专家并没有讨论怎样抗击痢疾和登革热最有效,而是专注于那些“大问题”:贫穷的最终原因是什么?我们应该在多大程度上信任自由市场?穷人能够受益于民主制吗?外来援助可以发挥什么样的作用?等等。

杰弗里·萨克斯是联合国顾问、纽约哥伦比亚大学地球研究所主任,同时也是一位贫穷问题专家。他对上述问题的回答是:贫穷国家之所以贫穷,原因在于这些国家往往都气候炎热、土地贫瘠、疟疾肆虐、四周被陆地所包围。因此,如果没有大量的原始投资助其解决这些地方性问题,这些国家很难提高自己的生产力。

P1-3

前言/序言

埃斯特6岁时曾读过一 本关于特蕾莎修女的书, 书中提到了一个叫加尔各 答的城市。这个城市非常 拥挤,人均居住面积只有 0.93平方米。当时,埃 斯特把这个城市想象成一 个大棋盘,由许多个3英 尺×3英尺的小格子组成 ,每个小格子只能挤进去 一个“小兵”。她当时就思 考着,自己究竟能为这个 城市做些什么呢? 24岁时,埃斯特终于 来到了加尔各答市,当时 她已是麻省理工学院的一 名研究生。在乘出租车前 往市区的路上,埃斯特向 窗外望去,眼前的一切令 她有些失望。每个角落都 空无人烟,只有一棵棵树 木、一块块空草坪和孤单 的人行道。那本书中刻画 得触目惊心的困境在哪里 ,那些拥挤的人群都跑到 哪里去了? 阿比吉特6岁时就知道 加尔各答市的穷人住在哪 儿,他们就住在他家后面 那栋摇摇欲坠的小房子里 。那些穷人的孩子似乎总 有玩的时问,他们擅长玩 各种游戏。如果阿比吉特 和他们玩弹球,最后弹球 总会跑到他们的破裤兜里 。对此,阿比吉特心里很 是不服气。 自打贫穷一出现,我 们就产生了某种以约定俗 成的方式来贬低穷人的冲 动。穷人频繁地出现在社 会理论及文学作品中,他 们被描述得有时懒惰,有 时上进;有时高尚,有时 鬼祟;有时愤怒。有时顺 从;有时无助,有时自强 。毫无疑问,有些政策取 向与这种针对穷人的看法 相一致,如“给穷人创建 自由市场”“呼吁人权至上 ”“先解决冲突”“给最贫穷 的人多些资助”“外国援助 阻碍发展”等。然而,这 些想法却无法帮助那些处 于贫穷状态下的普通男女 实现希望、消除疑虑、弥 补不足、满足愿望、坚定 信仰、解决困惑。穷人的 出场通常只是作为某种励 志剧或悲剧的主人公,或 令人钦佩,或惹人怜悯, 而不是某种知识的传播者 ,人们不会向他们咨询想 法或计划。 贫穷经济学常常与穷 人经济学相互混淆,因为 穷人几乎一无所有,所以 他们的经济状况一般也无 人关注。遗憾的是,这种 误解严重影响了消灭全球 贫穷之战——简单的问题 会产生简单的解决方法。 扶贫政策方面充斥着会取 得立竿见影的效果的泡沫 ,事实证明这一点儿也不 奇怪。要想取得进展,我 们必须摒弃将穷人贬低为 固定形象的习惯,花点儿 时间真正去了解他们的生 活,包括这种生活中的复 杂与多彩。15年来,我们 始终坚持着这一行动目标 。 我们是学者,与大多 数学者一样,我们构建理 论,研究数据。然而,我 们研究的性质却有着不同 的意义。我们用几个月, 甚至很多年的时间与非政 府组织(NGO)活动分子、 政府官员、医疗保健工作 者及小额信贷者接触,进 行基础性研究。我们来到 街头巷尾,村前屋后,与 住在那里的穷人交谈,向 他们提出问题,搜寻数据 信息。我们在那里遇到了 很多善良的人,如果没有 他们的协助,这本书就不 可能完成。在很多情况下 ,我们只是路过而已,却 始终被他们当作客人来对 待。即使我们提出的问题 并无多大意义,他们也会 耐心解答,并同我们分享 很多有意思的故事。 回到办公室后,我们 一边回顾那些故事,一边 研究数据,感到有些不可 思议,甚至迷惑不解。我 们难以将自己的所见所闻 与那种(西方或受过西方 教育的)专业发展经济学 家及政策制定者对于穷人 生活的看法联系起来。有 时,强有力的证据迫使我 们重新评估甚至放弃我们 所坚持的理论。然而,我 们会尽量先搞清楚,我们 的理论为什么行不通,怎 样利用该理论更好地描述 世界。本书就产生于这一 思想交叉点上,展现了我 们所编织的一个关于穷人 生活的完整故事。 我们所关注的焦点是 世界上最贫穷的人,就全 球穷人最多的50个国家来 说,其平均贫困线为每人 每天生活支出为16印度卢 比。。各国政府将生活费 低于这一水平的人定位为 贫穷状态。根据写作本书 时的汇率标准,16卢比相 当于36美分,但由于大多 数发展中国家的物价水平 较低,如果穷人以美国的 物价水平来购物,他们就 需要花更多的钱——99美 分。因此,要想知道穷人 是怎样生活的,你就要想 象如何在迈阿密或莫德斯 托每天只靠99美分生活。 要用这点钱购买你一天所 需(除了住房),这并不容 易。比如,在印度,99美 分只能买15根小香蕉,或 是3磅劣质大米。你能靠 这点吃的活下去吗?不过 ,2005年,全球有8.65 亿人口(占世界总人口的 13%)都是这样生活的。 有一点值得注意,即 使这些人处于贫穷状态, 他们几乎在所有方面都和 我们一样。穷人与我们有 相同的欲望和弱点,理性 也不比我们差——正好相 反,恰恰因为他们几乎一 无所有,我们常常会发现 ,穷人在做选择时会非常 谨慎:为了生存,他们都 需要成为精打细算的经济 学家。然而,我们和他们 的生活依然有着天壤之别 。这在很大程度上是因为 ,我们对自己生活的方方 面面都已经习以为常,几 乎不会在这些方面细细思 量。 每天99美分的生活意 味着,你接收信息的渠道 也会受限——报纸、电视 和书籍