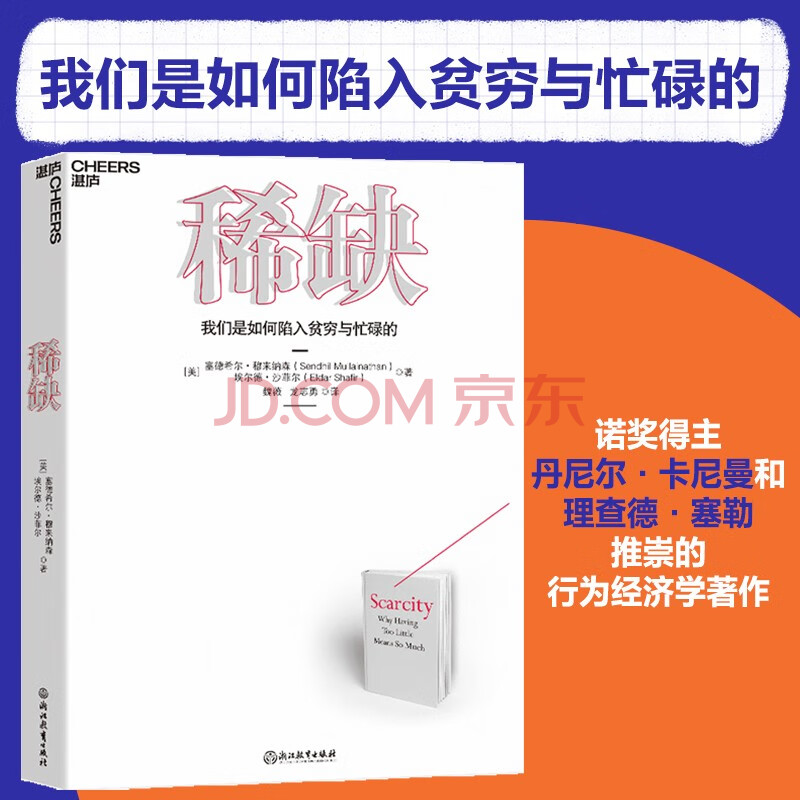

内容简介

在长期研究穷人和扶贫的过程中,塞德希尔· 穆来纳森发现他和穷人的焦虑竟然类似:穷人缺钱,他缺时间。在这一现象基础上,他与普林斯顿大学心理学教授埃尔德·沙菲尔进行了大量的实验室研究和现实调查,却发现了一个存在于世人中间的惊人真相:穷困之人会永远缺钱,而忙碌之人会永远缺时间。

但是,进一步的研究证实:这些都是表面现象。因为即便是给穷人一笔钱,给拖延症患者一些时间,他们也无法变得富足和有效率。为什么稀缺心态会让我们无法摆脱稀缺?因为处于稀缺中的人,其心智容量和认知能力会受到很大限制,从而导致其习惯于应付匮乏的行为模式。在长期性的资源(钱、时间)稀缺中,人们已经形成了“管窥”之见,只能看到“管子”之中的事物,虽然这有可能为我们带来“专注红利”(短期的富裕或效率),但是从长远来看,这种“专心致志”反而会让我们产生“权衡式思维”,不断增加我们的带宽负担——当1元钱的价值在穷人与富人之间产生了巨大差异时,当印度金奈的街头小贩们陷入了无止境的借贷压力时,当每个人都处在多任务处理的“杂耍”状态中时……稀缺就会俘获我们的大脑,渐渐让我们失去认知能力和执行控制力,变得更加愚笨和冲动。

《稀缺》是《思考,快与慢》《噪声》作者丹尼尔·卡尼曼蕞推崇的行为经济学著作,它旨在揭示稀缺心态的各种复杂成因,并提出以“余闲”牵制稀缺的应对之法。个人如何才能摆脱财务困境,组织如何才能重获时间,而社会又如何才能帮助穷人?只有对“带宽”进行合理的规划和管理,我们才有可能从稀缺走向富足。

精彩书评

《稀缺》是行为经济学领域一部了不起的著作。经济学家穆来纳森和心理学家沙菲尔用心理学的实证研究重新解读了经济学的核心概念— “资源稀缺”,发现贫穷和忙碌并不是简单的因为缺少钱和时间,而是一种心态和能力的匮乏。一本《稀缺》,会让忙碌的人警醒,让贫穷的人振作。物随心转,境由心生,有容乃大,命由己造!

彭凯平

清华大学社会科学学院院长

把“稀缺”界定为一个心理问题而不是资源问题, 这真是一个奇妙且深刻的视角。正如本书的两位作者所 说,稀缺会俘获一个人的大脑,使他过于关注稀缺的对 象从而失去正常的判断力,这恰恰会导致稀缺状态进一 步恶化而不是使它得到改善。因此,真正可怕的不是资 源的稀缺,而是俘获我们大脑的稀缺心态。我想,这个 结论对所有读者都将是一个终身受用的告诫。

叶 航

浙江大学经济学教授、跨学科社会科学研究中心主任

没有什么就嚷嚷什么,越没有就越嚷嚷,这是我们在日常生活中经常会看到的现象。两位作者提出的稀缺会导致认知障碍的观点,将我们的直观感受上升到了理论高度。他们的研究给我们带来的启发是:如果你想要什么,不要等急需的时候才去要,要提前积累。

李 淼

物理学家,南方科技大学物理系教授

为什么穷人会更穷、富人会更富,而拖延症患者永远没时间?针对这一现象,社会学家称之为“马太效应”,经济学家称之为“稀缺现象”,但是所有这些说法都不如心理学的解释来得更妙趣横生又直抵人心,让人时常产生“原来如此”的恍然大悟感。

周 濂

中国人民大学哲学院教授

为什么稀缺心态会让我们无法摆脱稀缺?因为处于稀缺中的人,其心智容量和认知能力会受到很大限制,从而导致其习惯于应付匮乏的行为模式。个人如何才能摆脱财务困境,组织如何才能重获时间,而社会又如何才能帮助穷人?《稀缺》一书以独特的行为经济学视角,不仅从理论上进行了开创性的分析,而且还提供了大量的心理学与社会学实验,为摆脱稀缺提供了有力支撑。

周健工

未尽研究创始人

天底下只有四种事:重要且急迫的、不重要且不急迫的、不重要但急迫的、重要但不急迫的。人们不大会在前两者上犯错误,但经常会在后两者上犯错误:被不重要但急迫的事情占去有限的注意力带宽,而忽视了重要但不急迫的事情。读完《稀缺》后,就可以避免这个错误。

王 烁

财新传媒总编

我们的肉身刚刚步入富足时代,但我们的精神还滞留在稀缺的恐惧之中。穷人思维植根于人类的基因,率先用理性击碎它的人,也将率先获得身与灵的富足。

罗振宇

得到 App 创始人

前言/序言

资源稀缺不可怕,就怕有稀缺心态

之所以写这本书,是因为我们已经忙碌到了不得不写的程度。塞德希尔一直在向埃尔德抱怨:要做的事情太多,而能用来做事情的时间又太少。许多事情早就过了原定的截止日期,一直在延期,越来越让人担心:他不得不厚着脸皮去重新安排会议时间;收件箱里堆满了等待处理的邮件;很 久没有打电话问候母亲了,他甚至都能想象到她老人家那伤心失落的样子;车 子也早就过了年检期限。而且,事态还越拖越严重:转趟飞机就能去参加的那场会议,6 个月前还令他很兴奋,而现在却让他兴趣全无。拖延,已经演变成了恶性循环,烦心事层出不穷。现在又多了一件,那就是去给年检过期的车子 重新办理登记手续。而因为迟发了一封邮件,就导致整个项目的前进方向发生 了错误,若想让它回到正轨,又要去做更多的工作。最后,日常生活中应做而未做的事情渐渐堆积成山,随时都有崩塌的危险。

颇具讽刺意味的是,对于埃尔德来说,他完全没有因时间太少而一筹莫展 的经历。对于受此困扰的塞德希尔来说,这种状况虽然令自己有些不知所措, 但他还是毅然决然地制订了一个“走出困境”的计划。

首先,他要制止事态的进一步恶化。以前积压下来的事情优先去做,而新 找上门的事情则一概拒之门外— 他要对所有的新要求说“不”。他决定要一 丝不苟地去完成之前的未竟之事,以避免拖延状况进一步恶化。最终,他预期 自己的辛劳一定能获得成效:未竟事项的数量会减少到易于管理的程度。只有 这样,他才会考虑接手新事项。而且,从今往后,他要以更加谨慎的态度去做 事— 在点头答应之前,一定要反复斟酌才行。虽然这样做并不容易,但却很 有必要。

计划终于制订出来了,塞德希尔感觉很满意。就像伏尔泰很久之前说过的 那样,“幻觉是所有乐趣之首”2。

一星期之后,塞德希尔又打来电话:“我的两位同事正在构思一部关于美 国低收入人群的著作。这是一个好机会,我们应该贡献一章内容。”据埃尔德 回忆,塞德希尔当时的语气里完全没有一丝讽刺的意味。

显然,“贡献一章内容”这个机会太过宝贵,不容错过。我们自然应承了下 来。但也不出所料,应承下这件事情本身就是一个错误— 我们写得匆匆忙 忙,还拖了很久的稿。而令我们没有预料到的是,这个错误犯得很值得。因为 正是这个错误为我们创造了意想不到的机会,并最终催生了本书。

现摘录两段关于那一章内容的背景说明:

肖恩在克利夫兰工作,是一位办公室经理。他正因财务状况青 黄不接而苦恼:几份账单还等着他去还;信用卡又刷爆了;好不容易等到发工资,没想到一下子就花了个精光。境况正如他所说的:“月 末总是没钱花。”有一天,他过于乐观地估计了账户余额,忘记还有 一笔 22 美元的支出,结果开出去的支票就被退了回来。那时,连电 话铃响都会令他紧张,因为很有可能是某位债主“提醒”他又要还 钱了。缺钱的日子着实不好过。有时和朋友聚餐,他只能拿出比别 人少的份子钱。朋友们都能体谅他的难处,但这样的情形实在令他 汗颜。

而且从短期来看,这种处境也不会有所改变。5 个月前,他刚 赊账买下了一部前半年无须付款的蓝光影碟播放机,令他头疼的是, 等到下个月,自己该拿什么去支付这笔额外的账单?为了还清过去 欠下的债务,他已经搭上了越来越多的钱— 被退回的支票要收取 一笔可观的透支费;迟还的账单还要附上滞纳金。肖恩深陷于债务 泥潭中,无力自拔。

肖恩就像许多与他有着相同处境的人一样,从许多地方得到了理财建议, 而这些建议都大同小异:

不要再越陷越深了。不要再借贷了。节约开支,能省则省。有 些支出实在难以放弃,但你还是要想办法学会忍痛割爱。尽快还清 以前欠下的债务。最终,在没有新债务的情况下,你的财务状况才 会出现好转。达到这一目标之后,你还要继续保持警惕,谨防重蹈 覆辙。支出和借贷时,请三思而后行。不要考虑那些买不起的奢 侈品。如果你不得不借贷,那么就一定要搞清楚还债所要付出的 代价。

对于肖恩来说,这些建议中看不中用。抵制诱惑是一件很难做到的事情, 而抵制所有诱惑则更是难上加难— 他觊觎已久的皮夹克,现在终于打出了千载难逢的优惠价;女儿的生日快到了,用廉价礼物搪塞过去,似乎又不太合

适。超支的方面太多了。最后,肖恩再一次掉进了债务深渊。

显而易见,塞德希尔和肖恩的行为存在着相似之处:截止日期之前未完成 的工作,就像逾期没还的账单一样;约了又约的会议(草率地答应下来,又没 时间履行约定),就像被退回来的支票一样(草率地花了钱,又没钱还账)。你 越是忙碌,就越需要拒绝他人的请求;你的债务越多,就越需要不出去购物。 用逃避的方式解决问题,看似合理,但实践起来却颇有难度。一旦你放松了警 惕,稍微一点有关时间或金钱的诱惑就会让你陷得更深。后来,肖恩的债务越 欠越多,而塞德希尔应承下来的工作也越积越多。

上述两种看