内容简介

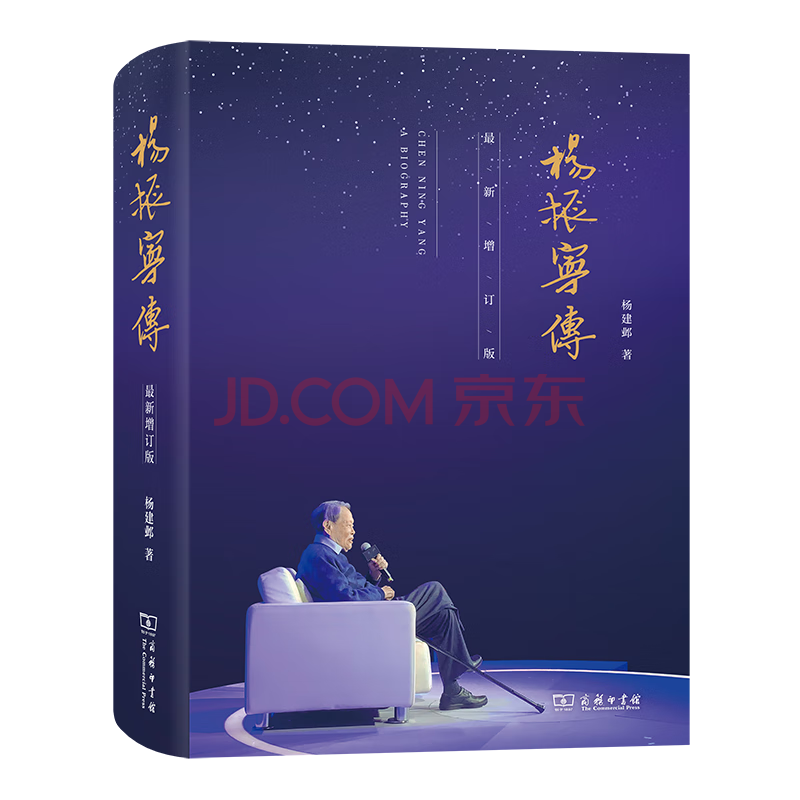

《杨振宁传(最*增订版)》是诺贝尔物理学奖获得者、二十世纪最有成就的科学家之一杨振宁先生的传记。由物理学教授杨建邺先生撰写,杨振宁先生审定认可,是有关杨振宁先生最厚实、最全面、最专业的一部传记,问世以来广受好评。本书生动详细地记录了杨振宁先生的家世背景、学术生涯、科学成就、社会活动以及个人生活,以翔实的史料收集、扎实的物理论述和踏实的写作态度见长,是了解一代科学巨擘杨振宁先生的人生历程、科学成就、思想轨迹、家国情怀的扛鼎之作。

精彩书评

《杨振宁传》的作者杨建邺是物理学教授,他的物理知识很多,又读了大量的文献,对我的工作有很多详细的、半通俗的描写。

——杨振宁

目录

回首天外,脚踏实地(代序) 陈方正 / 1

第一章 幸福的少年时代(1922—1938)

一、出生的年代 / 4

二、在父亲留美的日子里 / 8

三、父亲归来 / 13

四、世外桃源和“似有异禀” / 23

五、战乱中的奔波 / 41

第二章 西南联合大学(1938—1945)

一、战火中的西南联大 / 49

二、大学生活 / 59

三、获得学士学位 / 81

四、研究生院 / 91

五、远渡重洋 / 104

第三章 芝加哥大学(1945—1949)

一、寻找费米 / 107

二、来到芝加哥大学 / 115

三、特勒的建议和获得博士学位 / 127

四、“我是很幸运的” / 133

第四章 普林斯顿高等研究所(1949—1966)

一、来到高等研究所 / 141

二、海外姻缘 / 153

三、规范场理论 / 163

四、宇称守恒定律的破灭 / 195

五、美好的合作与最终分手 / 242

六、物理学之美 / 274

第五章 纽约州立大学石溪分校(1966—1999)

一、跳出象牙塔 / 298

二、更广阔的天地 / 305

三、统计力学中的辉煌 / 330

四、杨振宁与现代数学 / 348

五、另一个研究领域——物理学史 / 360

六、退休 / 376

七、香港中文大学 / 381

第六章 清华大学高等研究中心(1999— )

一、落叶归根 / 395

二、上帝的礼物 / 411

【附录】我的一些记忆 / 426

三、清华大学高等研究中心 / 431

四、冷原子研究 / 449

五、谈治学之道 / 460

第七章 “有生应感国恩宏”

一、与祖国的联系 / 472

二、痛苦的决定 / 481

三、1971年的壮举 / 489

四、致力中国科学的发展 / 513

五、亲情和师情 / 532

六、与邓稼先的永恒友谊 / 547

参考书目 / 557

索 引 / 564

第一版后记 / 581

增订版后记 / 585

最新增订版后记 / 587

试读

幸福的少年时代(节选)

清华大学校园里有一所职工子弟学校,在清华园当时的校门(现在称为“二校门”)西边,叫成志学校。杨振宁在这儿读了四年小学。杨振宁在回忆中说:

成志学校,现在是工会。自1929 年起我在这儿读了四年书。我每天自西院东北角家门口“A”出发,沿着相片……上依稀可辨的小路向南行,再向东南走,爬过一个小土山便到达当时的清华园围墙(“B”),然后沿着围墙北边的小路东行到成志学校。这样走一趟要差不多20 分钟,假如路上没有看见蝴蝶或者蚂蚁搬家等重要事件的话。

另外一条我常常骑自行车走的路是……自家门口东北行的大路。此路的一端是当时的校医院(即今天的蒙民伟楼)旁的桥(“D”)。每逢开运动会,我就骑自行车沿此路此桥去体育馆,和成志学校的同学们组织拉拉队呐喊助威。

父亲常常和我自家门口东行,沿着……第三条小路去古月堂或去科学馆。这条小路特别幽静,穿过树丛以后,有一大段路(在“C”附近)左边是农田与荷塘,右边是小土山。路上很少遇见行人,春夏秋冬的景色虽不同,幽静的气氛却一样。童年的我当时未能体会到,在小径上父亲和我一起走路的时刻是我们单独相处最亲近的时刻。

杨振宁的回忆,也许会使我们想起也曾在清华大学任教的朱自清所写的《荷塘月色》一文,因为二者竟有许多相似之处。朱自清写道:“像今晚上,一个人在这苍茫的月下,什么都可以想,什么都可以不想,便觉是个自由的人。白天里一定要做的事,一定要说的话,现在都可不理。这是独处的妙处,我且受用这无边的荷香月色好了。”

杨武之可能会像朱自清一样独自享受这“无边的荷香月色”,但年龄尚小的杨振宁恐怕暂时还无法享用,对他最具吸引力的恐怕是与儿时的朋友一起捕蝴蝶、看蚂蚁搬家、滑冰和骑自行车冲木板桥,等等。他的朋友多是当时清华大学教授的儿子,如数学家熊庆来的儿子熊秉明,数学家郑桐荪的儿子郑师拙、郑志清等。杨振宁除了学习成绩优秀以外,在玩上也自有一套主张,充满了冒险精神,很有刺激性,让一群孩子十分佩服。他当时的外号叫“杨大头”,也是这帮孩子的头。

骑自行车是杨振宁的拿手好戏,平地上骑不算功夫,要在危险的狭窄木板桥上冲过去,那才叫真本事,那才叫过瘾。他和一帮朋友最过瘾的是从气象台所在的坡顶上,骑车从一座没有栏杆只有两块木板搭成的小桥上呼啸而过。那种刺激,那种冒险,那种准确的判断,那种机敏的技术,让杨振宁得到一种巨大的精神享受!只是后来回想起来,才感到后怕,觉得那是一桩极其危险的事情。

冲坡冲多了也觉得乏味,于是杨振宁又常常耍出新花样。那时,清华大学生物系有几排大金鱼缸,每隔一定的时候,这些鱼缸会搬走进行清理,这时一帮孩子就会乘这个难得的机会苦练自行车的本领。在每两排鱼缸之间有一条砖砌的小沟,大约有两寸深,六七寸宽。他们就沿着沟骑车。这种骑法需要有极好的技术,车子不能弯行,弯了就会跌倒。杨振宁的车技超群,每一次他都可以轻而易举地驶过小沟。他还觉得不过瘾,又玩出一个花样:让只有四岁的杨振平坐在把手和座位之间,然后沿小沟行驶。有一次不知道是怎么回事,杨振宁带着弟弟行驶在小沟中时,车子忽然倾斜倒下,两人都从车上摔下来,杨振平摔得不轻,左额头撞到沟的边缘上,撞开了一个口子。杨振宁这下可吓坏了,连忙把弟弟带到医院,找到医生止血清理伤口,然后把弟弟带回家,还专门给弟弟金钱酥吃,哄弟弟不要告诉爸爸和妈妈。但这种事如何能瞒得过大人呢?杨振平说:“那次大哥好像挨了一顿骂。”

除了会玩,杨振宁的学习成绩绝对地好,而且在清华园里已经小有名气。学习对他来说是一件很轻松的事。

1933 年秋,杨振宁考上了崇德学校。崇德学校在城里西单绒线胡同,是一所教学质量享有盛誉的教会中学,从初一到高三,共有6 个班,每个班只招50 名学生,全校共有学生300 多名,其中约有四分之一的学生是住读。杨振宁的家离学校比较远,因此是住读,每周周末才能回家一次。新中国成立以后,这所学校改名为北京市第三十一中学。

在崇德学校,杨振宁受到了良好的中学教育,他不仅数、理、化等自然科学课程打下了很好的基础,而且在国语和英语方面也得到良好的训练。杨武之是一位颇有人文精神的教授,对于教育儿子很有心得。杨振宁对此曾深有感触地说:

我九、十岁的时候,父亲已经知道我学数学的能力很强。到了十一岁入初中的时候,我在这方面的能力更充分显示出来。回想起来,他当时如果教我解析几何和微积分,我一定学得很快,会使他十分高兴。可是他没有这样做:我初中一与初中二年级之间的暑假,父亲请雷海宗教授介绍一位历史系的学生教我《孟子》。雷先生介绍他的得意学生丁则良来。丁先生学识丰富,不只教我《孟子》,还给我讲了许多上古历史知识,是我在教科书上从来没有学到的。下一年暑假,他又教我另一半《孟子