内容简介

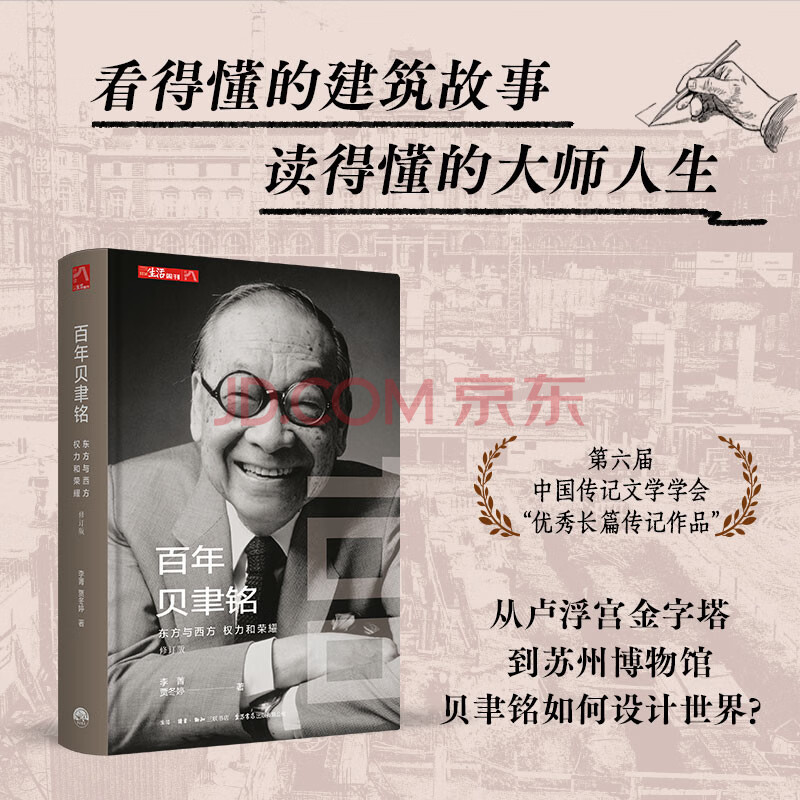

一部由三联生活周刊记者基于实地采访和丰富史料写成的传记,呈现贝聿铭作为建筑师和文化跨越者的一生。

作者通过走访贝聿铭的家人、助手与项目参与者,还原他的建筑人生和作品诞生背后的思潮、挑战,尤其关注贝聿铭如何在东西方文化张力中探索建筑的永恒性。书中不仅展示贝聿铭的建筑成就,而且呈现他借由建筑言说权力、荣耀、记忆与身份等命题的方式,体现出一种兼容并包的文化视野。既是一部贝聿铭建筑编年史,也是观察20世纪文化碰撞与历史变迁的独特窗口。

本书获评第六届中国传记文学学会“优秀长篇传记作品”。修订版除校订文字外,新增了“贝聿铭主要建筑作品时间轴”海报,与书中建筑年表图文互补、相得益彰。

目录

目录

序言 跨越东西方的人 / i

1 ———— 两个世界的源头 / 001

这么多年过去,贝聿铭与苏州的贝氏家族只有一种遥远的精神联系了。贝聿铭本人一直与在苏州的家族成员保持着若即若离的关系,或许隐藏着复杂的心绪。他曾说:“我可能是他们中的任何一个人,他们中的任何一个人也可能是我。”

2 ———— 登上“柯立芝总统号” / 039

贝聿铭并没有对宾大建筑系一见钟情。“真正使我认定这不是我要上的学校的契机,是我在楼梯口看到了一幅巨大的素描。素描的内容是西藏的一座喇嘛庙。你知道,那是我的国家,而我当时根本不明白,一个名字叫菲茨杰罗德的什么人如何能描绘出西藏的一座喇嘛庙。那时我想,建筑学肯定是与我所想象的东西大不一样的。”

3 ———— 纽约的新面孔 / 067

“贝那时还没有建过任何东西。然而,我可以从他画的草图判定,他确实才华非凡。”向贝聿铭伸出橄榄枝的纽约开发商齐肯多夫回忆道。去为单个的房地产开发商服务在建筑业的既成惯例上是一次突破。那不是人们所认定的当建筑师的途径,但时代在发生变化。贝聿铭看到了这一点,而其他人却没有。

4 ———— 成为贝聿铭 / 105

“你为什么要到巴黎来毁掉我们的建筑遗产?”“不可理喻!”委员们把贝聿铭的设计比作“一个巨大的破玩意儿”。贝聿铭后来回忆道:“为我翻译的那位女士很想为我抵挡那些充满羞辱的抨击,委员会当时就想把这个工程置于死地,他们差点就成功了。”

5 ———— 游弋于不同文明之间 / 181

“从1990年起,我不那么在乎建筑物的造型了。设计一个独特的建筑造型对我不再是件难事。去了解认识我所做的才是很大的挑战,我开始研究各种文明。”1990年,73岁的贝聿铭从事务所退休,他只接手自己感兴趣的项目,追求一条商业信息没有那么浓郁的艺术道路。

6 ———— 重返中国 / 205

谷牧邀请贝聿铭“在中国留点纪念”,一开始的提议是在长安街设计一座高层建筑,贝聿铭谢绝了。他坚持认为,在故宫周边建高层,将是一个错误:“我的良心不允许我这么做。……我无法想象,如果有一幢高层建筑像希尔顿饭店俯瞰白金汉宫那样居高临下俯视紫禁城……”

附 录 / 257

“在今天这个时代,他仍然会是一名伟大的建筑师”

——专访贝聿铭之子贝建中、贝礼中 / 259

贝聿铭主要建筑作品年表 / 277

试读

“大卢浮宫”的争议与和解

(节选自本书第四章“成为贝聿铭”)

1981年,密特朗当选法国新一任总统。此时的巴黎正是一个大兴土木的年代。两位前总统,蓬皮杜建了蓬皮杜艺术中心,德斯坦有奥赛博物馆。如果说每位总统在任期内都为自己竖起了纪念碑,那密特朗则为自己竖起了一片纪念碑林。上任总统几天后,他就叫来了刚被任命的文化部部长雅克·朗(Jack Lang),请他尽快列出一个单子,列出所有巴黎市需要建设的宏大规划。这些规划一方面需要具有象征意义,另一方面可以真正回应一种文化和知识上的需求。于是,“大文化都市计划”就此展开,世界博览会、拉维莱特公园、拉德芳斯国际交流中心、音乐城、巴士底歌剧院等一系列文化设施建设项目成立,当然也包括被称为“大卢浮宫”(Grand Louvre)的卢浮宫改造计划。

1982 年 10 月, 密 特 朗 任 命 埃 米 尔· 比 亚 西 尼(Émile Biasini)为卢浮宫改造计划负责人。建筑师人选很快提上了议事日程。比亚西尼通过画家赵无极牵线,联系到了贝聿铭,并于 1982 年 11 月在巴黎拉斐尔酒店第一次见到了贝聿铭夫妇。比亚西尼还记得,当他试探性地提出改建卢浮宫项目时,他观察到贝聿铭礼貌微笑之下的惊讶。连比亚西尼都没有料到,其实在他第一次与贝聿铭接触之前,密特朗总统早就有意让贝聿铭成为卢浮宫改造项目的建筑设计师。20 世纪 70 年代,密特朗作为法国社会党总书记访美期间,就因国家美术馆东馆而喜欢上了贝聿铭的设计——那座美术馆使用的小型玻璃金字塔,正是后来卢浮宫玻璃金字塔的原型。

贝聿铭此前在巴黎拉德芳斯设计方案竞标中被冷落,很清楚改建卢浮宫非常困难,因此面对如今密特朗的邀请,他回复道:“我年纪大了,不想再为了一个项目去搞竞标,要么直接把项目交给我,要么就让别人去参与竞标而我放弃。”这是贝聿铭职业生涯后来的习惯,他认为如果几位建筑师进行公平竞争,就意味着在评选过程中业主与建筑师应尽量减少接触,但这就不可避免地会导致早期设计和概念设计的脱离,最初的设计也很可能在竞标过程中被改得面目全非。

法国的法律规定,大型项目建设需要向建筑师进行招标,但为了得到贝聿铭,密特朗收紧并集中了权力。由于并不对卢浮宫古建筑进行重建,而是一次翻修工程,因此密特朗授意卢浮宫首席建筑师乔治·迪瓦尔领导整个工程,而贝聿铭在法律层面只是一位副手,以此钻了一个法律上的空当,避开了招标。密特朗给予了他绝对的特权,但贝聿铭深知法国政府行政和办事风格,他需要帮手。此外,卢浮宫整体改造项目,不仅包括卢浮宫玻璃金字塔,还有金字塔下方的地下空间、博物馆各个展馆的入口、地下商业街、与杜勒伊花园的连接、与地铁出站口的连接、为游客服务的各项基础设施。贝聿铭负责卢浮宫金字塔的设计方案,此外,诸多其他项目的设计则需要法方建筑设计师的参与。他请比亚西尼为他推荐一名法国建筑师,要年轻,也要了解法国的行政体系。于是米歇尔·马卡利(Michel Macary)成了贝聿铭的副手。马卡利后来不仅在工程中起到了全盘协调的作用,同时还设计了地下商场和停车场等部分。这位年轻的法国建筑师就此成长了起来,后来他自己的设计作品法兰西大球场(Stade de France)同样成为巴黎的标志之一。

“尽管心情十分激动,但我并没有马上接受这个项目,而是请求密特朗总统给我四个月的时间去仔细探索一下。卢浮宫的历史和法兰西的历史紧密相连。我需要好好地对此进行了解和研究。从 12 世纪到现在,一个个统治者来来去去,不断拆拆建建,卢浮宫可以说是法国人的纪念碑。”贝聿铭后来回忆道,“我起初以为,向密特朗申请这四个月的时间会遭到拒绝,甚至让他改选他人。因为时间比较急,他确实有不少压力,急于做出一些成就来。”时间对密特朗来说非常紧张,他1981年上台,任期七年,而当时已经是1983年了。于是,1982年到1983年底,贝聿铭多次来到巴黎,对卢浮宫进行了细致研究。他整天泡在卢浮宫和图书馆里,沉浸在法国历史中,只带着一名向导,在卢浮宫的各个展厅和走廊里低调地考察。当时的卢浮宫馆长米歇尔·拉克洛特(Michel Laclotte)的办公室朝向骑兵凯旋门花园,好几次,他看到贝聿铭“独自一人在那里散步、观察、丈量”。

“对于法国人来说,卢浮宫不仅仅是拥有绝品收藏的博物馆,更是他们历史甚至日常生活的核心。凯瑟琳·德·梅第奇、亨利二世、亨利四世、路易十六都是法国人耳熟能详的名字,可是我对他们并不熟悉。”贝聿铭决定放下建筑师的身份,以一名景观设计师的角度来观察。他在寻找古老皇宫与大型博物馆的一种融合方式。那段日子,贝聿铭除了在市内,也去巴黎郊区的沃-勒-维贡特府邸花园和凡尔赛宫后花园溜达,他喜欢安德烈·勒诺特尔(André Le Nôtre)的花园设计。他认为勒诺特尔的作品有着某种“现代性”,后者对空间和几何图形的把握,跳出了当时巴洛克时期的复杂,表达了一种超越一般园林设计的共通性。后来贝聿铭在1989 年《大卢浮宫》一书的序言中写道:“给我最大启发的莫过于勒诺特尔。金字塔的律动来自整个建筑的几何性,而这种几何性正是根植于法国文化的。”

实地研究一直在持续,但玻璃金字塔的设计思路一直埋藏于贝聿铭脑子里,并没有向任何人透露。甚至到了 1983 年 6 月,考察完毕的贝聿铭在爱丽舍宫向密特朗介绍设计初稿时,也只是强调“光线”的重要性,以及必须有“一个透明的玻璃覆盖物”,只字未提金字塔。《费加罗报》那年 7 月 6 日的文章,也只是说会有一个巨大的地下层,用来接待公众,还有一个扶梯通向这个地下层,其余一概不知。即便如此,听过初稿介绍的密特朗给出的结论是:“必须马上签合同,必须造成既定事实,让大家没有办法找理由后退。”他很清楚,他们必须以最快的速度行动,否则人们就会质疑整个新卢浮宫项目。当年 11 月,见到金字塔设计计划的密特朗将其视为自己必须亲手抓的项目,并宣布:“1986 年必须完成玻璃金字塔的第一期工程。”

“在权力的运用中,这样的不可回头性是非常重要的,有太多的规划被推迟、减缩或放弃。”当时的文化部部长雅克·朗回忆道,“我当过两任文化部部长,我充分了解时间的重要性,在开始的时候,必须快速行动。”快速行动的第一步,就是将建筑方案提请历史古迹最高委员会通过。

在卢浮宫金字塔各个版本的故事里,1984年1月23日举行的历史古迹最高委员会(Commission Supérieure des Monuments Historiques)会议,永远是故事的最高潮。

在这场会议中,贝聿铭亲自介绍了他的建筑方案和模型。他面对的是一大批保管员出身的专家和他们所代表的保守意见。贝聿铭的报告是他和团队几个月来准备的论据。金字塔将“只是一个巨大的地下层的表面露出部分,这个地下层的设立是根据卢浮宫博物馆的根本需要以及不动原建筑的原则而定的”。金字塔是整个建筑最终的、可看见的部分。“整个建筑是一个被‘埋在地下’的建筑,金字塔就像是它的穹顶。这个地下建筑的建造遵从一种不可反驳的内在逻辑:将卢浮宫两边的楼连成一个高密度的整体,为它提供以前严重缺少的接待、技术管理和学术研究的空间。假如这一严重匮乏的现象不得到解决,卢浮宫渐渐就会沦为一个1908年前的墓穴。” 所以,仅仅收回财政部占用的黎塞留馆空间将无法解决博物馆的“深层需求”,包括仓库、资料中心、餐馆、接待室。必须有新的空间。也就是说往下挖,给这个有两个大庭院的长方形建筑群体一个重心,将其转变为一个高密度的整体,建筑物相互之间有着交叉的联系。按贝聿铭的说法,卢浮宫需要一颗“心脏”。而且,“这颗心脏需要光。金字塔最重要的不是它特殊的形态,而是将光线带入了地下的两层空间。同时,作为主入口,游人可以通过它进入卢浮宫周围的三个馆”。在此,修复中世纪的古城堡和圆楼,以及建一座玻璃金字塔,是“同一种逻辑的两个极。它们相互补充。回忆它的根,是为了在未来走得更远”。

揣着这样一份完整的报告,1984 年 1 月 23 日,贝聿铭走进了历史古迹最高委员会安排的会议室。整个会议十分吵闹,氛围充满了敌意。乔治·布瓦松(Georges Poisson)在其所著的《卢浮宫大纪实》(La grande histoire du Louvre)中重现了当时的场景。介绍会全场关灯,67 岁的贝聿铭用播放幻灯片的方式一张一张地介绍他的设计方案。黑暗中,委员会成员们不满的声音越来越大,当幻灯片播放完,全场重新亮灯之后,会场炸开了锅。委员们疯狂地批评着贝聿铭的设计,不懂法语的贝聿铭并不知道对方说了什么,但他身旁的女翻译却已经含着泪水哽咽着没有再翻译下去。“我们这里可不是大马士革!”“你为什么要到巴黎来毁掉我们的建筑遗产?”“不可理喻!”委员们把贝聿铭的设计比作“一个巨大的破玩意儿”。而当贝聿铭告诉委员会金字塔看上去就好像是一颗闪亮的钻石一般光芒四射,委员会回答:“不,贝先生。它看上去一定很丑,或者像很便宜的假钻石。”

贝聿铭后来回忆道:“那是一次可怕的会议。好在我懂的法语有限。当时如果我听懂了他们讲些什么,我一定会离开的……他们并不要求我解释方案,而是一个一个地攻击我,而且都是一些名人,是建筑学院、美术学院里最有名、最受人尊敬的人……为我翻译的那位女士很想为我抵挡那些充满羞辱的抨击,委员会当时就想把这个工程置于死地,他们差点就成功了。”

…………

前言/序言

序言 跨越东西方的人

贝聿铭这个名字,似乎是一个超越了时代的存在。与之相联系的那些建筑物——卢浮宫金字塔(1989)、香山饭店(1982)、苏州博物馆(2006)……都被时间证明了永恒性,甚至到2012年,还有一座折纸状的圣堂在日本美秀美术馆落成。2019年5月16日,年逾百岁的贝聿铭逝世,但建筑师之名,却因为这些建筑而永存。

在某种意义上,建筑与我们面对的一些最重要的问题息息相关——权力、荣耀、记忆、身份。一个建筑师是如何通过建筑来回应这些终极问题,并将它们带到永恒的?而超越建筑师身份之外,贝聿铭又是如何见证和参与这一个世纪的历史的?

更让人感兴趣的,是贝聿铭对东西方文化的跨越。在西方现代性的想象中,世界最基本的秩序表现为两组二元对立:时间秩序上的古代与现代、空间秩序上的东方与西方。作为两种既对立又互补的精神因子,东西方的二元性也蕴含了人类精神终极结合的张力——西方理性的、伦理的、实证的、应用的精神正需要东方倾向于内心生活和直觉思维的精神的补充。在全球化背景下,我们渴望从民族和国家的藩篱之中挣脱出来,去寻求一种更丰富、更包容的世界性视野。因此,如何跨越东方和西方之间的这道“玻璃门”,更成为人类命运的重要母题。

纵观东西文化交流史,完成这种跨越的人寥若晨星。其中,贝聿铭是一个难得的样本——他从截然不同的文化土壤中汲取了精华,又游刃有余地在两个世界里穿梭。前辈建筑师柯布西耶式的圆形镜框和后面那双神采奕奕的眼睛、永远上扬的嘴角、考究又不至于古板的西装、风度翩翩又有分寸感的态度,都给人一种精妙的平衡感,以至于贝聿铭多年的合作伙伴亨利·考伯形容他为“文化意义上的男扮女装者”。某种意义上,贝聿铭是东方和西方、艺术和商业、阴与阳、新与旧等多重矛盾的统一体。

身为一个华裔美国人,贝聿铭在他的建筑王国里跨文化的成就斐然。1964年,贝聿铭击败名气比他大得多的路易斯·康,被肯尼迪总统的遗孀杰奎琳选为肯尼迪图书馆的建筑师,此后两人成为至交,因为和肯尼迪同年的贝聿铭不但看上去是一位贵族,更是一位有改革精神的年轻绅士,正如其亡夫予世人的印象。1978年, 几乎是美国最重要的公共文化建筑——国家美术馆东馆建成,贝聿铭以充满激情的几何结构有力驳斥了现代主义运动已经衰落的论调,1983年更被授予建筑界的最高奖项——普利兹克奖。1982年,法国总统密特朗出人意料地邀请贝聿铭主持卢浮宫扩建工程,他的身份也在一定程度上帮了忙——一方面,他可以带来新世界的灵感和效率,却不会给人招摇过市的美国人的印象;另一方面,他的中国血统仿佛给他注射了预防针,使他得以抵御法国的排外主义。这个1989年建成的玻璃金字塔在争议声中成为巴黎最新的“纪念碑”,也给贝聿铭笼罩上一层无往不胜的光环。更具跨越意义的是,自1979年中美建交之后,贝聿铭就作为中美关系的桥梁性人物,被屡屡邀请重返中国设计标志性建筑,包括建成于1982 年的香山饭店、1989年的香港中银大厦、2001年的北京中银大厦、2006年的苏州博物馆新馆,还有2009年的中国驻美国大使馆,在一定意义上完成了文化寻根和重建;而建成于1997年的日本美秀美术馆、2008年的多哈伊斯兰艺术博物馆,则是在更大跨度上对人类文化精髓的探寻。

贝聿铭对文化的跨越当然不只局限在建筑领域。正如尼采所说,“建筑是一种权力的雄辩术”,尽管不愿担任政治角色,但贝聿铭在职业生涯中,却屡次站在历史事件的台前。最有戏剧性的一幕是1979年邓小平访美的破冰之旅中,在肯尼迪中心的一次招待晚会上,贝聿铭在其中两幕间担任了报幕员;美方还特意安排邓小平在刚建好的美国国家美术馆东馆发表演讲,该馆的建筑师正是贝聿铭。而在此之前的一年里,邓小平已经两次邀请贝聿铭回到做好准备迎接改革开放的中国,希望他能在紫禁城周围留下美国式的现代化印记,而他最终选择在北京西北郊的香山建一座低层饭店,并影响了故宫周边高度限制政策的出台。可以说,在贝聿铭身上并存着两个世界,而他也同时被两个世界所需要。

某种意义上,这出于历史的偶然。如果将贝聿铭的一生分为三个阶段,那么,第一个阶段是1917年到1935年,他在中国,而且是在一个某种意义上无法再现的传统中国:他出生于1917年的广东,封建帝制刚刚分崩离析,中国正挣扎着要以还在襁褓中摇摇晃晃的现代制度取而代之。贝聿铭的父亲——银行家贝祖诒带着全家从广东到香港,再到上海,既是寻找避风港,也是占领桥头堡,要在这个东西方文化的对撞点上寻找一条现代中国路径。相对于半西方城市的上海,相邻的苏州则是传统的中国城市,中学时期的贝聿铭会在每年暑假去苏州的祖父家,学习一整套儒家礼仪。这个阶段直到1935年,贝聿铭去美国求学。两年后,“七七事变”爆发,中国成为一个回不去的故乡。第二个阶段在美国,从他1935年去求学,到1978年以个人名义被邀请回国,正值美国现代主义建筑最盛行的时期。他拜在现代主义建筑奠基人之一的格罗皮乌斯门下,又在其漫长的职业生涯中始终如一地捍卫着现代主义,也借此确立声名。第三个阶段从1979年中美建交、中国改革开放直至他逝世,贝聿铭游走在中美之间、东方和西方之间,作为寻根者,也作为更广泛意义上的文化跨越者。

可以说,贝聿铭经历了东西方两种文化最好的时期,又恰好躲过了它们的灾难期和衰退期,从两个对立又互补的世界中汲取了精华:中国赋予他儒家的洞察力、根深蒂固的平衡感,以及扎根传统的贵族特有的权威感;而另一方面,美国使他能够从过去的历史重荷中解放自己,成为现代主义流派的代言人。

在贝聿铭所见证的这个世纪之初,东方和西方曾爆发过相互交流和碰撞的“火柴热”。这场文化的发酵延续至今,我们每个人都被卷入其中,不仅要拥抱文化和制度上那些激动人心的转变和多元化,而且要面对传统的世界观和价值观的空前裂变和崩塌。在这个过程中,要抛弃什么,要坚守什么?如何在全球化环境下建立一种既包容又自我的视野?对这些问题的思考,也是我们希望带读者去深入观察贝聿铭的原因。

为了走近贝聿铭,我们在纽约的贝氏事务所拜访了贝聿铭的两个儿子——同样是建筑师的贝建中和贝礼中,听他们讲述了作为建筑师和父亲的贝聿铭;见到了贝聿铭的几位前助手、项目参与者和传记作者,还原了他的成名史、他最重要作品的出炉过程;去上海和苏州寻访了贝聿铭和贝氏家族的生活史,并实地探访了贝聿铭晚年在中国的作品,还原了他对中国现代建筑语言的思考和实践;还询问了包括法国前文化部部长雅克·朗在内的“大卢浮宫”项目参与者,解密了围绕贝聿铭这一转折性作品30 年来的争议与和解。

让我们以贝聿铭对自身跨越者身份的描述来进入这本传记:“如果你对人类情感的历史——那也正是建筑史的本质——进行思考,你会注意到,最为硕果累累的想象力的发展,总是在两种或两种以上相互对立的思想或情感方式碰到一起时发生。这些思想或情感方式也许扎根于彼此非常对立的文化土壤中,但如果它们真的能碰到一起……那么,一种出人意料的含义丰富的关系就会出现。由于我生命中的对立面逐渐获得一种互补性,我在这些方面感觉到了发展。与此相比,这些年中我在设计建筑方面取得的进步就不再那么新颖、有用、令人振奋。这好比是播种和收割,季节和情绪的循环,光和洞察力的运动,你种下的东西什么时候可以收获,你永远不会搞得很清楚,收获也许是一次性的,也许是重复进行的。你也许会忘记你种下了某种东西—— 一种经历、一种观念、与某人的关系或一种哲学、一项传统。然后,突然间它就开花了,而且是由截然不同的环境促成的。这样的开花现象能穿破墙壁,甚至突破整个时代。”