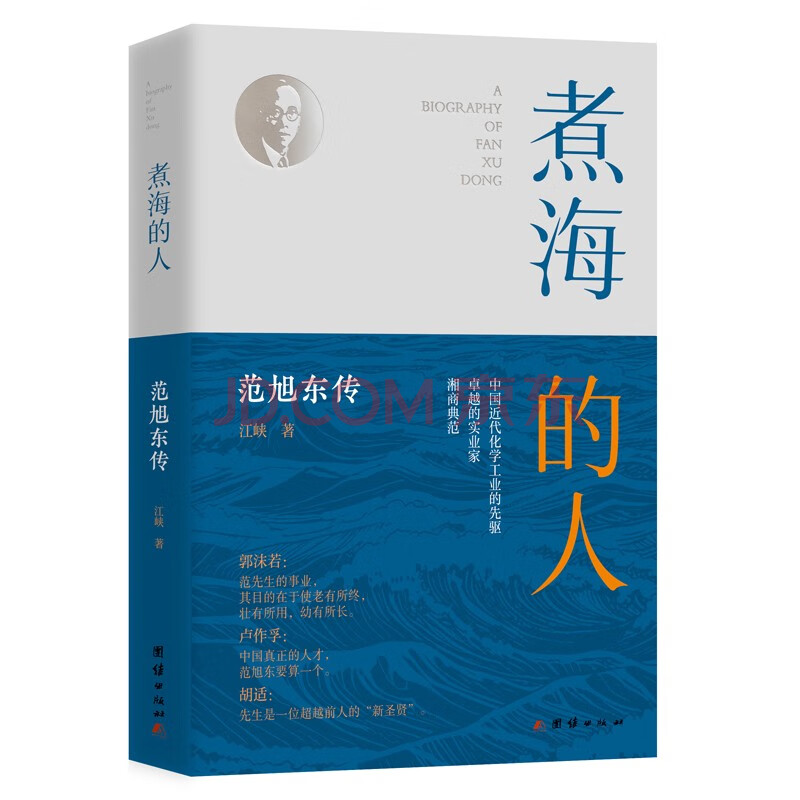

内容简介

这是一本民国人物传记。范旭东,1883年10月24日出生于湖南湘阴,1945年10月4日在重庆去世。出生时取名源让,字明俊;后改名为范锐,字旭东。他是中国化工实业家,中国重化学工业的奠基人,被称作“中国民族化学工业之父”。全书讲述了范旭东的四个人生阶段,一是少年时代(1883年—1900年),在湖南长沙求学、生活。二是青年时代(1900—1912年)到日本留学。三是转折时代(1912—1914年),在民国北洋政府工作。四是创业时代(1914—1945年),兴办盐业、化工,报效国家。本书如实客观讲述了范旭东对中国近代工业和科技作出重大贡献。

试读

引言

1945年10月4日,正值国共双方在抗日战争胜利后,进行第二次和谈的尾声之际,与会代表唇枪舌剑,争辩激烈。此时,突然一则消息传来,让与会双方不约而同地搁置争辩,暂时休会。这则消息,正是民国实业大家、化工巨子范旭东,于4日下午三时许,因病在重庆溘然长逝,终年62岁。

范旭东逝世的消息可谓令举国震惊,因为就在不久前,他还在为自己提出的振兴中华化工业于战后的“十大厂”计划多方奔走。“嘉陵江波涛呜咽,沙坪坝万鸟哀鸣”。当在重庆南开中学大礼堂,为范旭东举行追悼会时,国共双方、社会贤达,有超过500人前来参加,并送上挽联以示哀悼。

其中最引人瞩目的,当属毛泽东和蒋介石各自赠送的挽联和挽匾。毛泽东书写的挽联,是“工业先导,功在中华”,盛赞这位湖南老乡用一生的精力开启了中国近现代科学工业化的征程,认为他有“创世”的大功劳、大名誉。蒋介石送来的是挽匾,以“力行至用”来赞扬范旭东的一生,表彰他为民国的化工业做出的突出贡献。

当时正在重庆参与国共和谈的周恩来,也受毛泽东委托,亲自前往范旭东先生灵堂所在地重庆南园吊唁,并敬献了与王若飞合题的挽联:“奋斗垂卅载,独创永利久大,遗恨渤海留残业;和平正开始,方期协力建设,深痛中国失先生”。

1945年10月22日《新华日报》第2版及同年11月14日第3版刊登:范旭东先生逝世后,“政府官员、参政员、工业界、教育界约500多人”与“工业文化界人士”先后在重庆“南开中学午晴堂”与“江苏同乡会馆”等举行过两次追悼大会。会上,与范旭东共同工作过多年的著名化学家侯德榜,则用“工业斗士”“建设导师”“实民族之英雄”等评语,全面总结了范旭东具有极高的“创造能力”,具备“笃信科学”的态度,认为他秉承“远大眼光”为之“艰苦奋斗”,而且在“私人道德”上也是毫无亏损的一生。侯德榜说:“范先生做了31年的总经理,但自己没有盖过一所房子,私人没有一辆汽车,死后两袖清风。”郭沫若也沉痛地说:“范先生的事业,其目的在于使老有所终,壮有所用,幼有所长。建国要靠和平,要靠自己的学问和生产能力,不能靠人家的飞机大炮!”沈钧儒先生和章乃器先生也讲了话。章先生在回忆范旭东关于工业国营、民营问题的意见时说道:“假如中国能进步和英美一样,我范旭东是第一个把自己全部工业完全交给国家的人。”其光明磊落,大公无私的精神,令国人敬佩。

以科学兴实业,改变历史,造福地方,服务社会,报效国家,是近现代以来民族企业家们的至高追求。先贤们筚路蓝缕,历尽艰辛,许多人壮志未酬。而这三件事,范旭东无疑是做到了的。这是属于他的骄傲,而尤为难能可贵的是,他是在极为艰难的环境下,克服万般险阻,做好这一切的。

(一)范旭东的生平事功

范旭东,1883年10月24日出生于湖南湘阴,1945年10月4日在重庆去世。出生时取名源让,字明俊;后改名为范锐,字旭东。他是中国化工实业家,中国重化学工业的奠基人,被称作“中国民族化学工业之父”。

范旭东的一生大概可以分为四个阶段,一是少年时代(1883年—1900年),在湖南长沙求学、生活。范旭东的童年是苦涩的,6岁时,在乡村私塾任教的父亲去世,家道中落。母亲带着他和哥哥范源廉(曾参与创办清华学堂,官至北洋政府教育总长,也是北京师范大学首任校长和南开大学创始人之一)一度靠保节堂救济生活。困境没有消磨他和哥哥的意志,仍坚持读书,并在姑母资助下读了乡塾。维新运动时期,幼小的他阅读到《湘报》等进步书籍,常旁听梁启超等大家讲课,受到维新思想启蒙。

二是青年时代(1900—1912年)到日本留学。因哥哥参与反清起义失败,他随哥哥东渡日本留学,为救国图存,从此明志,改名范锐,号旭东。此后,他在日本学习、生活长达12年。他到日本各地游历考察,增长见识,并给传播新思想的《游学译编》做编译,为梁启超创办的《新民丛刊》投稿,赚取生活费。他先是考入日本高等学校,想学习武器制造。不料,学校负责人嘲笑他:“俟君学成,中国早亡矣!”被深深刺痛的范旭东,拍摄照片立誓,决心从基础学科入手,以发展实业强盛祖国,并考入日本京都大学学习应用化学和冶金学。在日本期间,他结识了同在日本留学的湖南长沙同乡许馥女士,经哥哥范源廉介绍结为夫妻。

三是转折时代(1912—1914年),在民国北洋政府工作。辛亥革命成功后,学有所成的范旭东携妻回国,成为名副其实的“海归”,并任职民国北洋政府财政部,负责银元质量检验。做事认真的他发现,制币厂普遍存在贪污现象,甚至无底线降低含银量,他多次据理力争,提出回炉重铸,但声音微弱,难获重视,从此对腐朽官场深感失望。彼时,旧中国正改革盐政,他以技术员身份被公派赴欧洲考察盐务。英、法、德、比等资本主义强国盐碱化工业的蓬勃发展让他颇为震惊。食盐已大量改用雪白纯净的精盐。但中国人的食盐氯化钠含量却远低于欧洲饲料盐85%的标准,这一“吃土民族”的现状让范旭东深感痛心。而制碱主要有以硫酸钠为原料制碱的路布兰法,以氯化钠与石灰石为原料的苏尔维法。后者成品纯度高,市场占有率大,但被列强垄断市场。范旭东在考察苏尔维法制碱工厂时,遭遇技术“屏蔽”,英国制碱巨头卜内门公司碱厂仅允许他参观锅炉房,让他内心颇为酸楚。1913年,一纸归国建新式制盐厂的紧急电令将他召回,但回国后,政局生变,此事搁浅。范旭东对仕途彻底绝望,决心发展实业、救国图强,走上盐业报国、科技强国的道路。

四是创业时代(1914—1945年),兴办盐业、化工,报效国家。1914年,范旭东在梁启超、范源廉、蔡锷等人支持下,在天津创办久大精盐公司,出任总经理。他买下塘沽简陋的制盐作坊和16亩土地,开建久大精盐厂。他夜以继日,以厂为家,晚上就睡办公桌,两年后,首批精盐产出,范旭东欣喜之下,亲自设计出一枚五角星商标,起名“海王星”,寓意征服海洋、自强不息、科学救国的美好梦想。接着,又在汉沽买下2500亩盐滩,有了充足原料,久大事业从此启航。

为打破西方垄断,造出“中国碱”,1917年,范旭东再创办永利制碱公司。他先后找来陈调甫和侯德榜两位科学家加盟创业,并聘请侯德榜为总技师,共同开启为中国化学工业携手奋斗的艰辛历程。他坚信创新制胜,在久大创办之初,即设实验室,事业兴盛后,投资10万银元扩建为化学室。1922年,他又创办中国首家私立化工研究机构、黄海化学工业研究社,亲任董事长,个人承担全部研究费用。并邀请曾创办南开大学理学系、时任开滦煤矿总化学师孙学悟出任社长,吸引张克忠、聂汤谷等10余位“海归”博士和当时国内顶级化工人才,开国内化工研究之先河。苦心“经营”7年后,碱厂首次开工产品即宣告不合格,无法售卖。股东要求撤资或聘请洋顾问,寻求“止损”。重压之下,范旭东坚定信心:就是粉身碎骨,也要硬干出来!此后,又遭遇设备烧坏被迫停工挑战,一度垄断中国洋碱市场的卜内门公司看准时机,上门提出合办,范旭东一口回绝。功夫不负有心人,1926年6月29日,永利碱厂终于自主产出白碱,被范旭东命名为“纯碱”。这是真正的“民族碱”“争气碱”,此时,距离公司成立已9年多之久,可谓“十年磨一剑”。当年8月,中国造纯碱首次出征美国费城万国博览会,优良品质震惊展会,并斩获荣誉勋章和证书。这是中国人首次将化工产品搬上世界展台,成为中国近代工业进步重要标志。1930年,再获比利时工商博览会金奖,从此“红三角”牌纯碱蜚声海外。

战火纷飞的年代,范旭东展现出一位爱国实业家科技报国、坚持自主创新的坚韧。90年前,我国所有化肥都要从英国、德国进口。为振兴民族化学工业,怀抱实业救国理想的范旭东先生向国民政府呈文要求办硫酸铔厂,并于1934年在南京六合县卸甲甸创办了南化公司的前身永利铔厂。1937年2月5日,永利铔厂生产出我国第一批硫酸铵产品,首创中国氮气工业和国防化学工业,虽然只有合成氨、硝酸、硫酸、硫酸铵等4种产品,但在当时已是远东最大的化肥企业,开启“酸碱两翼齐飞” 新局面。面对德日对制碱技术的“封锁”,支持侯德榜研发出能同时产出纯碱和化肥的制碱新方法——“侯氏碱法”,一举开创世界制碱工业新纪元,为国家和民族赢得尊严。

抗日战争爆发后,久、永、黄在塘沽的企业需搬迁,青岛与南京早晚也会受到战火波及。范旭东深谋远虑,决定尽早西迁抗战大后方四川,在后方建立民族工业基地,长期支持抗战,以取得最后胜利。1938年,将南京硫酸铵厂部分重要机器搬迁运往重庆,并在重庆建立了机械厂。同年春,在四川省的重庆市分别设立久大、永利经理处。在总经理范旭东率领下,久大由李烛尘任副经理,永利由范鸿畴任副总经理,并在香港设立办事处。范旭东组织团体同仁自力更生,克服战乱影响,表现出崇高的爱国主义气节和强烈的民族主义精神,大义凛然提出“宁可工厂被炸毁,也不与日本人合作”,拆毁精密设备,带领工程技术人员搬退到四川五通桥,重建“新塘沽”,开辟中国华西化工基地,继续生产纯碱,建成玻璃厂、植物炼油厂、酒精厂、酱油厂等,承办煤矿开采,利用黄海社发明技术,研制生产出多种化工产品,以实际行动支援抗战。并在四川五通桥首次用现代方法钻出千米深井,打出天然气和石油。1944年,他创建中国首家民营海洋研究机构—海洋化工研究社,研发出氯化钾、硼酸、溴素等产品,为川西盐化产业发展奠定基础。该社在抗战胜利迁回天津后,研发出多种新产品,填补我国化工产品空白。

抗战期间,范旭东已在为中国描绘胜利后的工业蓝图,确定了宏伟的“十厂计划”。除在南京建立汽车制造厂与白石港水泥厂外,还将在湖南湘潭建立大型制碱厂。西北也规划了一些厂矿,并计划抗战胜利后选派数10名科技人员出国深造。实现“十厂计划”需大量资金,范旭东为筹措资金又几次赴美国洽谈。他以个人及永利在国际上的声誉,向美国银行借到1600万美元贷款,只需中国政府签字作为担保,即可完成贷款手续。宋子文长期梦寐以求控制久、永、黄企业,竟乘机以入股相要挟,范旭东不对任何恶势力卑躬屈膝,断然拒绝。借款事宜因此搁浅,范旭东因而闷闷不乐。1945年10月4日,范旭东因患急性肝炎医治无效,在重庆沙坪坝寓邸不幸逝世,终年62岁。就在范旭东逝世后第二天,驻重庆的中共南方局《新华日报》以《我国民族工业巨子范旭东先生逝世,工业界人士筹备举行追悼》为题,报导了这一消息。消息说:“范氏于今夏由美归国,因在美借款成功,精神颇为愉快,惟回国后因当局对借款事迟迟未予批准,致郁郁不乐。”并对国民党政府扼制民族工业的倒行逆施作了揭露。

前言/序言

序

很多年前,我在阅读文献时无意中看到由范旭东先生手订的“永久黄”团体的《四大信条》:

一、我们在原则上绝对地相信科学;

二、我们在事业上积极地发展实业;

三、我们在行动上宁愿牺牲个人顾全团体;

四、我们在精神上以能服务社会为最大光荣。

顿感精妙绝伦,心想:能发明这样切合实际而又有情怀和担当的企业信条的人,实在是高人,而能秉持如此信条并付诸施行的企业,无论身处何时何地,都总能不断发展壮大吧。不禁对范旭东先生心怀敬仰!

“永久黄”是由范旭东先生创办的永利碱厂、久大精盐公司和黄海化学工业研究社等三家企业机构的简称,这一今人可能感到陌生的名词,其代表的其实是民国时期赫赫有名的高科技企业。笔者虽然从小爱好历史,但来南开读研究生前,对这些也是一无所知。所以关注到范旭东先生和他的企业,还是跟天津和南开有关。30年前,我负笈北上,考入南开大学历史系读研,不久就听闻民国时期流传的一句俗语:“天津有三宝:永利、南开、大公报。”南开自不必说,大公报也早已耳熟能详,永利则完全陌生,但其还排在南开的前面,遂引发了我了解的兴趣。稍作功课,便大体明了了永利化工在中国近代工业史上的重要地位,也知道了范旭东对中国近代工业和科技的重大贡献。因为我的学术兴趣主要在明清以来的社会史,特别是医疗史,所以知道怎么回事后就放下了。

直到最近,收到江峡博士寄来的他的新著《盐业报国、科技强国:煮海的人 范旭东传》的文稿,才重新勾起我对范旭东先生的关注和敬仰之情。不用说,范旭东先生无疑是民国时期中国一等一的人才,对于中国近代工业的兴起,居功至伟。1945年10月4日,范旭东突发疾病溘然长逝。数日后,著名教育家陶行知先生便在《民主》周刊上发表《范旭东先生之死》称:“范旭东先生死了。中国新兴工业的一颗光辉的巨星落了下来了。……真的民主来到时,假使我也有资格投一票,我会举他为中国工业五个五年计划的总司令。”在陶行知的心目中,他实乃民国时期中国工业发展的最高领袖。在他身后,他的同侪后进、社会名流乃至国家领袖,都给予了极高的评价,民国时代交通运输业的执牛耳者卢作孚评论称:“中国真正的人才,范旭东要算一个。”胡适赞许道:“先生是一位超越前人的‘新圣贤’。”他的亲密战友、侯氏制碱法的创始人侯德榜对他敬仰不已,感念称:“范先生乃工业斗士,建设导师,不仅公司之领导,实民族之英雄”。毛泽东在得悉范旭东去世后曾亲往吊唁,随后送去挽幛,并题词“工业先导、功在中华”。新中国成立后,他在论及民族工业发展时又感叹说:“中国这几个实业界人士万万不能忘记:搞重工业的张之洞,搞化学工业的范旭东,搞交通运输的卢作孚,搞纺织工业的张謇。”范旭东先生曾经的下属,后任全国政协副主席的李烛尘在为范先生纪念碑所做的铭文中评价道:“先生神明天纵,抱负宏远,平生尽瘁实业,实欲以繁荣经济,改善政治,争取民族之独立。晚岁究心哲理,亦将以统摄科学,使不滞于偏曲,其旨趣所存,固有非世俗所能知者。高山仰止,景行行止,缅怀遗范,永切追依!”这不啻是时人对他崇高的敬仰和缅怀,亦可谓是恳切知人之论。

读完江峡博士的新著,掩卷而思,确实有一种“高山仰止,景行行止”之感。不仅会赞叹于范先生成就的伟大事业,也会由衷地为其崇高的品格精神和强大的人格魅力所折服。诚如侯德榜先生所言:

论范先生之伟大,大家均知范先生创立了极伟大事业,吾人应分析其伟大之因素有五:一为其创造能力,二为其笃信科学,三为其远大眼光,四为其艰苦精神,五为其私人道德。

这不禁令人感喟,能为如此伟大而有魅力的人作传,实乃作者的荣幸。不过与此同时,能够将传主诸多傲人和日常的事迹用清晰的结构和清新流畅地语言呈现给世人,更是读者的幸运。这样的工作,不但可以脍炙人口,滋养读者的心灵,亦有助于建构和弘扬人类文明的价值,可谓功莫大焉。

不过作为一名历史学者,一名已投身历史学学习研究数十年的老兵,行笔至此,似乎又有一种别样的况味。范旭东先生并不是距今年代久远的人物,尽管他的一生,品性高洁,成就傲人,但其知名度却似乎与其成就不相匹配,若非近现代专业领域内的研究者,或者因为某种机缘而做过了解,我想即使在史学界,也有大量的人对他不甚了了,更遑论普通民众了。何以如此,原因当然是多方面的、复杂的,不过从历史学的角度,不得不说,范旭东及其事业,显然非当下主流史学主要关注和探究的对象。搜索中国知网可知,以范旭东为主题的文献,不过区区196篇,其中82篇还是一家名为《经营与管理》普通非史学类刊物贡献的,比较专业的历史学论文仅有发表在《南开学报》《中国经济史研究》《盐业史研究》《历史教学》和《河南大学学报》等刊物的16篇。市面上流行的十余种人物传记,也几乎都非知名历史学者所作,也尚未见有关范旭东的研究性专著问世。就专业研究的关注度而言,我们随便选几个政界或知识界的二三流人物,其研究成果也远多于范旭东这样绝对一流的人才。这不能不让人沉思,这样的偏差合理吗?

每一个学科都有其学术传统,历史学也不例外,而且每一个历史研究者,都会有自身的价值追求和兴趣偏好,这都是正常而合理的,但不管怎样,尽可能全面而确当地呈现和把握一个社会、国家乃至世界的整体状貌和演变脉络,肯定是历史学的题中之义和历史学人努力追求的目标。对于人类历史特别是近代以来的历史来说,产业(实业)和科技的巨大影响和作用是无论如何强调都不为过的,如果我们的历史学,因为种种原因,缺乏对科技和产业领域的人和事应有的关注和探究,那么,我们又如何能够保证对一个时代及其变迁的整体呈现和认识是全面和准确的呢?又如何能够及时从历史的角度,对科技进步和产业发展对人类文明价值、社会伦理和日常生活所带来冲击做出人文学的回应呢?当然,对于历史研究来说,并非只有主流或重要的人事物才值得探究,但不管怎样,有意无意地忽视甚至回避历史演进中最核心而重要的因素,显然是不合理和不正常的,就此而言,实有必要对现行的历史研究的目标和理论体系做出省思。

江峡博士是历史学科班出身,虽然长期以来主要从事管理工作,但始终保持对历史学的关注和热爱,初衷不改,笔耕不辍,令人感佩。继去年出版《范源廉传》后,又一鼓作气,利用业务时间完成了范源廉胞弟范旭东的传记,不仅更好地彰显了范氏兄弟这两位湘楚俊才的才情伟业,也尽己之力对史学界对他们缺乏应有关注做了一定的弥补,充分展现了他深厚的桑梓情怀和出色的史家眼光。故谨此聊赘数语,一以表达自己对传主的敬意和对史学研究的一点省思,二以向作者致贺!

南开大学历史学院院长、教授,博士生导师 余新忠

2024年10月3日于津门寓所