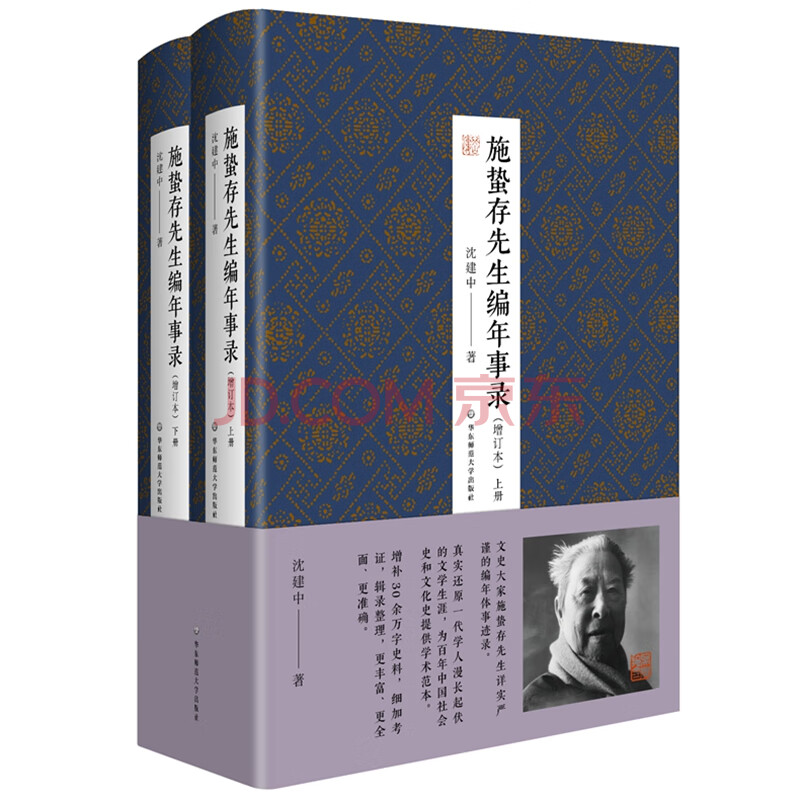

内容简介

本书是关于著名文学家、翻译家、教育家施蛰存先生详实、严谨的编年体事迹录。按年编排,每年内按时间纂辑施先生的主要经历、与施先生有关的社会大事与人物。增订本新增30余万字史料,细化、匡正、完善和丰富初版原有的内容、细节以及编年体例。以“引文”形式增补撰述,去伪存真,并校勘相关文本、史实,坚持“事录有据,录有出处”。增订本的出版,可为学界提供施蛰存先生研究的完备资料,亦可为二十世纪中国文学的研究拓宽门径。通过本书,不仅可以了解施先生一生的学术经历,还能了解整整一个世纪中国社会的变迁和学术事业的发展脉络,为读者提供了百年中国社会史和文化史更广阔的内容。

目录

增订版序 孙康宜

序言:重新发掘施蛰存先生的世纪人生 孙康宜

增订本序:施蛰存先生的名号和四窗 张文江

上 卷

一九〇五年 (清光绪三十一年 岁次乙巳) 先生诞生 ………… 一

一九〇六年 (清光绪三十二年 岁次丙午) 先生二岁 ………… 五

一九〇七年 (清光绪三十三年 岁次丁未) 先生三岁 ………… 五

一九〇八年 (清光绪三十四年 岁次戊申) 先生四岁 ………… 六

一九〇九年 (清宣统元年 岁次己酉)

先生五岁 ………… 七

一九一〇年 (清宣统二年 岁次庚戌) 先生六岁 ………… 九

一九一一年 (清宣统三年 岁次辛亥)先生七岁 ………… 一一

一九一二年 (中华民国元年 岁次壬子) 先生八岁 ………… 一二

一九一三年 (中华民国二年 岁次癸丑) 先生九岁 ………… 一四

一九一四年 (中华民国三年 岁次甲寅) 先生十岁 ………… 一六

一九一五年 (中华民国四年 岁次乙卯) 先生十一岁 ………… 一八

一九一六年 (中华民国五年 岁次丙辰) 先生十二岁 ………… 二一

一九一七年 (中华民国六年 岁次丁巳) 先生十三岁 ………… 二四

一九一八年 (中华民国七年 岁次戊午) 先生十四岁 ………… 二六

一九一九年 (中华民国八年 岁次己未) 先生十五岁 ………… 二九

一九二〇年 (中华民国九年 岁次庚申) 先生十六岁 ………… 三四

一九二一年 (中华民国十年 岁次辛酉) 先生十七岁 ………… 三八

一九二二年 (中华民国十一年 岁次壬戌) 先生十八岁 ………… 四三

一九二三年 (中华民国十二年 岁次癸亥) 先生十九岁 ………… 五三

一九二四年 (中华民国十三年 岁次甲子) 先生二十岁 ………… 七二

一九二五年 (中华民国十四年 岁次乙丑) 先生二十一岁 ………… 八三

一九二六年 (中华民国十五年 岁次丙寅) 先生二十二岁 ………… 九一

一九二七年 (中华民国十六年 岁次丁卯) 先生二十三岁 ………… 九八

一九二八年 (中华民国十七年 岁次戊辰) 先生二十四岁 ………… 一〇八

一九二九年 (中华民国十八年 岁次己巳) 先生二十五岁 ………… 一二二

一九三〇年 (中华民国十九年 岁次庚午) 先生二十六岁 ………… 一四〇

一九三一年 (中华民国二十年 岁次辛未) 先生二十七岁 ………… 一五一

一九三二年 (中华民国二十一年 岁次壬申) 先生二十八岁 ………… 一六五

一九三三年 (中华民国二十二年 岁次癸酉) 先生二十九岁 ………… 一九六

一九三四年 (中华民国二十三年 岁次甲戌) 先生三十岁 ………… 二五七

一九三五年 (中华民国二十四年 岁次乙亥) 先生三十一岁 ………… 二九五

一九三六年 (中华民国二十五年 岁次丙子) 先生三十二岁 ………… 三三八

一九三七年 (中华民国二十六年 岁次丁丑) 先生三十三岁 ………… 三六六

一九三八年 (中华民国二十七年 岁次戊寅) 先生三十四岁 ………… 四〇五

一九三九年 (中华民国二十八年 岁次己卯) 先生三十五岁 ………… 四三三

一九四〇年 (中华民国二十九年 岁次庚辰) 先生三十六岁 ………… 四四八

一九四一年 (中华民国三十年 岁次辛巳) 先生三十七岁 ………… 四七四

一九四二年 (中华民国三十一年 岁次壬午) 先生三十八岁 ………… 四九〇

一九四三年 (中华民国三十二年 岁次癸未) 先生三十九岁 ………… 五〇五

一九四四年 (中华民国三十三年 岁次甲申) 先生四十岁 ………… 五一七

一九四五年 (中华民国三十四年 岁次乙酉) 先生四十一岁 ………… 五二九

一九四六年 (中华民国三十五年 岁次丙戌) 先生四十二岁 ………… 五四〇

一九四七年 (中华民国三十六年 岁次丁亥) 先生四十三岁 ………… 五六〇

一九四八年 (中华民国三十七年 岁次戊子) 先生四十四岁 ………… 五八二

一九四九年 (中华民国三十八年 岁次己丑) 先生四十五岁 ………… 五九六

一九五〇年 (岁次庚寅) 先生四十六岁 ………… 六〇四

一九五一年 (岁次辛卯) 先生四十七岁 ………… 六〇九

一九五二年 (岁次壬辰) 先生四十八岁 ………… 六一七

一九五三年 (岁次癸巳) 先生四十九岁 ………… 六二三

一九五四年 (岁次甲午) 先生五十岁 ………… 六二八

一九五五年 (岁次乙未) 先生五十一岁 ………… 六三六

一九五六年 (岁次丙申) 先生五十二岁 ………… 六四二

一九五七年 (岁次丁酉) 先生五十三岁 ………… 六五五

一九五八年 (岁次戊戌) 先生五十四岁 ………… 六八六

一九五九年 (岁次己亥) 先生五十五岁 ………… 六九三

一九六〇年 (岁次庚子) 先生五十六岁 ………… 六九七

一九六一年 (岁次辛丑) 先生五十七岁 ………… 七〇一

<

前言/序言

增订本序

孙康宜

沈君确实是个难得的有心人。我知道他当初于2013年出版《施蛰存先生编年事录》乃是为了纪念施先生离去十年,这次的“增订本”则为了纪念施先生诞辰一百二十周年。他对恩师那种披肝沥胆的忠诚,令我深深感动。

但沈君的增订本,绝不是通常人所谓的“增订版”。自从“初版”问世之后,整整十年间,他仍不断搜集施先生的事迹史料和学术遗产,并一一细加考证,终于整理出可以用于增订本的三十余万字。他为这个增订本所付出的精力实在非比寻常!尤其是,沈君在增补三十余万字的同时,也删减压缩了近十万字,他的功力和组织能力令我由衷地佩服!此外,全书的形式和架构也做了不少新的调整,并以新的面貌呈现!如此庞大的工程,我看除了沈建中以外,没有第二位能如此干练地驾驭这个“增订本”!

记得我第一次读到沈君的大作《遗留韵事:施蛰存游踪》(2007年版),就对沈君的治学功力赞不绝口。我尤其欣赏他那种发掘和收集整理材料的功夫,以及惊人的写作毅力和恒心。而这次他所完成的《施蛰存先生编年事录》(增订本)更加令人大开眼界,相信读者又能从中发掘出许多新的资料和生命的内容。在另一个世界里,施先生也会感到十分宽慰的。

2023年元月写于美国康州木桥乡

增订本序:施蛰存先生的名号和四窗

张文江

建中兄著述等身,我读过其中两种,深有感怀:一、《施蛰存先生编年事录》(上下,上海古籍出版社,2013);二、新出版的《北山楼金石遗迹》(三种,华东师范大学出版社,2021)。前者常在手边,时有摩挲;后者不久前拿到书,纸墨犹香,展卷观赏,灿烂夺目。两书都是极见工夫的厚重之作,编著者花费了绝大的力气,后来人难以绕过。

作为当年从学者中的一员,我以前对先生的认知,只是个人接触的单一角度。读了建中兄的书,对先生一生的成就和性情,才有了比较完整的理解。先生的治学,范围广泛,而且几经变化,初学者难以望其涯涘。今试从先生的名号和晚年自述的“四窗”入手,以辨识其学问和性情的大体方向。

施蛰存先生的名号,主要如下:学名德普,名舍,字蛰存。号梅影轩主、碧桃花诗室主、蛰庵、无相居士、北山(《编年事录》初版本,1页)。由此衍生数十个笔名,大都以此为纲领。试分疏如下:

学名德普,名舍,字蛰存。语出《易》乾卦九二:“见龙在田,利见大人。”《象》曰:“见龙在田,德施普也。”又《文言》曰:“见龙在田,时舍也。”取名者为先生的父亲,根据《编年事录》引来访者文,先生自述:“这个名字判定了我一生的行为准则: 蛰以图存。”(同上,2页)

先生出生于1905年12月1日,农历乙巳年十一月初五。生肖蛇,故取象龙,过去之人,常以属蛇为小龙。乾卦六爻有六龙,排行二,故取九二。《易》九五天而九二地,“蛇是地上的龙”(同上,2页),故取乾九二爻辞。学名德普,取九二《象》,隐含“施”姓。名舍,取《文言》九二,为存身之所。

蛰存,取《系辞下》:“尺蠖之屈,以求信也。龙蛇之蛰,以存身也。精义入神,以致用也。”信即伸,蛰即屈,虞翻注:“蛰,潜藏也,龙潜而蛇藏。阴息初,巽为蛇。阳息初,震为龙。十月坤成,十一月复生。姤巽在下,龙蛇俱蛰。初坤为身。故龙蛇之蛰,以存身也。”不仅对应蛇年,而且对应十一月。于姓、名、字皆完全相应,可见取名者旧学修养之深。从后来观之,此姓名的取象,暗合先生一生的发展,不能说没有神奇的成分。

于《系辞下》荀爽又注:“以喻阴阳气屈以求信也。”侯果注:“不屈则不信,不蛰则无存,则屈蛰相感而后利生矣。”亦即应时而变,入冬存身,启春惊蛰,以致用于人世,要在《象》的“时”字。于“时”的体认,并不在趋吉避凶,而是人的一生,“总是要做点事的”。(1940年4月21日杨刚致施先生函,《编年事录》初版本,443页)这句话低调而坚定,先生晚年常常言及,既是那一代学人的风骨,也是“德施普也”的内在要求。

继续看其他的名号:蛰庵,直接由名字化出。而无相居士,用《金刚经》“无我相,无人相,无众生相,无寿者相”,于名字似乎无关,而仔细体会,依然有内在联系。无相者,不住于相。先生的学问,有着多方面的成就,并不停留在某一领域,相应此名号。于生活而言,他一生多遇坎坷而识见通透,与人交谈,往往流露清澈的洞见,也相应此名号。

先生早年曾涉猎佛经,比如在1933年读《佛本行经》,亦即《佛本行赞》。(《编年事录》初版本,233页)晚年在信中说,“现在我改名‘舍’即‘啥’。‘施,啥也’,我只有给别人东西,没有取别人东西。”(《编年事录》初版本,2页)“施,啥也”,“啥”疑当“捨”。古语“舍”(《说文》亼部)“捨”(《说文》手部)为两字,含义不同,到现代简化成一字。此处或为辨认字迹之失,若以沪方言说话,“啥”“捨”音近,听者容易致误。以