内容简介

从2010年以来,由中央民族大学、延边大学、韩国学中央研究院、韩国仁荷大学等高校和研究机构联合举办“东北亚民族文化系列论坛”,截至2017年初,本论坛已经在中韩等地成功举办了八届国际学术研讨会。中韩相关学术研究机构联合举办“东北亚民族文化论坛”有着重要的现实意义,也符合本次论坛的主旨与长远发展目标:加强与东北亚地区各国的睦邻友好关系,发展平等互利的经济合作,维护地区的和平与稳定,促进地区的经济发展与繁荣,为实现东北亚共同体的发展战略创造良好的地缘政治环境和人文社会环境。

东北亚民族文化论坛之后编辑出版会议论文集,该会议论文集名称为《东北亚民族文化评论》,第1至6辑已由学苑出版社(北京)出版刊行,为长效出版物,致力于打造有关东北亚研究领域的一流出版物。

《东北亚民族文化评论》丛书编辑委员:

由中国、韩国、日本学术界、研究基金会从事东北亚相关问题研究的中坚力量组成编辑委员会。遴选中、韩、日三国学术界巨擘2-4名为丛书编委会国际顾问;丛书编委会常设丛书总主编1名和专职执行主编2-3名,负责组稿、通稿、校对文稿以及出版等具体事宜。

《东北亚民族文化评论》丛书栏目:

主打栏目为东北亚共同体研究;公民社会与族群关系研究;全球化、地方性与跨文化交流;中韩日文化比较研究;东北亚区域关系研究;东北亚与跨国移民;东北亚宗教文化研究:历史与现实中的东北亚民族文化交往与发展;基于个案的深度研究与延伸研究。

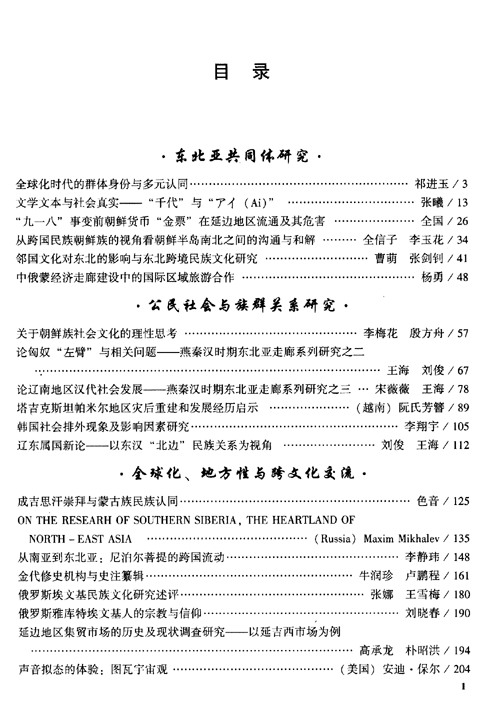

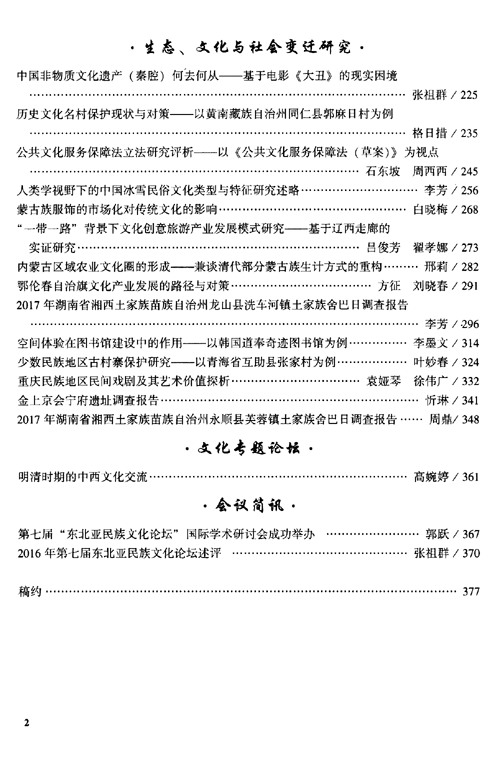

目录

前言/序言

“全球化”如同人类历史发展长河中其他历史发展阶段一样,具有自己典型的时代特征和基本内涵,世界经济的一体化、国际政治的多元化、文化全球化和世界公民身份认同等便是其显著的特点。在全球化的背景下,为充分发挥东北亚地区丰富的文化资源和文化历史传统的作用,增进区域内族群/民族间彼此的接触和交流,增强跨国文化认同的感召力,构建东北亚“文化经济共同体”有着十分重要的理论和现实意义。

东北亚地区位于欧亚战略中轴线的东部,是世界主要大国中、美、日、俄势力并存与矛盾交汇的地区,在国际关系的历史上,东北亚局势的任何变动往往都影响整个亚太地区,触及大国敏感的利益神经,从而牵动整个世界。正因如此,在欧洲、东南亚以OSCE(欧洲安全与合作组织)和ARF(东盟地区论坛)为推动的地区一体化机制日趋成熟且渐收成效的今天,东北亚地区仍然无法完全走出冷战阴影,而呈现出合作与冲突并存、缓和与对抗同在的特点。为此,研究区域内国家间关系的现状,分析其发展的动态,预测其战略的走势,重构地区秩序,建立有利于持久发展的新机制,不但对城内各国是必要的,而且对全球性的新秩序的探索也富有深远的影响。

“东北亚共同体”的构建,是东北亚区域民族国家之间因资源的竞争和博弈的结果,是追求一种区域内结构性均衡的体系,如果不考虑该区域民族文化多样性的事实与族际、区域性的差异,有时会对国家造成危机或使其面临解构的威胁。所以,尝试将传统的民族学研究对象纳入政治学的视野,探讨民族这一客观现象在国家政治系统中的结构与功能,以及通过政治途径消弭族际间的利益冲突、观念分歧,进而达成国家共同体的持久聚合。从文化发生学的角度而言,东北亚“文化经济共同体”的各国有着千丝万缕的历史联系,人类种群的密切关系以及民族互动、文化彼此接触与有效交流的历史,自然拉近了区域内各国间的文化、经济以及人员的频繁交流。所以,用“文化”这一较为温和型的概念作为构建东北亚共同体的理论基础是颇有说服力的,也符合东北亚共同体各参与国的长远发展目标和利益诉求。

在全球化的今天,“区域互助、全球协作”已经成为政治家、学术界公认的准则。从这个角度而言,应充分发挥东北亚地区丰富的文化资源和文化历史传统的作用,增进区域内族群/民族间彼此的接触和交流,增强跨国文化认同的感召力。因此,如何合理引导该区域众多跨国民族的民族认同与国家认同,建立超越民族国家的跨国文化认同,就成为重要而紧迫的研究课题。

20世纪末,随着全球化和区域化的盛行,以及东北亚地区的经济迅速发展,人们逐渐把东北亚作为一个区域看待。这是基于如下几方面的因素:首先,自冷战结束以来,东北亚地区的国家间的关系有所缓和、改善,来自政治和安全方面的压力大大减轻,各国间的经济、文化和人员交流逐渐频繁,客观上刺激了区域内各国间的文化和经济交流。其次,区域的政治、经济、安全以及文化交流等现实政策的需要,也是促进国家间交流和贸易往来的主导因素。尤其是中日韩各国经济的发展需要各国的通力合作,有助于促进区域合作的构想与模式的出台,如图们江共同开发计划、环渤海黄海经济圈、东北亚经济圈设想等区域合作模式相继推出。此外,东北亚地区敏感的政治问题和战略位置,也是促进区域各国密切加强交流与合作的推进剂。如朝鲜半岛问题、核危机以及石油战略等国际政治经济格局当中的敏感话题,无疑增加了区域频繁交流与合作的频率。