内容简介

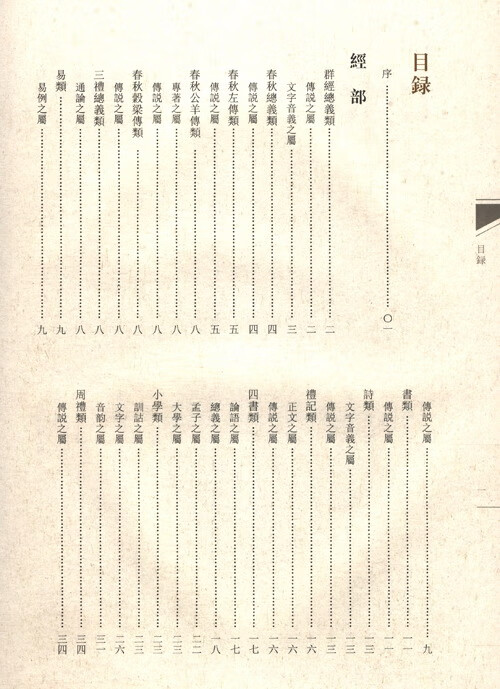

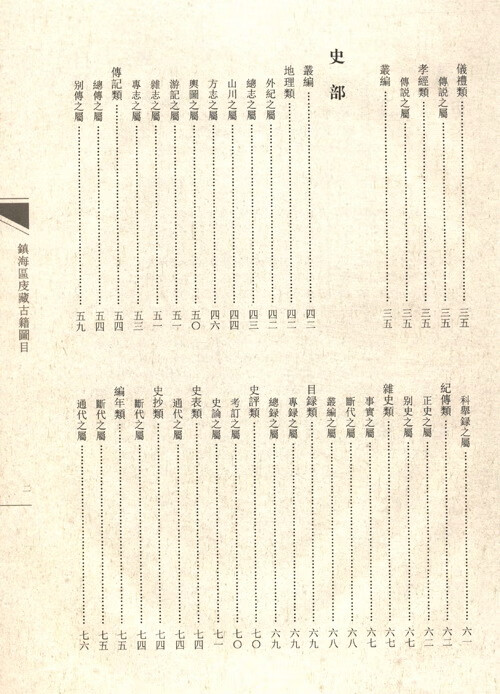

《镇海区庋藏古籍图目》主要收录了宁波市镇海区文物管理保护所珍藏的古籍图书,编纂较为规范,书名、作者、版本等信息著录符合文献学通例。该书按照经、史、子、集的方式编排,每部下再分列子项,如经部分为:群经总义、春秋总义、春秋左传、春秋公羊传、春秋谷梁传、三礼总义类、易、书、诗、礼记、四书、小学、周礼、仪礼、孝经等类。该书编纂规范,是镇海区古籍保护和收藏的重要反映和参考资料。

目录

前言/序言

典籍文献是中华民族弥足珍贵的文化遗产,历经数千年的积淀和传承,可谓浩如姻海,早在宋代,黄庭坚就曾发出“书囊无底谈未了”的感叹。

镇海区行政区划不大,所藏古籍更犹如汇入浩瀚书海中的一湾小小溪流,但作为历史悠久、人文荟萃之地,崇文重教之风气绵延历代而日新,亦多有着书、刻书及藏书者,书香流韵绵绵不息。

唐元和四年(809),分邹县地,于甬江入海口置望海镇,是为镇海建治之始。此时的镇海还是军事重镇,就有乐仁规、乐仁厚两兄弟先后通过科举考取进士,而后又分别官至兵部尚书和刑部尚书,成就了兄弟两进士、一门两尚书的佳话。可见,当时的镇海人已很重视读书了。据民国《镇海县志》所记,宋至清,镇海县境内进士有102人。仅以谢家河塘谢氏一族为例,按《谢氏宗谱》统计,明、清两代,登进士第的有11人,举人28人,诸贡35人,生员172人。历代镇海文教风气之鼎盛可见一斑。

得益于此,镇海名家鸿儒辈出,其中又多有著书。这从我区庋藏的古籍中即可看到,如明代谢泰宗的《天愚山人诗文集》,清代姚燮的《大梅山馆集》《蛟川诗系》,清代王荣商的《容膝轩诗草》《容膝轩文稿》《蛟川耆旧诗补》《汉书补注》,清代虞景璜的《澹园文集》,其子虞和钦的《和钦诗稿》及与徐翻合着的《徐虞于喁集》,而《寒庄文编》则是和钦族叔虞辉祖所着,不一而足。此外,民国《镇海县志》筹备处主任及事务主任陈修榆以书法名播海内,其父竹筠纂修的《春秋传说类纂》稿本,为《中国古籍总目》所未载,此等文献,弥足珍贵。

历史上,镇海著书、藏书和刊印并重,这也可从庋藏的古籍中得见。其中,颇为典型的人物有同治九年(1870)举人张寿荣,师从徐时栋、黄式三,治经学,工骈文辞赋,藏书达2万余卷。他将位于清水湖村的藏书处取名为“花雨楼”,自己常隐居楼中,口诵手披、点勘丹黄不辍,又鉴于“兵燹之余,古籍煨烬,镘槩半虚”,于是从藏书中选出数种加以雕版刊印。在此期间,花雨楼遭遇火灾,所幸张寿荣于光绪间刊印的《花雨楼丛钞》《后八家四六文钞》《刘孟涂文集》及自己所撰刊的《舫庐文存》等得以传存。又如,上文提及的姚燮也是镇海著书、藏书和私家刻印的著名学者之一。

私家刻印之外,清代镇海官署、书院和书坊刻印也颇为兴盛。官刻本,如清光绪十四年(1888)蛟川官署刻本《燹余小草》;书院刻本,如清光绪五年(1879)馄池书院刻本《镇海县志》;坊刻本,如镇海刘氏墨庄刻本《严氏诗缉补义》等都为我们所藏。

当然,我区所藏古籍自不止于镇海所出,浙江省内其他地区和省外的古籍兼有收藏,还涉及国外,如日本文政十二年(1829)青木恒三郎刻本《方正学文粹》等即是。而且,所藏古籍中又有善本要籍,如入选《浙江省古籍善本联合目录》的明崇祯刻本《港确居类书》一百二十卷全本,又如在浙江省古籍普查中2部古籍被定为二级珍贵文献,等等。

民国时期的书籍进入了传统装帧和现代装帧并存期。这一时期,也刻印了一大批高质量的传统装帧书籍,是中国传统文化的重要组成部分,具有显着的时代变革特征,浙江省自古籍普查伊始就将其纳入普查范围。这一历史时期以綫装书为代表的传统装帧书籍在我区庋藏古籍中占有相当大的比例,是镇海文献典藏的重要构成,故此本书也有所选录。

总体上,镇海区庋藏的古籍具有收罗广泛、地域文化鲜明的特色。本书对古籍的分类,就是在充分斟酌所藏古籍的自身特色和检索简便的基础上,参照浙江省古籍普查分类体系,分设经、史、子、集、类丛、新学、碑帖拓本等七部,除碑帖拓本外,各部下设类,类下设属,属下即是对具体古籍的著录。其中,新学即国内刊印的中外新学书籍,碑帖拓本即装帧成书的碑帖拓本,皆有其自身独特的文化价值,我区亦有庋藏,因此本书特设此二部,加以选录。

“即类求书,因书究学”是古籍目录的功用之一,也正是编纂本图目的初衷。我们想通过书影对古籍的直观展现,来增添本书的可看性和吸引力,使其能够更好地发挥功用,以践行“让书写在古籍里的文字活起来”。