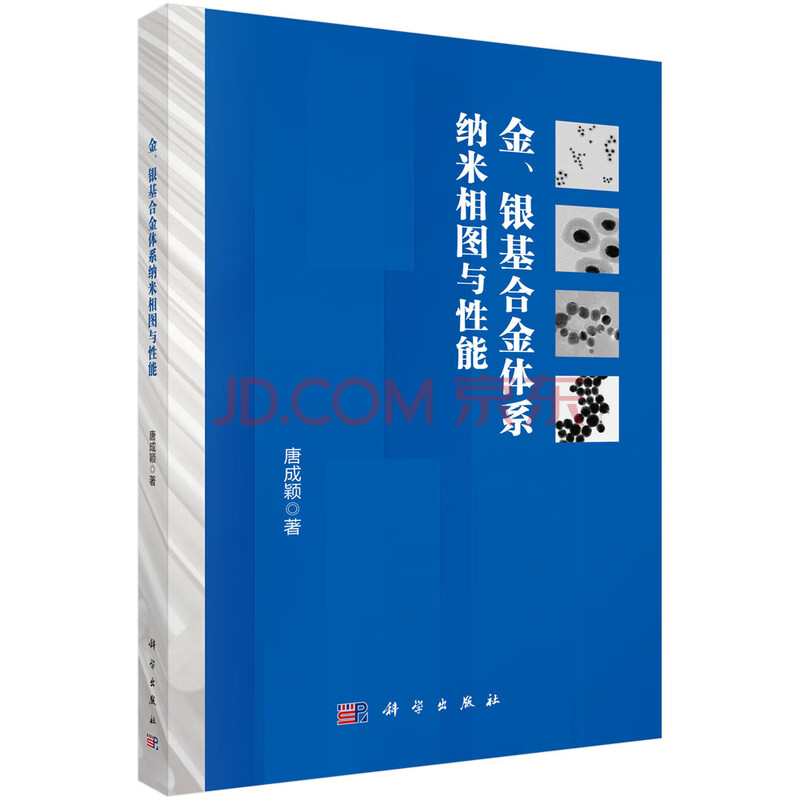

内容简介

《金、银基合金体系纳米相图与性能》主要介绍了金、银及金、银基合金纳米颗粒的制备、表征、热力学性质、纳米相图、电化学性能和应用。《金、银基合金体系纳米相图与性能》共分十一章,主要内容包括贵金属纳米材料简介,纳米金、银及其纳米合金制备、熔化、热力学性质,石墨烯负载的纳米颗粒的电化学性能。

目录

目录

序

前言

第1章 贵金属纳米材料简介 1

1.1 引言 1

1.2 金纳米材料 2

1.2.1 金纳米材料概述 2

1.2.2 金纳米材料的种类及制备方法 3

1.2.3 金纳米材料的性能与应用 7

1.3 银纳米材料 7

1.3.1 银纳米材料概述 7

1.3.2 银纳米材料的种类及制备方法 7

1.3.3 银纳米材料的性能及应用 8

参考文献 9

第2章 金纳米颗粒制备、熔化及热力学性质 11

2.1 金纳米颗粒制备与表征 11

2.1.1 胶体金纳米颗粒制备 11

2.1.2 金纳米颗粒的包覆与析出 12

2.1.3 金纳米颗粒表征 12

2.2 金纳米颗粒熔化特性测定 13

2.2.1 金纳米颗粒熔化实验测试方法 13

2.2.2 金纳米颗粒熔化实验测试结果 13

2.2.3 金纳米颗粒熔化实验与计算结果比较 14

2.3 金纳米颗粒热力学性质计算 15

2.3.1 金纳米颗粒热力学性质计算方法 15

2.3.2 金纳米颗粒热力学性质计算结果 16

参考文献 19

第3章 银纳米颗粒制备、熔化及热力学性质 21

3.1 银纳米颗粒制备与表征 21

3.1.1 银纳米颗粒的制备 21

3.1.2 银纳米颗粒表征 21

3.2 银纳米颗粒熔化特性测定 22

3.2.1 银纳米颗粒熔化实验测试方法 22

3.2.2 银纳米颗粒熔化实验测试结果 22

3.3 银纳米颗粒热力学性质 23

3.3.1 银纳米颗粒热力学性质计算方法 23

3.3.2 银纳米颗粒热力学性质计算结果 25

参考文献 28

第4章 金-铜纳米颗粒制备、熔化及热力学性质 30

4.1 金-铜纳米颗粒制备与表征 30

4.1.1 金-铜纳米颗粒制备原材料与设备 31

4.1.2 金-铜纳米颗粒制备方法 32

4.1.3 金-铜纳米颗粒表征设备 33

4.1.4 金-铜纳米颗粒表征 35

4.2 金-铜纳米颗粒熔化特性测定 40

4.2.1 金-铜纳米颗粒熔化实验设备 40

4.2.2 金-铜纳米颗粒熔化实验测试结果 40

4.3 金-铜纳米颗粒纳米相图与热力学性质 42

4.3.1 金-铜纳米颗粒纳米相图与热力学性质计算方法 43

4.3.2 金-铜纳米颗粒纳米相图 45

4.3.3 金-铜纳米颗粒热力学性质 48

参考文献 48

第5章 金-钴纳米颗粒制备、熔化及热力学性质 51

5.1 金-钴纳米颗粒制备与表征 52

5.1.1 金-钴纳米颗粒制备原材料与设备 53

5.1.2 金-钴纳米颗粒制备方法 53

5.1.3 金-钴纳米颗粒表征设备 55

5.1.4 金-钴纳米颗粒表征 57

5.2 金-钴纳米颗粒熔化特性测定 61

5.2.1 金-钴纳米颗粒熔化实验设备 61

5.2.2 金-钴纳米颗粒熔化实验测试方法 62

5.2.3 金-钴纳米颗粒熔化实验测试结果 62

5.3 金-钴纳米颗粒纳米相图与热力学性质 63

5.3.1 金-钴纳米颗粒纳米相图与热力学性质计算方法 64

5.3.2 金-钴纳米颗粒纳米相图 66

5.3.3 金-钴纳米颗粒热力学性质 70

参考文献 72

第6章 银-铜纳米颗粒制备、熔化及热力学性质 75

6.1 银-铜纳米颗粒制备与表征 75

6.1.1 银-铜纳米颗粒制备原材料与设备 75

6.1.2 银-铜纳米颗粒制备方法 76

6.1.3 银-铜纳米颗粒表征设备 78

6.1.4 银-铜纳米颗粒表征 79

6.2 银-铜纳米颗粒熔化特性测定 86

6.2.1 银-铜纳米颗粒熔化实验设备 86

6.2.2 银-铜纳米颗粒熔化实验测试结果 87

6.3 银-铜纳米颗粒纳米相图与热力学性质 88

6.3.1 银-铜纳米颗粒纳米相图与热力学性质计算方法 89

6.3.2 银-铜纳米颗粒纳米相图 94

6.3.3 银-铜纳米颗粒热力学性质 97

参考文献 101

第7章 银-钴纳米颗粒纳米相图与热力学性质 104

7.1 银-钴纳米颗粒纳米相图 105

7.1.1 银-钴纳米颗粒纳米相图与热力学性质计算方法 105

7.1.2 银-钴纳米颗粒体系表面张力、表面偏析及表面能计算 107

7.2 银-钴纳米颗粒热力学性质 111

7.2.1 热焓与混合焓 111

7.2.2 银-钴合金表面张力、表面偏析及表面能计算 112

参考文献 115

第8章 金-银纳米颗粒制备、熔化及热力学性质 118

8.1 金-银纳米颗粒制备与表征 119

8.1.1 金-银纳米颗粒制备原材料与设备 119

8.1.2 金-银纳米颗粒制备方法 120

8.1.3 金-银纳米颗粒表征设备 122

8.1.4 金-银纳米颗粒表征 125

8.2 金-银纳米颗粒熔化特性测定 126

8.2.1 金-银纳米颗粒熔化实验设备 126

8.2.2 金-银纳米颗粒熔化实验测试方法 127

8.2.3 金-银纳米颗粒熔化实验测试结果 127

8.3 金-银纳米颗粒纳米相图与热力学性质 129

8.3.1 金-银纳米颗粒纳米相图与热力学性质计算方法 129

8.3.2 金-银纳米颗粒纳米相图 134

8.3.3 金-银纳米颗粒热力学性质 135

参考文献 136

第9章 石墨烯负载的金-铜纳米颗粒的制备与电化学性能 137

9.1 石墨烯负载的金-铜纳米颗粒制备与表征 138

9.1.1 制备石墨烯负载的金-铜纳米颗粒实验原材料 138

9.1.2 石墨烯负载的金-铜纳米颗粒制备方法 139

9.1.3 金-铜纳米颗粒修饰的玻碳电极的制备 139

9.1.4 石墨烯负载的金-铜纳米颗粒表征 141

9.2 石墨烯负载的金-铜纳米颗粒的电化学性能测定 144

9.2.1 金-铜纳米颗粒修饰的玻碳电极在不同扫速下的循环伏安*线 144

9.2.2 不同成分金-铜纳米颗粒修饰的玻碳电极的循环伏安*线 147

9.3 金-铜纳米颗粒电化学性能结果总结 148

参考文献 148

第10章 石墨烯负载的银-铜纳米颗粒的制备与电化学性能 150

10.1 石墨烯负载的银-铜纳米颗粒制备与表征 151

10.1.1 石墨烯负载的银-铜纳米颗粒实验原材料及设备 151

10.1.2 石墨烯负载的银-铜纳米颗粒制备方法 152

10.1.3 银-铜纳米颗粒修饰的玻碳电极的制备 153

10.1.4 石墨烯负载的银-铜纳米颗粒的表征 153

10.2 石墨烯负载的银-铜纳米颗粒的电化学性能测定 156

10.2.1 银-铜纳米颗粒修饰的玻碳电极在不同扫速下的循环伏安*线 156

10.2.2 银-铜纳米颗粒修饰的玻碳电极在不同葡萄糖浓度下的循环伏安*线 165

10.3 银-铜纳米颗粒电化学性能研究结果总结 171

参考文献 171

第11章 石墨烯负载的金-银纳米颗粒的制备与电化学性能 173

11.1 石墨烯负载的金-银纳米颗粒制备与表征 174

11.1.1 石墨烯负载的金-银纳米颗粒制备方法 174

11.1.2 金-银纳米颗粒修饰的玻碳电极的制备 174

11.1.3 石墨烯负载的金-银纳米颗粒的表征 175

11.2 石墨烯负载的金-银纳米颗粒的电化学性能测定 175

11.2.1 金-银纳米颗粒修饰的玻碳电极在不同扫速下的循环伏安*线 175

11.2.2 金-银纳米颗粒修饰的玻碳电极在不同葡萄糖浓度下的循环伏安*线 177

11.3 金-银纳米颗粒电化学性能研究结果总结 178

参考文献 178

彩插

试读

第1章 贵金属纳米材料简介

纳米材料学是20世纪90年代初发展起来的一门多学科交叉的新兴学科。纳米(nanometer)是一个长度单位(用nm表示),1 nm等于10?9 m,相当于10个氢原子一个接一个排列起来的长度(氢原子是*小的原子、直径约为0.1 nm)。所谓纳米材料,广义上是指三维空间中至少有一维处于纳米尺度范围或由它们作为基本单元构成的材料。纳米材料因为其小的尺寸、大的比表面积、量子尺寸效应而表现出与相应块体材料明显不同的光学、电学、磁学、热学、力学等物理性能和催化等化学性能,具有广阔的应用前景。伴随着纳米科学与技术的进步,人们研究开发了大量的包括半导体、金属或金属氧化物、碳纳米材料在内的纳米材料。本书主要关注贵金属纳米材料中的纳米金和银及其合金。本章简要介绍贵金属纳米材料的种类,以及金纳米材料和银纳米材料的制备和性能。

1.1 引言

贵金属包括金、银、铂、钯、钌、铑、锇和铱八种元素,是有色金属的重要组成部分。这类金属具有亮丽的金属光泽,在自然界的含量极为稀少且不易发生化学反应,因此被称为贵金属。贵金属良好的化学稳定性以及*特的性质,具有重要的应用价值,其深加工产品在电子、化工、医药、机械、能源、冶金、陶瓷、交通等几乎所有工业行业领域上有广泛的应用。所谓深加工,是将贵金属单质或其合金/化合物通过一系列的加工,使其物理或化学形态发生变化,成为更有使用价值的贵金属制品的过程。在贵金属的深加工产品中,贵金属纳米材料近几年备受人们关注。贵金属纳米材料是指运用纳米技术开发和生产的贵金属制品,得到尺寸在100 nm以下(或相应尺寸纳米相)的含有贵金属的新材料,这些新材料将贵金属特殊的理化性质与纳米材料的特殊性能相结合,在光学、电学、磁学、催化和力学等性质上表现出优异的性能,是纳米材料的重要组成部分,在分析传感、电化学催化、能源和光电等领域得到了广泛的应用。

贵金属纳米材料包括贵金属单质和合金/化合物纳米粉体材料、贵金属新型大分子纳米材料、贵金属膜材料等几大类。其中,贵金属单质和合金/化合物纳米粉体材料又可分为负载型和非负载型两类,是工业应用*多的贵金属纳米材料[1]。

非负载型贵金属纳米粉体材料包括银、金、钯和铂等贵金属的纳米粉体材料及氧化银等贵金属化合物纳米粉体材料两大类型,其国内外研究的重点和趋势是:①控制贵金属纳米颗粒的大小,实现粒径可控;②控制贵金属纳米颗粒的形貌,实现形貌可控;③加强应用和产业化研究,实现实验室小试结果放大到生产规模。

负载型贵金属纳米粉体材料是将贵金属及其合金的纳米颗粒负载到一定的多孔性载体上得到的复合物,也有人将它归入贵金属复合材料。它有两大明显优点:可以得到非常分散和均匀的贵金属及其合金的纳米粉体材料,有效地防止贵金属纳米颗粒团聚;生产过程比非负载型简单,技术指标容易控制。目前已有负载型Au、Ag、Pd、Pt、Rh和贵金属合金,以及贵金属与一些贱金属之间形成的合金的纳米粉体材料生产并在工业上得到应用。负载型贵金属纳米粉体材料尺寸小,比表面积很大,表面原子的键态和配位情况与颗粒内部原子有很大的差异,从而使贵金属表面的活性位置大大增加,具备作为催化剂的条件,同时,贵金属特有的化学稳定性,使贵金属在制成催化剂后具有良好的化学稳定性、活性和再生性。已实现产业化应用的负载型贵金属纳米粉体材料有Pd/C、Pt/C等催化剂[2]。

1.2 金纳米材料

1.2.1 金纳米材料概述

金的溶胶是有记载以来*早得到应用的贵金属纳米材料。

金作为*为典型的贵金属元素之一,由于可以通过控制颗粒的尺寸、形貌、结构以及组成使其外形“多变”而引起越来越多科研工作者的关注。近年来,在金纳米材料的形貌控制方面,研究人员已取得了很大的进展,人们已制备出金纳米球、金纳米棒、金纳米笼以及金纳米簇等多种形貌的金纳米材料。研究发现金纳米材料的物理化学性质与其颗粒的尺寸、形貌、结构密切相关,不同形貌的纳米结构可调节和优化材料的光电化学性质。金纳米材料因其特殊的光学、物理、化学、电学和生物学特性使其成为*常使用的一种纳米材料,是比色分析、生物传感器、光热传感器和成像等应用的理想候选材料。几十年来,科学家们一直在研究金纳米材料的可控制备,因为它们的特性和功能极其依赖于颗粒的形状和尺寸。同时,由于金纳米材料的可控制备、低毒性、高生物相容性、可调的光电特性和不复杂的表面修饰特性,其在生物医学和生物传感等诸多领域有着潜在的应用前景[3]。

贵金属纳米材料的许多物理化学性质具有特殊的尺寸依赖性。其中,金纳米材料由于在一些特定的界面上存在表面电子态,使其费米能级恰好位于能带结构沿该晶向的电子禁带之中,形成只能平行于表面方向运动的电子云,促使金纳米材料表现出特殊的表面效应、量子效应和宏观量子隧道效应等许多微观物理性质[4]。

1.2.2 金纳米材料的种类及制备方法

如前所述,研究人员在金纳米材料形貌控制方面已取得了很大的进展,人们已制备出金纳米球、金纳米棒、金纳米笼以及金纳米簇等多种形貌的金纳米材料。本节主要介绍相关类型的金纳米材料的制备方法。

1.金纳米球

金纳米球,即通常所说的金纳米颗粒(Au NPs),是由一个内层金核(原子金Au)以及环绕在外层的双离子层构成,靠近金核内表面的是内层金负离子,外层离子层(H+)则分布在内层与溶液之间,以此来维持Au NPs在溶液中的稳定状态[5]。Au NPs的表面可以通过不同的配体进行修饰,以满足Au NPs在不同传感体系中的需求。

Au NPs水溶液的颜色反映的是表面等离子体共振吸收(surface plasmon resonance absorption,SPRA)峰的位置,水溶液的颜色如果是酒红色,说明Au NPs的SPRA峰位于可见区520 nm左右。Au NPs的SPRA是金属轨道中电子云在电磁场的作用下偏离电荷中心,发生相应位移而产生波振荡。在光照条件下,金属中的电子云被电磁场驱使在某一共振频率下产生等离子体共振。在这个共振频率下,入射光被金属纳米颗粒吸收,从而表现出不同的溶液颜色[6]。SPRA图谱不仅能够提供Au NPs结构形貌的大量信息,而且是Au NPs光学光谱性质拓展研究课题中的一个重要方面。

Au NPs的制备方法有很多,总体上可划分为物理法和化学法。利用某种技术将宏观块状金分解为纳米级颗粒的方法即为物理法,包括蒸镀法、器械研磨法、激光熔化法、气相法等。应用物理法制备的金纳米材料具有较大的尺寸,不利于传感应用研究;另外,物理法对生产设备要求苛刻,也不利于降低成本。化学法*常见的是利用还原反应将金离子或者金的化合物还原为金纳米材料,这也是*方便、*多样化、*经济的方法。这种“溶液路线”合成Au NPs有两种截然不同的方式,一种是选取合适的还原试剂还原均相溶液中的金离子或金的化合物,从而直接合成Au NPs;另外一种是预先制备单分散的金属化合物颗粒,然后在金属溶液中或在气相中将金属化合物颗粒还原为金属颗粒。无论采取何种策略,选择合适的还原剂、保护剂、溶剂以及反应条件是制备尺寸和形貌均一的金纳米颗粒的关键所在。目前,制备Au NPs应用较普遍的化学法是化学还原法(还原剂为硼氢化钠、柠檬酸三钠、抗坏血酸等)[7],即向含金离子或者金的化合物溶液中加入不同类型的还原剂,将其中的金离子或者金的化合物还原为纳米尺寸颗粒,可以通过选用不同的还原剂或者改变还原剂和金前驱体溶液之间的比例来制备尺寸不同的金纳米颗粒,以满足不同的应用需求。

为了有效解决应用化学还原法制备的Au NPs具有大粒径的局限性(>10nm),20世纪90年代初,Brust与Schiffrin等*次利用自组装技术和纳米技术相结合,在制备金纳米颗粒的过程中引入硫醇(RSH)自组装膜还原氯金酸,*终将制得的直径在5 nm的单分散Au NPs从水相转移至有机相,得到的Au NPs非常稳定,这就是**的Brust-Schiffrin相转移法[8]。由于硫醇类物质对金纳米相的钝化作用很强烈,从而使得Brust-Schiffrin制备的金纳米晶尺寸非常小。

在反应体系中当表面活性剂浓度较大时,表面活性剂分子或离子将会自动缔合成胶体大分子的多个质点,并与溶液离子处于平衡状态,这种在溶液中形成的聚集体称为胶束。而当溶液中表面活性剂浓度超过临界胶束浓度时,在非极性有机溶剂内形成的胶束称为反胶束。用于制备纳米颗粒的反胶束一般由以下四部分组成:表面活性剂[常见的是2-乙基己基琥珀酸酯磺酸(AOT)、十二烷基硫酸钠(SDS)、十二烷基苯磺酸钠(DBS)、十六烷基三甲基溴化铵(CTAB)]、助表面活性剂(脂肪醇)、有机溶剂(非极性溶剂)和水溶液。其中表面活性剂与水溶液的比例决定了其中的液滴尺寸的大小,得到不同形貌的金纳米颗粒[9]。这种非均相的液相合成法,通过应用表面活性剂使金纳米颗粒得到良好的分散,不发生团聚和沉淀。这种方法的优点是操作方便、反应装置简单、所合成产物粒径分布较窄且容易控制。其不足之处在于表面活性剂用量较大、成本较高,产物纯度和产量较低。

模板法通常是指以具有微孔或介孔的基质为模板,在微孔中进行化学还原反应,生成金纳米颗粒、金纳米棒、金纳米丝或金纳米管的方法[10]。该方法常用的模板是具有不同粒径和结构的二氧化硅微孔纳米材料或者是高分子聚合物介孔材料,使其能够可控地合成粒径分布较窄的金纳米颗粒。

光化学法是在光照的刺激下,基于化合物分子对特定波长的光吸收而引起化合物分子的电离,进而引发化学反应*终生成纳米颗粒。光化学法的光源通常为紫外光,所以必须要求反应体系中含有在紫外区能吸收并释放出电子的物质,该方法常用于制备核壳结构的金属纳米复合颗粒。近年来发展的光化学法主要是基于金属离子的还原反应,即金属盐溶液在X射线或γ射线辐射下,通过水合电子对金属离子的强还原作用而生成金属、合金或金属氧化物纳米颗粒[11]。

微波合成法是金离子和还原剂的混合液(前驱体溶液)在一定功率微波辐射下发生化学反应*终得到金纳米颗粒的方法。在微波合成法中,前驱体溶液分子在微波场中剧烈运动使得反应速度加快,同时,反应体系在微波作用下实现整体均匀加热,反应的产物粒径分布均匀、纯度很高、粒径较小,从而适于催化或分析领域的应用要求。Tsuji课题组研究人员使用微波辐照,通过使用不同分子量的聚乙烯吡咯烷酮(PVP)作为表面活性剂制备了不同尺寸和形貌的金纳米颗粒[12]。

由于金纳米颗粒的物理化学性质通常与颗粒尺寸和形貌密切相关,所以在实际制备纳米颗粒时,可根据不同的要求、不同的体系或不同的颗粒尺寸范围来选择适合的合成方法,有时为了特殊要求,上述方法也可以交叉并用。金纳米颗粒合成方法除了前面介绍的几种合成方法外,还有真空蒸镀法、激光消融法、喷雾热解法、晶种法等。

2.金纳米棒

金纳米棒(gold nanorods,Au NRs)也是金纳米颗粒的一种特殊形态,它是一种胶囊状的金纳米颗粒,比金纳米球具有更为神奇的光电化学性质。Au NRs不仅具有一个横向等离子体共振吸收峰,而且还具有一个纵向等离子体共振吸收峰,它们分别对应横轴和纵轴两个特征粒径,纵轴长度和横轴直径之比即为Au NRs的长径比,其中横向等离子体共振吸收峰与球形纳米颗粒的吸收峰一致,位于520nm左右,而纵向等离子体共振吸收峰会发生红移,其频率取决于纳米棒的长径比[13]。由于Au NRs的各向异性,用偏振光激发时,肉眼可观察到长轴方向辐射的散射光为红色,而短轴方向的散射光为绿色[14]。

金纳米棒的制备方法主要有晶种生长法、模板法、电化学法和光化学法等,可通过不同方法制备出分散性好且颗粒均匀的Au NRs。

3.金纳米笼

金纳米笼是指拥有纳米中空的内部与多孔结构的外壳,可以有效地用于分子的内部封装与靶向物质传递的一种纳米材料。贵金属纳米笼由于