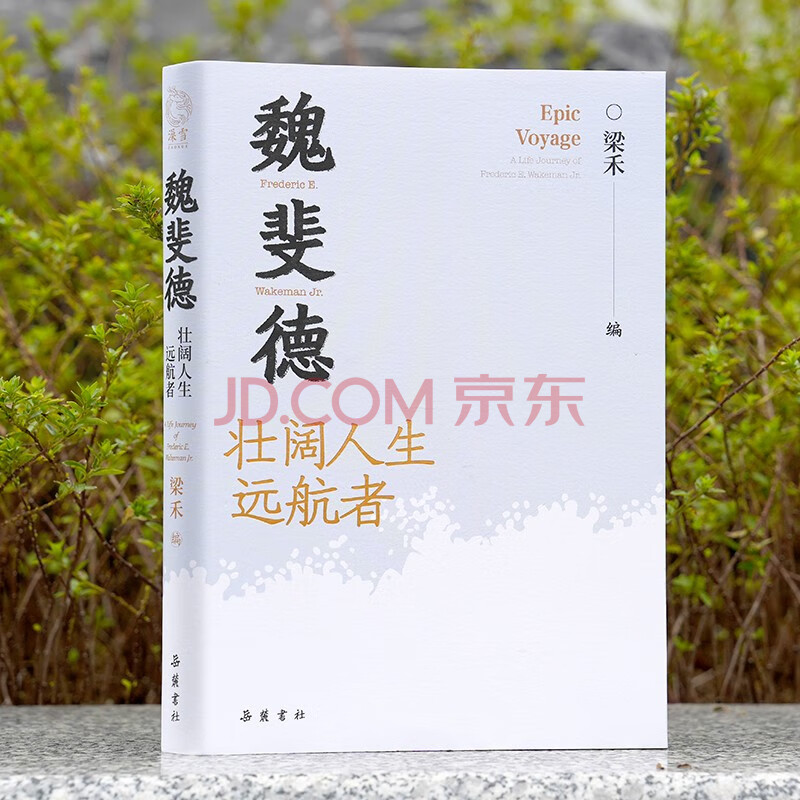

内容简介

本书分为上下两编。在上编“我与斐德”中,魏斐德的夫人梁禾以饱含深情的文字回忆了与魏斐德相识、相知、相爱、相伴的人生经历,向读者讲述了学术光环之外有血有肉的魏斐德,其情真意切与坚守令人动容。下编“怀念斐德”,汇集了魏斐德生前好友、学界同仁及弟子满含追忆的文章。欧立德、周锡瑞、杜维明、马内阿、熊月之、刘东等诸多名家,用平实又生动的笔触,为读者勾勒出魏斐德的思想轮廓。在这些文字背后,一个鲜活的、极富才情与个人魅力的汉学大师跃然纸上。

精彩书评

我对斐德的爱正是源于他的这些特点:君子的谦和大气,勇者的担当和付出,高贵的同情感与对弱者的呵护。

——魏斐德夫人 梁禾

魏斐德以天纵之英,过人之才,加上广采博览,用功极勤,成就了他学术上很少有人能够企及的辉煌成就。他真诚善良,朴实淳厚,待人接物,全无城府,教人助人,一片至诚,他的微笑永远是那么灿烂,他的眼睛永远是那么清澄。

——著名历史学家 熊月之

他广博的历史视野、深入分析的能力、清楚阐明复杂问题的天赋,以及他伟大的幽默感和个人魅力,使他永远是一个广受欢迎的作家、评论家、顾问和发言人。人人都意欲撷其才华之一叶,却又往往望尘莫及,不能与之比肩。

——著名历史学家 欧立德

目录

上编 我与斐德

今生遇斐德,从此天涯无倦客 / 梁禾

夏夜·星空

亦师亦友

知音伴侣

我们的家

归港

跋:孤帆远影碧空尽,独驾轻驱天际游

下编 怀念斐德

他走后,谁还能继续为我们讲故事呢? / 欧立德

少年的记忆 / 史蒂芬·柯恩

讲述中国历史 / 周锡瑞

从上海瞭望中国——魏斐德教授与上海研究 / 熊月之

王者 / 诺曼·马内阿

青灯——献给魏斐德 / 北岛

未尽的文字缘 / 刘东

不尽意的纪念 / 罗德里克·麦克法夸尔

挚友的光芒 / 杜维明

附录 马克·布洛赫——一个肖像 / 魏斐德

试读

夏夜·星空

北卡罗来纳州的夏夜,记忆中仍弥漫着那特有的湿润芬芳。白昼酷暑消退后,奇异多姿的热带植物开始在夜幕里散发出淡淡的清香。布满繁星的苍穹下,清凉下来的夜气里,是醉人的静谧。夜莺的歌唱和着叽喳窸窣的蝉鸣,无数个这样的夜晚,我宁心静气,在灯下潜心研习。可那个夜晚,那个命定的周日之夜,我破例地离开教堂山的宿舍,去参加全国人文研究中心的一个晚宴招待会。

时值傍晚,窗外婆娑树影中仍看得见黄昏的余晖,我还在寓所里写作。电话铃响起,东道主来催:“啊,你怎么还没出门?!”我放下电话,匆匆走出周日安静的校舍楼,坐进我那辆小红车里,直奔北卡州的三角区。那个周末我刚结束学校暑期班的教学,终于可以全力赶写论文了。属于我的每时每刻,那么宝贵,我不得

不放弃参加聚会等各种活动。但那晚全国人文研究中心要欢迎招待一位西岸来的著名中国学教授,希望能有中

国学者参加晚宴招待会,因此请我也去。时间已晚,我猛踩油门,奔驰在宽敞平坦空旷的高速公路上。

我并不太了解今夜要欢迎招待的这位魏克曼教授。听说他这个暑期来人文研究中心写书,平时大家很不容

易见到他。再说,他是中国学专家,我研究意大利文学,隔行如隔山。加上那阵我不得不舍弃几乎所有的交际活动而聚焦于教学和自己的博士论文写作,根本没有多余的时间去关心其他了。那种处境下的我,学习和工作的压力都很大,不时还会被一些困惑和自疑缠绕,时而会产生某种焦虑,不过也总怀有种种期待,而且下意识里一直在等待着一个充满未知的将来。那时的我,对生命热忱而无惧,一心想尽快把西方文史哲的精华一一汲取,尽力把那不幸痛失的十年学习时光补回来,把知识与智慧的明灯永久地簇拥于心怀。那是我迷茫不安却坚信未来的一段历程。这期间,在无数个繁星满天的寂静夜晚,孤灯孑影的我,偶尔也会扪心自问:冥冥中想象的那种爱情,今生今世可真存在?抬头凝望窗外,面对纯净高远天幕中那钻石般闪烁的繁星,心中还会涌起朦胧而辽远的遐想。

坐落在北卡教堂山的北卡大学校园,是我学校生活的难忘之地。而在与其相隔半小时车程的杜克大学校园

里,也落下了我清晨的足迹,记载着我生命脉搏的热烈跳动。

那时我每早天微亮就去北卡教堂山校园还空无一人的泳池游泳,之后稍作休息就争分夺秒地冲向坐落在北卡达勒姆(Durham)城的杜克校园去教课。教员们多半不喜欢的早晨第一堂课,是我的首选——只有这样,我才能从容地同时安排另一头北卡校园的全日教学。也是在杜克大学,面对富豪的后代或中上阶层背景为多数的

学生们,我初次体会到了美国公立与私立名校间的区别。总之,因同时在两个大学里任全职讲师,还要完成自己的博士论文,我不得不“息交绝游,闭门造车”。属于自己的分分秒秒那么有限,独自研习,是唯一得以“幸存”的方式。那几年的生活,让我学会了终身受益的自律与独处。

无数个暑期的深夜,万籁更为寂空沉静。校园停车场里只有我的小红车孤零零地在黑夜里静静趴着。终于,整座教学楼里唯一亮着的那个办公室窗户,也灭了灯光。我穿过空无一人的长长走廊,听着自己咯噔的脚步声走出大楼。踏入夜幕中的我,虽困乏得跌跌撞撞,心神却舒展而欣慰:清凉夜气沁入肺腑,虫鸣鸟叫,高远幽深的星空——宇宙在这时悄悄启开了她神秘的帷幕,让我聆听到她潺潺的低吟和此起彼伏的窃语,让我感受到她那无限的深邃与潜能。疲惫的身心被一种不期的抚慰轻轻托起,提携升华到思与感的自由王国之中。回到宿舍我总不能很快入眠,就去附近树林边悠长的小径散步,让夏夜的清凉继续松懈我绷紧了一天的头脑。夜幕里,林中不时闪现出亮灯的窗户,我想象里面的主人,也享受着夏夜芬芳的静谧。

我是资历最浅的萝卜头,却最后一个到达晚宴招待会,这迟到让我尤为尴尬内疚起来。踏进门,隔着几十

米的距离,穿过一堆端着酒杯衣冠楚楚的男女教授,我一眼看到厅堂对面那端坐在沙发里的魏克曼教授。哦!

幸亏来了!”心中一阵意外的惊喜。

他,大名鼎鼎的魏克曼教授,中等个头,身材矫健,亚麻色的头发蓬松浓密,面带微笑,肌肤呈透着夏季的阳光色。浅色布质的清凉装束,一条轻便素雅的领带,整个形象洗练自如。与东岸学校典型的在炎热暑天里也是西装革履和笔挺裤线加锃亮皮鞋的教授们不同,他浑身上下散发着一股学界人士少有的生气和自信,眉宇间散发出清澈明朗,还有言行中罕见的沉稳与爽朗。他那谦和与礼让,以及他说话的方式与内涵,丝毫没有我们在院校里见惯了的那种教授在学生面前摆出的派头和居高临下的样子,让你立刻感到眼前是一位非同寻常的人物。那时我还从没去过加州,只是在电影里和文学叙述里知道那里的洛基山脉、辽阔的海滩,还有终日普照的阳光。眼前的他,远远望去,恰如其分地吻合了我那持久的想象和热烈的憧憬。隔着整个大厅,你都能感觉他的气场。我一下子被他吸引住了。其实,

前言/序言

编者寄言

魏斐德(Frederic E. Wakeman Jr. 1937—2006),美中文化交流的奠基人之一,中国人民的老朋友,离开我们竟然已经十年有余了。然而他的音容笑貌,他宽厚的身影,与他深邃广博的叙述一样,栩栩如生地铭刻在人们的记忆中。

作为一位学者和一个公共知识分子,是什么使魏斐德与众不同而值得我们如此怀念纪念他?显然,在任何社会和文化的进程中,无一例外地有无数杰出的人作出了卓越的贡献,而其中真正被人们所怀念传颂的,是他们在身后留下的那些被历史长河洗涤而凝练的作品,以及他们那不凡的人道主义和人格魅力。在某种程度上,后者更为基本。因为历史告诉我们:社会或群体,只有当人性的完善被强调、被凸显,只有在人性射出光芒时,文明的进步和意义才能真正体现出来,人的存在和人所处的社会环境才谈得上和谐甚至幸福。即古希腊哲人所指出的:人才是衡量一切的标准。换句话说,人类的文明程度及社会或群体的优劣,最终是以其中的人的品质高低来衡量判断的。

在魏斐德诞辰 80 周年之际,全美高等学社理事会宣布正式成立永久性的“魏斐德学术基金奖”,他的著作也相继再版,而这本纪念文集则意在展示他充满魅力的个性,尤其是他那温暖无比的人性,因为我们在今天尤其需要他这样的人生活在自己的近旁。

梁 禾

2017 年夏