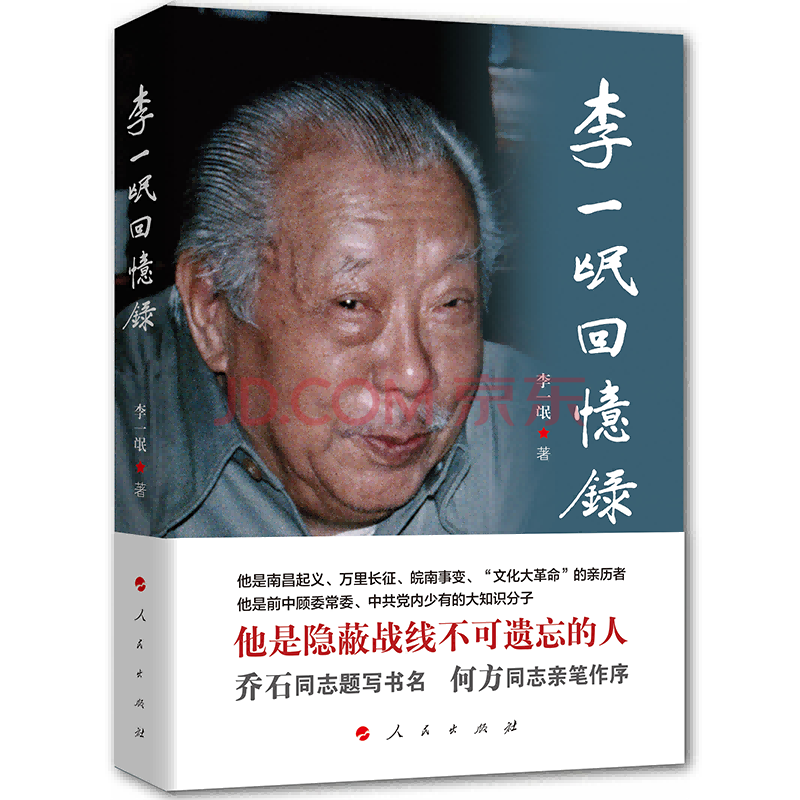

内容简介

本书是前中顾委常委李一氓同志亲笔撰写的回忆录。作为中**内少有的大知识分子,李一氓有着颇不平凡的经历。1925年由中学同学李硕勋(前总理李鹏的父亲)和何成湘介绍加入中国共产党。1926年参加北伐。南昌起义后,他和周恩来一起介绍郭沫若参加中共。中共中央在上海时期,他在周恩来领导下从事地下保卫工作,是“伍豪事件”的亲历者。在中央苏区,他担任国家保卫局执行部长,后随军长征到陕北。他曾给毛泽东当过短时期的秘书,又以毛泽东特使的身份去往成都,做四川军阀刘湘的统战工作。1937年抗战全面爆发,他受党的委派,协助叶挺、项英组建新四军,任新四军秘书长和党的东南分局秘书长,还特别奉命协调叶、项的关系,是了解皖南事变真相的人。新中国成立后,他长期在外交战线工作,任中共中央联络部常务副部长、顾问等职。在新时期,他先后担任中纪委副书记、第十二届中顾委委员、第十三届中顾委常委。自1982年起,他担任“国务院古籍整理出版规划小组”组长,主持全国古籍整理工作十年,使其进入了一个崭新的时期。他精古籍、擅书法、好收藏。对于字画、陶瓷、漆器,他都是出于兴趣或学习需要,随手收藏。最终,他把自己的所有藏品,都无偿地捐给了国家。

目录

再版序言 何方

自序

第一章 青年时代,上海学生生活

第二章 大革命——北伐和南昌起义

第三章 上海地下工

第四章 瑞金两年

第五章 长征

第六章 陕甘宁高原的奔驰

第七章 抗日战争——皖南

第八章 抗日战争——苏北

第九章 从山东到大连

第十章 过眼云烟

首版后记

重印后记

试读

第一章

青年时代,上海学生生活

1903-1926

我出生在天府之国——四川的彭县。

这个县在唐宋时期叫“彭州”,不隶于成都,而是与蜀、汉各州等齐名,政区级别是很高的。州官叫刺史,唐诗人高适因为做过彭州刺史,所以人称高彭州;宋诗人陆游当过彭州推官,写过《天彭牡丹谱》,盛称“牡丹在中州,洛阳为第一;在蜀,天彭为第一”。至今县北犹有丹景山。

这个县在清朝末年,虽然还是土地租佃制为主的封建社会经济,但手工业和商业已相当发达,文化教育事业也相当开展,这些都与那个时期的洋务运动和戊戌变法有关。

这个县的西北山既产铜、又出煤。四川的铜货币,当十(即10文铜钱)的,当二十(即20文铜钱)的铜元,就是用西北山所产铜铸造的。煤,为了运输方便,都先在山里焦化以后,才搬运下山,即焦炭,彭县人称之为岚炭,主要用作家庭燃料,也用来炼铁。

这个县的商业和小手工业大都是本县人经营,但有两个大行业,却掌握在外省人手中:(一)钱庄(经营汇兑、存放等)都在道地的陕西(可能是三原、泾阳一带)人手中;(二)盐店,当时实行票引制度,独家专卖,掌握在安徽桐城的方姓盐商手中。

这个县基本上还是以农业生产为主,大地主少,中小地主多,更多的是富农。农田的产量不低,因为属于都江堰的内江灌区,水利好,有条清白江横穿县境。一年两熟,分小春的蚕豆、豌豆、小麦和秋收的玉蜀黍、稻子。即或没有地面水,地下水亦极丰富,挖成大泉,用大鹅卵石砌一周,旁建水车,清泉便汩汩而出。但山区就不然,地很薄,只能种红薯(四川人称为红苕)和玉蜀黍(四川人称为玉麦)。

清白江由新繁县一路奔流而来,江上有座长木桥,名卧龙桥,桥上建瓦顶走廊。平时可以遮阴避雨,逢场赶集也就利用桥廊做生意。就在那里,还有一个清白江镇,为彭县到成都的必经之地,又恰是半路,我春秋两季去成都上学,寒暑假由成都回家,一定经过清白江镇。镇上有个好菜馆,炒的菜真是味美价廉,来回总在那里“打尖”(吃午饭)。现在这座木桥已改建为水泥公路桥,桥上的瓦廊已踪迹皆无了。现在桂林漓江上还有这么样一座桥。贵州、云南的瑶区或苗区,也还有这样的木桥。

这种桥的建筑形式,国外亦有,如意大利威尼斯的高桥(Rialto),佛罗伦萨阿尔诺河(Fiume Arno)的老桥(Ponte Vecchio),桥上都有店铺房屋,不过不是廊,而是一条街。只因为这些桥都在城市里,老桥上的店铺全是金银首饰店,颇为特殊罢了。泰国曼谷的桥也有类似的情况。

这个县城里,东南西北四条大街,交叉成一个十字路口。当时的商品布局:东街是坛坛罐罐(主要是陶瓷器),北街是绫罗绸缎(主要是丝棉织品及丝业),西街是菜馆客栈(主要是酒饭馆和各色熟食品),南街是黄糖挂面杂货铺。说也奇怪,七八十年过去了,今天彭县城里的店铺,大致还是这个格局。经营方式是很古老的,如对顾客给一个“折子”,凭折子拿货记账,一年分三季(端阳、中秋、年终)清账。届时如不还清,可以部分延到下一季。我记得我家就有好几个折子,如药店的、绸布店的、杂货店的等。这个经营方法可能带有全国性,以前北京琉璃厂旧书店、旧字画店、旧陶瓷店并不现买现卖,一样的三季清账,不过不用折子罢了。

县城人口的构成,颇为奇特。据说真正的四川人只有杨姓一家,其他则为福建人和陕西人。福建人有福建会馆,其神庙建筑就是“天后宫”,福建本地供祀海神,统名“天妃”,到了四川,没有海,反而升级称“天后”了。它还用庙产公款办了一个小学,取名“闽省公立小学”,在南街。陕西人有陕西会馆,其神庙建筑就是“三元宫”,也用庙产公款办了一个小学,取名“秦省公立小学”,在北街。而四川人也有一个会馆,叫“川主宫”,明显地自命为“主人”,但没有办小学。某些地方又有湖北麻城人、孝感人,但没有会馆神庙。

乡下有个别村落,是广东的客家人,在自己内部还说客家的广东话。这些移民是怎么一回事,也无法去深考了。四川流行的人事表格都另加“原籍”一项。譬如我不只填彭县人,还要加“原籍陕西泾阳”。

我的祖籍是陕西泾阳——有名的“龙女牧羊”之乡(《柳毅传》)。幼年读小学时就上的是秦省公立小学,对本籍人免收学费。彭县,除了福建、陕西两个小学之外,还有一个利用原九峰书院办的彭县小学。在变法运动影响下,这两省移民自办小学,利用神庙多余的房屋,没有发生打菩萨的事。但办中学要有相当规模,就把南门外距城十多里的普照寺的菩萨打了,把整个寺改造为“彭县县立中学”。八九十年前这种改革举动是很惊世骇俗的了。中学办得不坏,数、理、化课程都是从日本请来的日本教员,还有理化实验室,这在当时说来,可谓现代化极了。我的大哥、二哥、三哥都是这个中学的学生。

这个县受戊戌变法的影响,看来民族(汉族)主义和民主思想正隐隐约约地在那里酝酿和扩展。手工业虽比较发达,但封建的土地租佃制还是当时的基本经济形态,

前言/序言

李一氓同志的女儿苏苏 近日告知,人民出版社决定 再版重印《李一氓回忆录》 ,并要我为之写一篇序。我 爽快地答应了他们的要求。 这不仅因为我和一氓同志有 四十年亲密交往的情谊,更 重要的还是我以为他的回忆 录别具一格,与众不同,很 值得推广和流传。 在我看来,李一氓的《 回忆录》具有以下几个重要 特点。 第一,亲自动手。自己 写自己的传记或回忆录,似 乎是不成问题的问题。但对 当时和以前的一些老领导人 来说,却是少有的。过去所 看到的一些领导人写自传或 回忆录的情况,多是组织一 个专门班子,在领导人自己 或指定的专人(如长期跟本 人工作的秘书)主持和指导 下,分头搜集材料、核查史 实、执笔起草、集体讨论、 一再修改、经本人审阅订正 后出版。这除了年老体衰和 还有其他工作外,资历和地 位也是重要因素。按道理, 李一氓也应属于这样的领导 人。他1925年入党,此后 即轮番在文武两条战线上担 负一定的领导工作,最后于 1985年9月在新设立的中央 顾问委员会第五次全体会上 当选为常务委员。而按当时 的规定,中顾委常委的政治 地位和物质待遇,相当于中 央政治局委员。但李一氓写 回忆录,却是以八十多岁的 高龄,既无班子,也无助手 ,单枪匹马,亲自一笔一画 地在稿纸上爬格子。只是最 后剩下一小部分,由于白内 障发展迅速,才不得不找了 一位并非专业的年轻人帮助 录音整理。即使如此,除了 以前亲自所写有点属于业余 爱好的第十章《过眼云烟》 外,整个回忆录也只写到 1949年6月由大连来到北京 (当时称北平),此后的经 历就都付之阙如了。 第二,严于律己。列宁 说他从来不相信人们的回忆 录,因为不但人们的记忆力 终究有限,对过去的事很难 记得准确,而且许多作者还 往往在回忆录中夸大个人作 用,显示一贯正确,功劳归 自己,过错推别人。在中国 ,上世纪八十年代开始刮起 的写回忆录之风中,果然出 现了这种情况。时任总书记 的胡耀邦,曾有针对性地发 过一个中央文件,提出写回 忆录一定要实事求是。不过 李一氓的回忆录却破除了列 宁的这一武断概括,不仅没 有列宁指出的这类毛病,还 显得特别谦虚,在叙述工作 成绩和错误时,多是对己严 对人宽,绝不夸功诿过。特 别使我感动的是,皖南事变 中,军部被打散后,他仿效 新四军主要领导人项英、袁 国平的做法,自行离开队伍 ,试图逃出敌人的包围圈, 结果没能成功,就又回到部 队,前后时间不到十小时。 在外人看来,这似乎算不得 什么大问题,因为既有当时 被围剿的严峻形势,又有领 导人项、袁等可视为榜样的 行为,自己只是领着几个同 志效法而已,况且最后还失 败了。可是一氓同志却看得 十分严重,认为这是自行脱 离部队,因而是他有生以来 犯的一个最大错误,每次提 起都会脸红(他的夫人王仪 认为提得过重,出版时改为 “总是一个这一生都感到遗 憾的错误”)。组织上安排 的两个通读校订的人,钱李 仁和我也没提出不同意见, 就这样出版了。 还可指出一个严于律己 的例子,就是抗战前夕,作 为毛泽东的特使,一氓同志 带着毛的亲笔信去四川见刘 湘,做刘的工作。但是不巧 ,他到成都时,刘湘却去了 武汉,并最后死于武汉,毛 泽东交的任务是没法完成了 ,他只好回延安复命。可是 一氓同志事后仍觉得做的不 够,并检讨说,去四川的工 作“不一定限制在刘湘这个 范围,应该同时进行刘文辉 、田颂尧各处的统战工作, 还应该通过我三哥的老关系 做老‘一军系’熊式辉部下的 工作……”。对此,他感到 是个遗憾。 第三,实事求是。这早 已成为人们的口头禅,但在 写回忆录时却最不容易做到 。比较普遍的毛病就是夸功 诿过,编造情节,讨好领导 ,宣扬自己。例如和《李一 氓回忆录》同一时期出版的 一本比较权威的回忆录,就 不够实事求是。写到长征途 中,陈云奉派去上海(后赴 苏联)就不仅违背事实,还 添油加醋。如说陈云是和潘 汉年一起离队(实际上是分 开走的),还编了一些活灵 活现的情景,说两天后陈云 的妻子于若木找他问,陈云 到哪儿去了?而事实是,于 若木并未参加长征,她和陈 云结婚也是两三年以后在延 安的事。《李一氓回忆录》 不但没有这类荒诞的编造, 而且就是一般经历的描述也 都是照实写来,丝毫没有夸 大或缩小的斧凿刀痕之处。 中国修史的一个优良传统是 “尊重史实,记史以实”。这 一点,《李一氓回忆录》是 完全做到了。 第四,朴实无华。现在 有些回忆录或自传、传记, 写的像小说,对已过去多年 的史实和经历,凭现在的认 识和想象描写得非常生动, 有声有色,对没有第三人参 加的已故去的两个人的谈话 ,也可以编得长篇大论,对 双方讲的话还打上了引号。 其实,在没有速记和录音的 条件下,作者又不在场,所 有打引号的话都是靠不住的 。就是本人自己多年前说过 的话,也不可能记忆准确到 打引号的程度。即以被人们 称颂了两千年的司马迁的《 史记》,就不能完全信以为 史,而有更大的文学成分