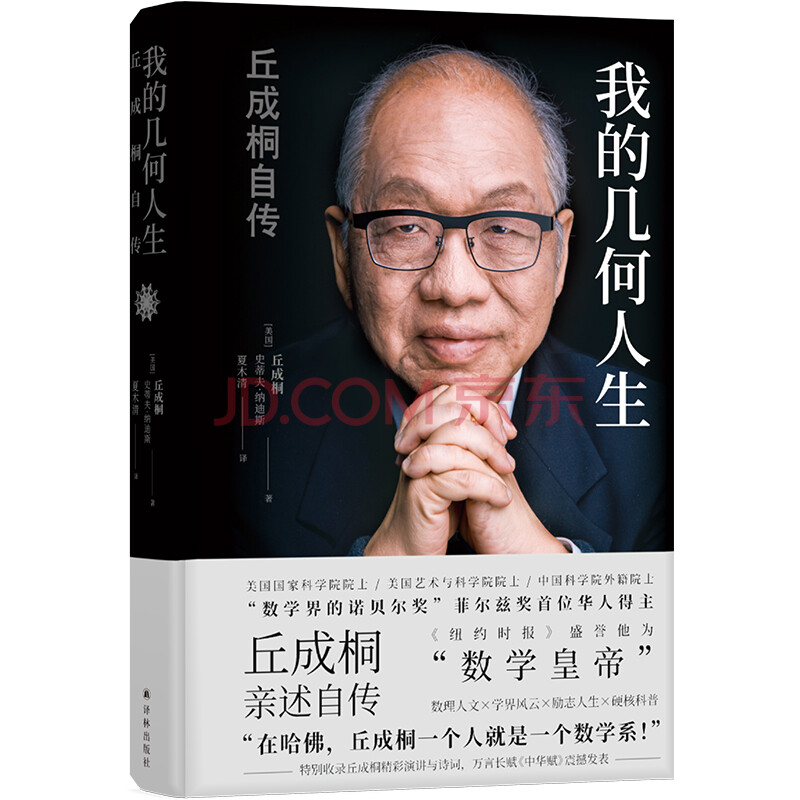

内容简介

本书讲述了丘成桐从中国乡村的贫穷少年成长为举世闻名的世界数学家的励志故事。困顿清苦的童年,艰苦卓绝的异国求学路,初入数学界的一鸣惊人,名声大噪后的风起云涌,对中国基础科学建设的拳拳之心……攀登科学高峰,拨开浮华迷雾,丘成桐直面盛誉、无惧挑战,讲述触动人心的传奇人生。

书中特别收录丘成桐原创诗词赋文,学贯中西、融通文理,尽显大家风范。他的故事就是展示中国的一个窗口。通过他,我们可以看到一个有着五千年文明历史的国家,正努力与现代科学结合在一起,并终将重塑世界科技的秩序。

精彩书评

宇宙的密码,也许就刻在卡拉比—丘空间的几何之中。

——布莱恩·格林,美国物理学家、《宇宙的琴弦》作者

在哈佛,丘成桐一个人就是一个数学系!

——艾沙道尔·辛格,美国数学家、阿贝尔奖获得者

丘成桐是近四分之一世纪里有影响力的数学家。

——西蒙·唐纳森,英国数学家、菲尔兹奖获得者

丘成桐的故事就是展示中国的一个窗口。通过他,我们可以看到一个有着五千年文明历史的国家,正努力与现代科学结合在一起。如果这种结合获得成功,终将重塑世界科技的平衡。

——《数学皇帝》,《纽约时报》丘成桐人物专稿

目录

序一

序二

序三

第一章 童年颠沛

第二章 何去何从

第三章 初履北美

第四章 仰望卡峰

第五章 高峰挺进

第六章 故里难通

第七章 斯年堪纪

第八章 弦筹共融

第九章 适彼乐土

第十章 矢志兴中

第十一章 庞氏余波

第十二章 东风西风

附 录

研求之乐

在清华大学2020届数学科学系毕业典礼上的讲话

贺北京雁栖湖应用数学研究院成立

杭州会议序

中华赋

后 记

试读

第一章 童年颠沛

少时尚义气,原野任戏嬉。

登高怀书剑,携手笑扬眉。

——《忆瑶姊》选句,2007年

人生于世,将会何往,将做何事,成就会如何,无人能够预知。对于第一个问题,有的人终其一生,皆局限于其出生地不远;有的人足迹却覆盖广袤,本人即属后者。我在数学和物理的世界中走过了既宽且远的路,在现实世界中亦然。

我是客家人。也许漂泊是命中注定,同时也是家族的传统。客家这族群来自中国北方的黄河流域,千百年来因多次战乱而被迫南迁,从此向各地流播。许多世界著名领导人,比如孙中山、邓小平、李光耀,都是客家人。

今天,全世界约有八千万客家人。顾名思义,作客别家,和游牧民族不同,他们的迁徙是为势所迫,为了逃避战争或饥荒,有的也纯为讨生活。客家人在这过程中筚路蓝缕,打造了坚忍不拔的性格。他们当中不少人,初时还梦想回到家乡,但当时机来了,他们也会留在各地,即如我的祖辈,世世代代居于蕉岭,已超过八百年了。

不过,客家人无论在哪里安定下来,他们往往只能分得山上最贫瘠的农地。地面河谷那些肥沃的土地,早已有人开垦耕耘。在比较干旱贫瘠的土地上,农夫没法大量种植主要的作物如稻米和小麦,只能种些玉米和番薯,有时连这些作物也种不好。土地的种植条件差,好处是离开时不会依依不舍。由于战乱或其他紧急情况,客家人往往被迫再次流离。

我的一生亦是如此,也曾几度迁徙。小时候为生活所迫,搬了几次家,长大后因工作的改变而迁居,那是学术界常见的情况。我出生于中国南方的城市汕头,时维1949年4月4日,上面有三位姐姐,成珊、成瑚和成瑶,和一位兄长成煜。六个月后,父亲和母亲带着我们五人来到香港。

跟其他人一样,我的父亲丘镇英当时相信留港也是暂时的,历史已证明这种想法的错误了。在较亲的亲戚当中,有的移民北美,有的移民英国,很少人回到中国内地定居。

在成长期间,父亲跟母亲梁若琳多以客家话交谈,这种方言今天已很少听到了。父亲和学生沟通时,则以普通话为主。离开了家的范围,我在学校则讲粤语。父亲饱受客家文化的熏陶,以培育英才为抱负。大家都认为必须努力读书,学习出色,才会有机会出人头地。从学问而非财富上说,他自身便是个成功的例子。他是个受人尊敬的学者,著书立说,并教授哲学、历史、文学、经济和其他科目。

直至今天,父亲在我心中还占有着重要的地位,我深深地受到客家文化的影响,也曾试图将这种文化传给儿子明诚和正熙。同时,我也喜欢旅行,旅行除了是工作上所必需外,它亦能让我接触到无论是在学术领域内,还是在“象牙塔”外的新事物和新思想,这都是极有裨益的。

父亲严格要求孩子努力读书,他自己小时候即是如此。他生于广东省的蕉岭县,那时读书可不容易。因为家贫,没钱买书写用的纸张,只好到寺庙捡拾拜神用的纸张。他努力学习,成绩出众。

五岁时,他已能默记《论语》中的章节,也能默记《孟子》中的篇章。七岁时,他进了西式学校,整个中学阶段的成绩都名列前茅。十八岁时,他考进了军校,但不久因健康问题退了学。后来他到日本早稻田大学留学,二十二岁时拿到硕士学位。

母亲则没有父亲那么幸运,中学毕业后,就没有机会念下去了,只得在图书馆当职员。(她父亲梁伯聪,即我的外祖父,是受人钦敬的学者,以书画诗词著名,20世纪中国画坛的巨匠林风眠便是他的学生。)必须指出,母亲本应升读大学的时代是1930年的后期,那时中国乃至世界各地,女大学生寥寥可数。我不能肯定母亲对于上不到大学是感到失望,还是根本没想过。当时社会传统的想法是,不管对或不对,为了光耀门楣,女性都要为丈夫和儿子的成功做出牺牲。

在今天看来,这种做法非常不公平,而且和男女平等的概念相左。但那是不同的年代,母亲勇敢地完成了她的任务,令人难以置信地把一生都奉献给丈夫和儿女,为此我永远铭记于心,虽然我希望她能和我们一样,拥有学习的机会。

父亲的学术生涯开始得不错,1944年三十出头,即在厦门大学出任讲师,教授历史和哲学。父亲是受过高等教育的一介书生,他不懂做生意,缺乏生意头脑。第二次世界大战结束后,他替联合国救济总署工作,由于办事清廉,得到政府颁发的不少养廉奖金。母亲用这些奖金买了土地、渔船及其他生财工具。我们全家去了香港后,这些东西就都放弃了。父亲以为我们很快便可以返回汕头,但是最终这些财产都没有办法拿回来了。

1949年我家到香港时,父亲和成千上万的难民一样,一职难求。包括他自己在内,一家七人需要生存(还有三名子女将要来临),此外还有一个名叫妹妮的收养的姐姐负责家事。母亲那边还有八位成员,她母亲、三位兄弟、三位姊妹和一位妹夫,要养活的人可真不少。一家之主必须负责全家的生活,这在传统上是无法逃避的责任,所以父亲要照顾的人很多,钱却很少。在困难面前无法回避,在中国,年幼的要尊敬年长的,年长的要照顾年幼的,而所谓年幼的

前言/序言

我没有将我的一生成书面世的经验,为了自己,同时也为了方便读者,让我话说从头。简略言之,1949年春我出生于汕头,因为战乱,几个月大的我随着家人南迁香港,在这个当时由英国人管治的地方成长,直到1969年赴美深造为止;此后一直在美国生活。时光流逝,不知不觉间,距离我第一次横渡太平洋已近五十年了。这几十年间,我曾无数次往返北美和亚洲。行旅之中,每每自问,我真正的家园何在;或更精确地说,我有两个家,但两者皆非我身心安托之所。

我在美国生活富足,也有一定的成就,然而和身处的社会并非水乳交融。对中国,无论在情感或家族上,这种纽带是根深蒂固的,早已烙刻心中。但经过了这么多年后,对祖国的印象也在不断变化,多少有些隔膜。无论在美国或中国,我都像半个局内人和半个局外人。

这种感觉,使我置身于一般地图上找不到的颇为诡异的位置,介于无论在历史上、地理上、理念上甚至口味上都是南辕北辙的两套文化和两个国家之间。我家在麻省剑桥,离哈佛大学不远,自1987 年受聘于此,安居乐业至今。而在北京我也有套公寓,每次到北京时会在那里安顿。但我还有第三个家,它就在数学的国度内,我在那里栖迟最久,至今差不多半个世纪了。

对我来说,数学赋予我的,是一本让我在世界各处随意走动的护照,同时也是探索这世界强而有力的工具。数学拥有神奇的力量,对那些懂得驾驭它的人来说,数学能打破距离、语言、文化的隔膜,把他们立时拉在一起,交流共通的知识。数学还有另一个神奇之处,那就是不需要什么成本,也能在数学的天地大展拳脚。就许多问题来说,所需的只是一张纸和一支笔,再加上专心致志的能耐。有时甚至连纸笔也不用,最重要的工作就在脑海中完成。

早在念完研究院和取得博士学位前,我已努力不懈地从事研究,能有这样的机遇,非常感恩。今天,我对数学略有贡献,并以自己的专业为荣。然而,纵使自小就对数学着迷,我的数学生涯并不是一蹴而就的。事实上,童年时做梦也想不到自己会有今天的成就。

我在知识分子的家庭中成长。虽然幼时家穷,但我和兄弟姊妹并不乏双亲的慈爱。不幸父亲丘镇英在我十四岁时去世,家中经济拮据,既无积蓄,又债台高筑,但母亲梁若琳决心继承父亲的遗志,让我们继续上学,追求学问。我努力学习,并在中学时为数学所吸引,感受到它的召唤。念大学时,遇到加州大学伯克利分校的年轻学者斯蒂芬·萨拉夫,可说是我人生的转折点。在他的安排下,我到了伯克利念研究院,投到当时世界最著名的华裔数学家陈省身先生门下。

若非一连串的机缘巧合使我到了加州,真不知道自己能在数学的道路上走多远。如果没有母亲为子女做出的牺牲,和父亲培养子女对知识的热爱,我也不会有今天的成就。我把这本书献给他们,没有他们就没有今天的我。同时,也要感谢内子友云和儿子明诚、正熙过去多年的容让。此外,还要感谢我的兄弟姊妹。

大半生沉醉于图形、数字,还有曲线、曲面和高维空间的我,工作和人生因和家人、朋友、同行、师长、学生的交往而变得十分丰盛。

我一直风尘仆仆辗转于中国、美国,为了追寻几何的真和美踏遍全球。几何这门学问从最宏观和最微细的水平来探索宇宙,在这些旅程中,猜想形成了,公开难题提出了,各种定理证明了。可是,数学的工作几乎都不是独立完成的,而是建基于前人的成果上,得力于频繁的交流中。这些交流时而导致误解甚至纷争,本人也曾不幸地牵涉其中。从这些经历中,认识到“纯粹数学”实质上是很难做到的,明争暗斗往往出乎意料地介入,不免唐突了数学之美。

虽然如此,和同行随性的交谈却会导致出乎意料的收获,影响维持多年甚至数十年之久。说到底,我们都是时代和社会的产物,受别人影响,被环境熏陶,诸般历练使我的人生更丰盛、更复杂。此书所载的,便是我的出身、成长和个人经历,但愿读者不觉乏味。

我想借此机会感谢一些人,他们其中有的与这本书并无直接关系,却协助提高了全书的可读性。首先是我父母,可谓恩深难报;他们竭尽全力养育子女,在艰难的日子中教导我们正确的人生观,了解到人生的主要目的不在追逐名利,从而使我走上研究数学的道路,而非赚钱而已。我和兄弟姊妹都很亲近,对三姐成瑶尤其感激。在去世之前,她为帮助我和弟妹做出了诸多牺牲,包括自己的事业。

我亦有幸能够邂逅并与内子结成伴侣。我们对人生的看法一致,财富、奢侈品和物质生活皆比不上对学问的追求。对于我们的两个儿子都走上了学术研究的道路,做父亲的我感到十分欣慰。

有幸自中学开始,就和郑绍远、徐少达、王彬等结为好友,班主任潘燕霞老师在我年少无助时的慈怜,周庆麟讲师让我在崇基书院一年级时初窥高等数学的门户,而最幸运的乃是得遇斯蒂芬·萨拉夫,经他的指点,我在陈省身、小林昭七、萨拉森等师长的帮助下到了伯克利深造。

亦感谢美国的教育体系,它使我到达美国后,即能在理想的环境中钻研数学。这体系的特点是充分重