内容简介

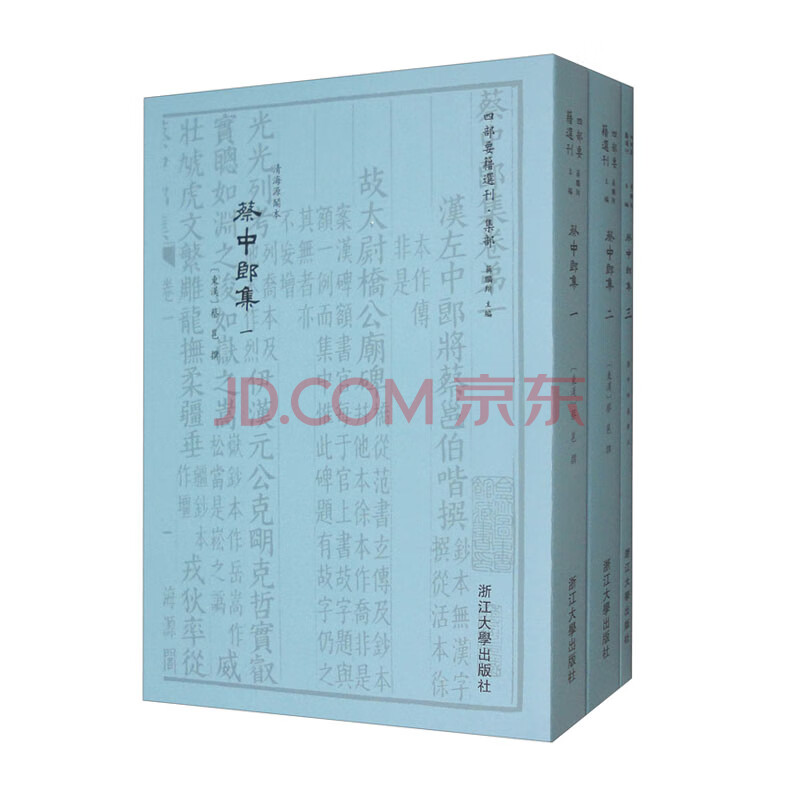

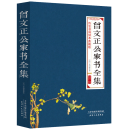

《蔡中郎集》十卷《外纪》一卷《外集》四卷,汉蔡邕撰,据上海图书馆藏清咸丰二年杨氏海源阁刻本影印。

蔡邕字伯喈,陈留圉(今河南杞县)人,生于东汉顺帝阳嘉二年(一三三),少以孝弟著称。“母常滞病三年,邕自非寒暑节变,未尝解襟带,不寝寐者七旬。母卒,庐于冢侧,动静以礼”,“与叔父从弟同居,三世不分财,乡党高其义”。延熹二年(一五九),中常侍徐璜闻其善鼓琴,“遂白天子,勑陈留太守督促发遣。邕不得已,行到偃师,称疾而归”。首次被徵召赴京是因为琴艺而非才干,这在其看来无异于一种折辱,故不仅藉疾病之名中止行程,更作《述行赋》云“心愤此事,遂托所过,述而成赋”。此后十年,在党锢汹汹、上层政治斗争异常惨烈的背景下“闲居翫古,不交当世”,直到建宁三年(一七〇),才“辟司徒桥玄府,玄甚敬待之。出补河平长”。又拜郎中,迁议郎,校书东观。熹平四年(一七五),“与五官中郎将堂谿典、光禄大夫杨赐,谏议大夫马日碑、议郎张驯、韩说、太史令单扬等,奏求正定《六经》文字。灵帝许之,邕乃自书丹于碑,使工镌刻立于太学门外。于是后儒晚学,咸取正焉”。熹平石经是官方di一次全面固化儒家经典文本的举措,不仅在当时即产生巨大影响,“及碑始立,其观视及摹写者,车乘日千余两,填塞街陌”,亦为后世经籍定本之滥觞,“书籍之版本,莫先于汉之熹平石经”,而蔡邕身兼此役的倡导者、书写者和校订者三一等多重身份,当居首功。虽然《隋书·经籍志》“后汉镌刻七经,着于石碑,皆蔡邕所书”的说法未免失之偏颇,但反过来完全抹杀其对熹平石经的独特贡献乃至否定其经学成就,也是不可取的。

在京期间,蔡邕或奉诏论学作颂,或上书参事议政,表现较为活跃。熹平六年(一七七)七月,灵帝“制书引咎,诰群臣各陈政要所当施行”,蔡邕以七事应对。这篇《陈政要七事疏》受到了重视并被部分采纳,“书奏,帝乃亲迎气北郊,及行辟雍之礼。又诏宣陵孝子为舍人者,悉改为丞尉焉”,故本传全载其文。次年七月,灵帝诏杨赐、马日碑、张华、蔡邕、单扬诣金商门,入崇德殿,“特旨密问政事所变改施行”,又特诏问蔡邕灾变事。前者是作为群臣之一,“受诏书各一通,尺一木板草书”,“给财用笔砚为对”,本传仅称“邕悉心以对,事在《五行》《天文志》”,此二志久亡,但其辞幸存于《蔡中郎集》,即其卷七《答诏问臾异》的前七条。后者是“特密问,……以经术分别别,皂囊封上,勿漏所问”,其辞具载于本传,亦即《蔡中郎集》卷七《答诏问灾异》的第八条。这是后人将两次奏对糅合成一篇的错误,而《资治通监》卷五十七灵帝光和元年(一七八)所载蔡邕奏对已是糅合两次奏对为一篇之辞,足见其发生甚早,连温公也不免传讹之失,直到清咸丰二年(一八五二)杨以增重刻《蔡中郎集》才予以辨正。

目录

第一册

目次

杨以增叙

黄校题识

顾校题识

王乾章叙

徐子器跋

欧本原叙

凡例

蔡中郎集

卷一

故太尉桥公庙碑

东鼎铭

中鼎铭

西鼎铭

黄钺铭

太尉桥公碑

朱公叔谧议

鼎铭

坟前石碑

王子乔碑

卷二

郭有道林宗碑

文范先生陈仲弓铭

陈太丘碑

陈太丘碑

汝南周巨胜碑

彭城姜伯淮碑

贞节先生陈留范史云碑

玄文先生李子材铭

处士圂叔则铭

卷三

太尉杨公碑

司空临晋侯杨公碑

汉太尉杨公碑

文烈侯杨公碑

司空文烈侯杨公碑

琅邪王傅蔡君碑

刘镇南碑

卷四

太傅安乐乡文恭候胡公碑

胡公碑

胡公碑

太傅祠前铭

汉交址都尉胡府君夫人黄氏神诰

太傅安乐乡侯胡公夫人灵表

议郎胡公夫人哀赞

卷五

光武济阳宫碑

太尉汝南李公碑

陈留索昏库上里社铭

陈留太守胡公碑

陈留太守胡公碑

卷六

京兆樊惠渠颂

郡掾吏张玄祠堂碑铭

袁满来碑铭:

童幼胡根碑铭

司徒袁公夫人马氏碑铭

济北相崔君夫人诛

卷七

答丞相可斋议

幽冀二州刺史久缺疏

难夏育上言鲜卑仍犯诸郡

答诏问灾异

被收时表

第二册

卷八

和熹邓后谧议

为陈留太守上孝子状

荐皇甫规表

……

卷九

卷十

外纪

外集卷一

外集卷二

外集卷三

外集卷四

卷末

第三册

蔡中郎集奉正