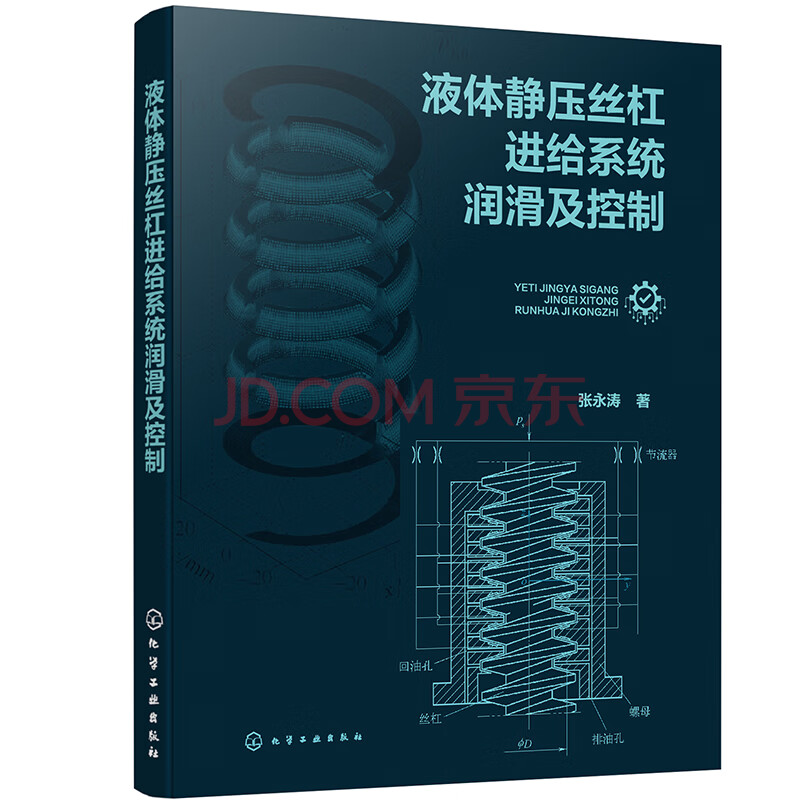

内容简介

本书共10章,内容主要包括液体静压丝杠副的理论基础、液体静压丝杠副的设计计算、液体静压螺母的新型结构形式与新型节流器、螺距误差作用下液体静压丝杠副的油膜特性数学模型及静动态特性、螺距误差作用下液体静压蜗杆齿条副的油膜特性数学模型及静动态特性分析、液体静压丝杠副的螺距误差均化作用、液体静压丝杠副传动的高速运动特性、基于静压支承的宏微双驱动进给伺服系统设计建模及动态特性分析、基于静压支承的宏微双驱动进给伺服系统控制方法。

本书可作为液体静压丝杠副进给系统相关的设计、生产和管理人员的工具书,也可供高等院校机械、自动化等专业师生阅读参考。

目录

第1章静压丝杠副及其相关领域的发展现状001

1.1液体静压丝杠副的应用背景001

1.2静压支承的发展现状004

1.2.1静压丝杠副的发展现状004

1.2.2液体静压轴承的发展现状008

1.2.3液体静压导轨的发展现状012

1.2.4静压丝杠副相关的其他领域的发展现状015

1.3静压支承主动控制技术的发展现状019

1.4数控机床进给伺服系统的发展现状021

1.4.1直线进给系统021

1.4.2微进给机构024

1.4.3宏微复合进给机构研究027

1.4.4进给机构动态特性研究028

1.4.5宏微复合进给控制方法029

1.5本章小结030

第2章液体静压丝杠副的理论基础031

2.1液体静压支承的特点031

2.2液体静压支承的工作原理032

2.2.1定压供油式静压支承的工作原理032

2.2.2定量供油式静压支承的工作原理035

2.3液体静压支承的节流器037

2.3.1固定节流器037

2.3.2可变节流器037

2.4润滑油的主要性质042

2.4.1密度和重度042

2.4.2黏度043

2.5流体在静压力下的流量044

2.5.1流过平行平板间缝隙的流体流量044

2.5.2流过矩形平面油垫的流量046

2.5.3流过环形缝隙的流量046

2.5.4流过圆台缝隙的流量047

2.6本章小结052

第3章液体静压丝杠副的设计计算053

3.1丝杠螺母传动的特点对比053

3.1.1滑动丝杠副053

3.1.2滚动丝杠副053

3.1.3液体静压丝杠副054

3.2液体静压丝杠副的结构形式055

3.2.1液体静压螺母的结构055

3.2.2静压丝杠螺母副的材料059

3.2.3液体静压丝杠副供油系统的设计要点059

3.3液体静压丝杠副的设计计算060

3.4液体静压丝杠副的计算实例065

3.5液体静压丝杠副的校核计算模型及轴扭耦合振动特性069

3.5.1静压丝杠横截面特征070

3.5.2静压丝杠的等效截面积、等效极惯性矩和等效截面惯性矩072

3.5.3静压丝杠的等效直径及校核计算077

3.5.4不同参数对丝杠临界转速和临界载荷的影响079

3.5.5丝杠轴扭耦合振动特性082

3.6液体静压蜗杆齿条副090

3.6.1工作原理090

3.6.2主要计算公式091

3.7本章小结092

第4章液体静压螺母的新型结构形式与新型节流器094

4.1液体静压丝杠副相关的新型结构形式094

4.1.1多孔介质静压螺母094

4.1.2焊接式静压螺母096

4.1.3连续油腔静压螺母098

4.1.4螺纹组合静压螺母101

4.1.5螺纹组装静压螺母104

4.1.6拼接式静压螺母106

4.1.7梯度渗透多孔介质静压螺母109

4.1.8内置式单面薄膜节流静压丝杠副111

4.1.9内置式双面薄膜节流静压丝杠副114

4.1.10内置式预压可调单面薄膜节流静压丝杠副117

4.1.11静压支承宏微双驱动进给系统121

4.1.12螺母驱动型静压丝杠副125

4.1.13静压缓冲滚珠丝杠副129

4.2新型的节流器形式133

4.2.1常闭式主动控制锥面节流器133

4.2.2可控单双路输出滑阀节流器135

4.2.3预压可调滑阀节流器139

4.3本章小结142

第5章螺距误差作用下液体静压丝杠副的油膜特性数学模型及静动态特性分析143

5.1螺距误差作用下液体静压丝杠副的油膜特性数学模型143

5.1.1液体静压丝杠副的结构143

5.1.2液体静压丝杠副油膜特性控制方程的推导144

5.1.3油膜静动态特性的数值计算156

5.2螺母螺距误差影响下液体静压丝杠副静动态特性分析162

5.2.1静态特性计算结果与讨论162

5.2.2动态特性计算结果与讨论167

5.3利用螺母螺距误差提高液体静压丝杠副静动态特性的新方法173

5.3.1布局配置方法与相关参数173

5.3.2轴向承载能力的提高175

5.3.3动态特性的提高178

5.3.4总流量的变化182

5.4本章小结183

第6章螺距误差作用下液体静压蜗杆齿条副的油膜特性数学模型及静动态特性分析185

6.1液体静压蜗杆齿条副的应用特点及发展现状185

6.2液体静压蜗杆齿条副的油膜特性数学模型186

6.2.1静压蜗杆齿条的结构186

6.2.2油膜间隙187

6.2.3雷诺方程188

6.2.4流量连续性方程190

6.2.5边界条件190

6.2.6轴向油膜力190

6.2.7轴向刚度和阻尼系数191

6.3液体静压蜗杆齿条副的静动态特性分析191

6.3.1计算与验证191

6.3.2油腔压力和流量192

6.3.3轴向油膜力193

6.3.4轴向刚度系数195

6.3.5轴向阻尼系数197

6.4本章小结200

第7章液体静压丝杠进给系统的螺距误差均化作用201

7.1同时考虑丝杠和螺母螺距误差的油膜特性控制方程201

7.2低速工况下静压螺母运动误差的计算203

7.2.1计算方法203

7.2.2计算参数205

7.3连续油腔液体静压丝杠副的螺距误差均化作用205

7.3.1螺距误差及其导致的螺母波动位移205

7.3.2对丝杠周期螺距误差的均化作用207

7.4静压螺母油腔结构形式对均化系数ne的影响209

7.4.1静压螺母油腔结构形式209

7.4.2不同油腔结构形式下的均化系数ne210

7.5静压螺母径向位移和倾斜对均化系数ne的影响212

7.5.1静压螺母径向位移和倾斜影响下的油膜厚度计算212

7.5.2不同径向位移和倾斜程度下的均化系数ne214

7.6静压轴承的误差均化作用214

7.6.1概述215

7.6.2静压轴承的误差均化作用数学模型216

7.6.3在不同转速和外部荷载条件下的均化系数221

7.6.4轴的瞬态轨迹224

7.6.5静压径向轴承精度设计226

7.7本章小结228

第8章液体静压丝杠副传动的高速运动特性229

8.1静压螺母高速运动路径的计算229

8.1.1考虑润滑油体积变化的流量连续方程229

8.1.2静压螺母运动方程与欧拉方程230

8.1.3静压螺母轴向位移计算流程230

8.1.4计算参数与欧拉法验证231

8.2静压螺母在外部静载荷作用下的波动位移231

8.3静压螺母在外部动载荷作用下的波动位移234

8.3.1外部阶跃载荷234

8.3.2外部正弦载荷234

8.4本章小结236

第9章基于静压支承的宏微双驱动进给伺服系统设计建模及动态特性分析238

9.1基于静压支承的宏微双驱动伺服系统设计238

9.1.1宏微双驱动伺服系统介绍238

9.1.2宏微双驱动伺服系统机械结构设计239

9.1.3运动控制系统介绍244

9.2基于静压支承的宏微双驱动伺服系统的动态特性建模与分析247

9.2.1宏微双驱动滚珠丝杠进给系统的动力学建模247

9.2.2双驱动进给系统模态分析253

9.3基于静压支承的宏微双驱动伺服系统的微运动平台动力学特性258

9.3.1微运动系统的动力学模型258

9.3.2微运动系统的动态特性分析262

9.4本章小结265

第10章基于静压支承的宏微双驱动进给伺服系统控制方法266

10.1宏微双驱动伺服系统开环控制系统搭建267

10.1.1微进给运动系统开环控制系统设计267

10.1.2微进给运动系统开环控制系统实验分析267

10.1.3微进给运动系统开环频率响应参数辨识269

10.2宏微双驱动伺服系统全闭环控制系统搭建272

10.2.1双驱动进给系统宏微运动控制策略272

10.2.2微进给运动系统控制系统设计与实验分析273

10.2.3宏微双驱动闭环响应275

10.3本章小结276

参考文献277

前言/序言

近年来,我国装备制造业得到了迅猛的发展,然而,仍然与先进国家存在差距,尤其是高端数控机床。如今,随着数控机床不断向高速、重载、精密方向发展,对进给伺服系统提出了越来越高的要求,在这一领域应用最为广泛的滚珠丝杠由于自身结构的原因逐渐暴露出一些先天缺点,如接触磨损、重载点蚀、低速爬行、高速受限、精度保持性差等,而且解决的难度和代价越来越大。人们开始逐渐关注液体静压丝杠。

液体静压丝杠的丝杠和螺母螺纹面之间有一层压力油膜,具有高承载能力、高刚度、高抗振性、接近无摩擦运动、无爬行等优越特性,且在承载能力、刚度、能源消耗等方面的性能更优异,逐渐成为高速、重载、精密化应用场合更具竞争力的传动形式。

由于液体静压丝杠的应用开始较晚,如今,其应用日益广泛的同时,设计、研究资料却显得明显不足和滞后。研究文献多集中于二十世纪七八十年代。如何充分发挥其优越性能,亟需有充分考虑实际工况的、较完善的理论体系作为指导。

现有的液体静压丝杠进给系统设计、研究资料简单,对系统动力学特性、控制方法均无论及,给其设计和应用带来诸多不便。可见,本书对液体静压丝杠的油膜润滑作用、动力学特性及双驱动控制方法进行论述,为液体静压丝杠的使用者和研究者提供有利的设计参考和研究指导,有利于推动我国高端数控机床行业的发展。

本书在编写过程中,得到了山东大学路长厚教授、潘伟副教授和张艺馨老师的支持,王伟邵奇、祁政、刘嘉伟等研究生参与了相关章节资料的整理工作,在此表示衷心的感谢。

本书编写过程中参阅和引用了国内外同行的文献资料,在此一并表示衷心感谢。由于作者水平有限,书中难免存在不足之处,恳请广大读者批评指正。

著者